-

最好的助听器也无法让陈华铭听见声响。

他说话声音很大。从别人的眼神里,他知道自己的吐字不够清楚,但他还是愿意一次次大声说出心声——我们这些人,渴望被“听见”。

他经历过“两个世界”的穿越。9岁那年意外失聪,耳边所有的声音忽然消失,他被抛入寂静世界。

20多年来,他眼见着残疾人的教育和康复水平得到不同程度的提升,有机会上大学的残疾人越来越多,无障碍设施日益普及,“国家确实下了大功夫”,然而一个让人遗憾的现实是,人们对这个无声群体的了解依旧不足。

前不久,作为天津聋人协会主席、中国聋协手语委副主任,陈华铭来到天津理工大学聋人工学院举行的“默想人生”残疾青年职业发展与心理融合国际论坛,与国内外的聋人教育专家一同交流聋人的问题。他们试图推倒横在“两个世界”之间那道看不见的墙,帮助这群特殊的年轻人在快速发展的中国,找到自己的方向和位置。

看不见的墙

无法与外界沟通,是听障者面临最大的障碍。

目前全国有2780万名听障者,仅天津就有13万人。陈华铭说,并不是每个聋人通过戴助听器、做电子耳蜗、进行康复训练就能够获得与普通人的沟通能力,“相当一部分聋人只能靠手语表达自己的想法。”

中国拥有全世界最多的聋人,但能为他们服务的手语翻译却非常稀缺,这使得很多人失去了与外界沟通的桥梁,被困在无声世界里。陈华铭清楚那种痛苦。那时,他还只是一个小学四年级学生,一天早上一觉醒来惊恐地发现自己听不见了。这个聪明好学的男孩变得无所适从。失去听力后的第一次数学考试,他考了全班倒数第一。他抱着卷子痛哭,“当时觉得世界不只是无声的,而且是黑暗的,无比的孤独和无助!”

付出了常人无法想象的努力,陈华铭硬是靠自学和抄同学笔记一路读到高中,考入了天津理工大学聋人工学院。他学会了手语,也开始真正了解聋人群体,更深刻地体会到,聋人要想融入社会面临着诸多难题。

1997年大学毕业后,他曾像所有大学生一样去跑人才市场,得到的却是一次次的冷眼和拒绝。很多招聘人员根本不看他的学历和技能,一上来就问:“我说话你能听懂吗?能和我们沟通吗?”最终,大部分单位都拒绝了他。踏入社会的第一步,是陈华铭人生中感到最无奈的时刻,仿佛整个世界与他隔着一堵墙,墙那边的人,对他视而不见。

凭着自己对计算机技术的钻研,他先后找过4份工作,也遭遇过不平等对待的经历,最终他成为天津开发区管委会电子政务科的技术人员。

然而更多的聋人并没有他这么幸运,很多人只能从事体力劳动,即使这样,遇到黑心老板,拿到的薪水还会比普通员工少。

自身的经历让陈华铭明白,残疾人更要不断提升自己的能力和素质,否则将会被时代抛得更远。手语翻译奇缺加大了聋人融入社会、追赶时代的鸿沟。特别是进入职场以后,“再培训、再学习变得很困难。”

就连最基本的生存需求也因此处处受阻,“聋人看病,如果没有翻译,只能用手写文字与大夫交流。”陈华铭说,这样的交流其实非常难,大夫往往忙得焦头烂额没时间、没精力花那么长时间与他们沟通,因此,被误诊也不是什么新鲜事。

在我国,手语也像方言一样,有很大的地域差异。今年,中国出台了手语的国家标准,他期待尽快出台国家手语水平等级考试和手语翻译技能等级考试,并编制相关培训教材,“尽快实现手语翻译职业化,通过政府购买的方式,为聋人朋友创造平等参与社会的无障碍环境。”

从学校到职场

在残疾人事业发展较为成熟的美国和俄罗斯,如何帮助聋人从学校走向职场,也是始终在探索的课题。

在这次聚焦残疾青年职业发展与心理融合问题的国际论坛上,美国国家聋人工学院教授斯蒂芬谈道,美国对听障学生的培养是个性化的,“我们关注培养综合素质,而不仅是技能。”他所在的学校,每个学生配有3名顾问,分别帮助他们解决学术、就业以及个人生活的问题。就业导师会主动出击,在全国范围内帮助学生联系工作岗位、去企业实习,也会邀请企业到学校来与学生交流。学生实习的过程中,老师会去企业了解学生情况,定期总结经验,帮助他们快速适应职场,并在今后的工作中寻找更大的发展空间。

俄罗斯鲍曼技术大学采取的是全纳教育模式,即让残疾学生和健全学生坐在同一间教室里一起学习。该校教授亚历山大介绍,学校会在教室里为聋人学生配手语翻译,老师也会对这类学生有针对性地指导。他坦言这样的模式也有争议,也确实存在不少问题。但通过长期与健全学生一同学习生活,残疾学生会对自身有清晰的认识,他们会更努力学习,将来也能更好地融入社会。

据天津理工大学聋人工学院教授韩梅介绍,从2011年开始,该校拿出5个优势学科进行融合教育模式的研究,通过共享优质普教资源,跨学院培养学生,扩大听障学生的专业选择。学校与许多企业建立了长期合作关系,为毕业生推荐优质的就业岗位。

“在对用人企业回访调研中我们发现,聋人毕业生职场适应还是相对较差、离职率高。”为此,学校开始在低年级听障学生中开展就业认知教育,开展同伴教育,并主动带领学生走访用人企业。

不得不承认,那些从小在聋校就读的孩子,与外界几乎“绝缘”。“他们从小被保护得很好,也习惯了被照顾,有的孩子刚考入大学时,生活都不会自理。”天津理工大学聋人工学院教学办公室主任闵笛告诉中国青年报·中青在线记者。

从某种程度上看,对聋人学生而言,学校像保护他们的“壳”,走出这里是一片未知的世界。一位在天津理工大学招收了多名聋人毕业生的外企负责人告诉记者,企业曾派出员工志愿者到学校与聋人学生一起搞活动,其中一项是“说出你最害怕或最担心的事”,结果发现,答案最集中的是,“害怕走出学校”“担心不被社会接纳”,以及“害怕失去亲人,没人照顾自己”。

理解比施助更重要

闵笛是聋人学生的英语教师。他习惯了说出自己所教专业科目时,旁人露出的一脸惊讶,“(原来)聋人学生不能听和说,但可以阅读和写作啊。”

来到学校之前,闵笛没有任何与聋人打交道的经历,他的手语也是入职后才学会的。

他明显感觉到自己身上的变化:语速开始变慢,手势变得多起来,跟人打招呼的时候习惯去拍一下肩膀。最重要的是,他变得更耐心,也更愿意去理解和倾听,“一件很简单的事情,可能需要给学生解释好几遍。现在我已经习惯了,一件事说三遍。”

聋人之间其实也有很大的差异,有的是先天失聪,有的是后天因为生病等原因丧失听力,有的可能还伴随智力残疾等其他病症。因此,与他们的交流不仅要耐心,更要先了解每个人的实际状况。

渐渐地,他注意到,先天失聪的孩子,“思维方式跟我们天生是不一样的”。原因大概在于,手语本身的语言逻辑与中文表述是不同的,“可以说,手语是他们的母语,而文字是他们的外语。”

让他感到意外的是,这些聋人学生日常的表现并不是人们想象中的那样自卑又自闭,他们往往要比普通学生刻苦得多,大多时候他们表现出的自信和乐观也让人难以想象,“我想他们需要的不仅是更多的帮助,而是真正的理解。”

更多地了解聋人群体,也成为学校和招聘企业的共识。一位企业负责人告诉记者,在残疾人员工入职之前,企业会对员工进行培训,“讲述残疾员工的真实情况,教他们如何与残疾同事交流,哪些话该说、哪些话不该说,都有明确的规定。”甚至在聋人员工较多的部门,部门经理也学会了手语。

招收了60名残疾员工的河北百年巧匠文化传播股份有限公司助残办主任郝梅,多年来已经摸索出与聋人员工的相处之道,“我们的残疾员工占总数的35%左右,其中听障员工占比90%。”

这是一家以木绘艺术为主业的企业,需要有较高绘画能力的专业人才,“一些听障员工,确实在艺术上表现出一定天赋。”与此同时,因为听不见,这些员工大多很敏感,一个无意的眼神也可能让他们感到不舒服。”郝梅的心得是,在沟通时,首先要诚恳地看着对方的眼睛,并采取直截了当的表达方式,“千万别拐弯抹角地说,容易产生误解。”她也注意到,聋人员工并不希望被过度关注,更希望能与普通员工一样被平等对待。

陈华铭也认为,随着全社会对残疾人的关注越来越多,“现在对残疾人的歧视真的越来越少,很多问题的出现还是因为缺乏了解,我们需要真正的理解和包容。”

“关注特殊生命的发展问题,我们还有太多事情要去做。”天津理工大学聋人工学院副书记姜琨说,特别是在残疾青年如何更好地融入社会获得发展的问题上,更需要有人来努力推动。

她认为,残疾人特别是聋人融入社会的问题,从他们出生或者失去听力的那一刻便开始了。在中国有95%的聋儿的父母是健全人,他们面对失去听力的孩子往往不知所措,不知道该如何与孩子沟通,“有的家长需要好几年才能度过‘尴尬期’,等他们能够正视孩子的问题,已经错失了孩子早期教育的最佳时期。”

这些年,她和学校的老师一次次走出校园,与企业深度交流,致力于帮助学生真正搭建能够融入外界的通道。她认为,近年来政府已经给予这些特殊人群很多关注,“下一步,希望能推动政府、企业和学校形成合力,好比三个齿轮,不断咬合才能共同前进。”

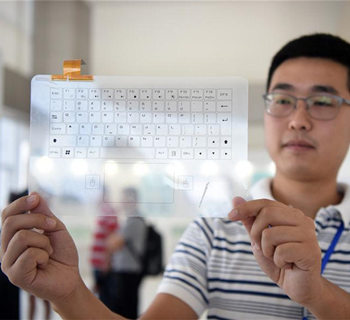

姜琨曾问一位美国的听障老师,“手语翻译难免存在语意的折损,为什么不用高科技的文字翻译软件替代手语交流。”那位老师的回答让她对这个群体的理解更深了一层,他认为手语对聋人而言是认识世界的方式,“是他们内部的眼睛”。

【编辑:黄易清】 -

相关文章

- 热点新闻更多>>

-

- 端午佳节,感知习近平金句里的家国情怀!

- 习近平致信祝贺人民日报创刊70周年

- 习近平:切实把新发展理念落到实处 不断增强经济社会发展创新力

- 让青少年想得起、找得到、靠得住

- 坚持服务青年的工作生命线

- 习近平在山东考察

- 习近平会见美国国务卿蓬佩奥

- 习近平为诊治“长江病”把脉开方

- 《习近平新闻思想讲义(2018年版)》出版发行

- 习近平会见美国国务卿蓬佩奥

- 青岛峰会:上合组织三大支柱取得这些新成果

- 人类命运共同体的现实与未来

- 习近平:创新是我们能否过坎的关键

- 习近平:十三亿多中国人要发愤图强

- 除了“上合命运共同体”,习近平还谈过哪些“命运共同体”?

- 国际社会持续热议上合青岛峰会

- 建设生态优先绿色发展的黄金经济带

- 习近平在深入推动长江经济带发展座谈会上的讲话

- 习近平致信祝贺中国福利会成立80周年

- 习近平致中国福利会成立80周年的贺信