-

山间的“伊犁鼠兔” 照片由受访者提供

李维东和一种又像兔子、又像老鼠的小动物“纠缠”了35年。

这位新疆生态学会副秘书长是“伊犁鼠兔”的发现者和命名者,也是这种栖息在天山上的小精灵的“守护神”。

他的工作其实不只是保护伊犁鼠兔。前不久,他刚完成对卡拉麦里保护区动物通过铁道情况的考察任务,也关注鄯善的罗布泊野骆驼自然保护区内有多少矿山。作为中方专家,他曾先后8年参与保护野双峰驼的国际合作项目。

但伊犁鼠兔同他有着更深的渊缘,1983年,他与这种长着一对黑豆眼,耳朵圆圆、尾巴短短的兔形目小动物相遇了,此后他都在尽力保护它们。

可伊犁鼠兔的数量还是越来越少,甚至比他发现时减少了三分之二。他推测,原因可能是全球气候变暖、高山草场退化、鼠兔种群近亲繁殖、天敌和人为干扰等。

作为世界自然保护联盟(IUCN)物种生存委员会兔形目专家组成员,他表示:“伊犁鼠兔目前的种群数量还不到1000只,比大熊猫还要少,亟待保护”。

从“猎杀者”变成“守护者”

一个多月前,李维东带队前往新疆精河和尼勒克,进行新一轮伊犁鼠兔生存状况调查。他63岁了,身形结实,一张圆脸晒得黝黑。海拔4000米以上的环境过于严苛,低温迫使他把自己裹成粽子,稀薄的氧气令他行动迟缓。

“很可能是我最后一次上天山考察。”他叹息。自2002年以来,他率自然生态保护工作室每隔4年对伊犁鼠兔栖息地进行一次大调查。这一回他还能凭着土生土长的适应能力撑下来,再过4年,他将年届70岁,“估计就爬不上去了”。

尼勒克县的吉里马拉勒山位于中国新疆西北部,在中天山西段、伊犁河上游。李维东专程去了那里,想看看35年前他第一次看到伊犁鼠兔的地方还有没有它们的踪迹。

沿着山谷里的车辙上山,车开不上去时就骑马,马也上不去的地方就徒步。尼勒克白石峰上的裸岩中,曾经有伊犁鼠兔的家。如今,这里连过去能见到的陈旧性鼠兔粪便都看不到了。

1983年7月的一个早上,李维东在这片区域的一处悬崖下,看到某种头上有斑、“不认识的小动物”,嗖地从眼前窜了过去。那一眼改变了他往后的人生。

在此之前,他医学专业毕业,一直从事卫生防疫工作,需要带着枪进入山中,寻找鼠疫的源头。旱獭、沙鼠和黄鼠都是他检疫和消灭的动物。李维东用“欠账太多”来形容早前的工作,在遇到伊犁鼠兔之后,他从一个“猎杀者”,变成了“守护者”。

就在初遇之后,他带着鼠兔标本下了山,查了所有啮齿类动物和兔形目动物的检索表,没能找到匹配的。他联系了中国科学院动物研究所的专家,也没有查到。

李维东当时基本可以确定,这是个新物种,是由他发现的。确认新物种需要足够的标本,接下来3年,他骑马上山,寻找这种动物的踪迹。最危险的一次,他在海拔3400米的山上迷了路。周围弥漫着云雾,往哪个方向走看到的都是悬崖,他在山中苦熬一宿,等第二天云雾散开,才发现营地就在300米远的地方。

也就是在那次,李维东再次发现了那种神秘的鼠兔。带标本下山那天,恰好是他30岁生日,这礼物最好不过了。他拥有了给这个新物种命名的权利,李维东决定用家乡伊犁的名字,因为发现地在伊犁河谷。

为了确认这个新物种的分布范围、栖息环境、生活习性等信息,李维东此后的工作内容,从防疫变成了对伊犁鼠兔的考察研究。他几乎走遍了天山,寻找伊犁鼠兔的栖息地。

这小家伙的故事越来越完整,它居住在海拔2800米到4100米之间的高山裸岩中,不喝水,吃雪莲、红景天等植物。每一只伊犁鼠兔都是独行侠,对于小型哺乳动物来说,这种现象比较少见。多年来,李维东从没见过两只伊犁鼠兔一起出现。

在距离最初发现地尼勒克450公里的天山1号冰川,他同样也发现了伊犁鼠兔。如今,这里是伊犁鼠兔仅存的两个栖息地之一。

35年过去,尼勒克眼下已经找不到伊犁鼠兔的踪迹了。这次前往,李维东其实也没抱很大期望,可他还是想在这个“故事开始的地方”,在自己最后一次上山的时候,看到那对小耳朵从眼前窜过,“没准会从别的栖息地又回到这里呢”。

鼠兔没有出现,他从一块松动的石头上跌了下去,摔破了头,冲锋衣也撕破了。血从头上流下来,粘了一身,糊在头发上“像个毡子”。

骨头没事,伤口就用云南白药和创可贴处理一下。经历危险的次数他数不清了,他曾和盗猎团伙进行枪战,曾扒在山壁上直到手指鲜血淋漓,曾为了找路从3米多高的崖上跳下去,着地后坐在地上“想哭”。

意外跌落的第二天,他开车前往位于新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县基普克山区的伊犁鼠兔保护地,继续进行“早就安排好的工作”。

伊犁鼠兔需要保护区

35年来,李维东眼睁睁地看着这个物种的个体数量越来越少,从1992年的3300只,到现在的推测不足1000只。

“从权威资料来看,全世界公认的鼠兔只有31个种,伊犁鼠兔是发现得比较晚的一个种,当初发现的时候,就已经快灭绝了。”李维东对中国青年报·中青在线记者说。

起初,他并不希望伊犁鼠兔进入大众的视线。因为这种小动物外形可爱,他担心过多的关注会吸引盗猎者,或引来其他想参观、饲养鼠兔的人。“不宣传、不干预、不建保护区”,李维东想尽力维护伊犁鼠兔原有的生存状态,让它们不被打扰地生活下去。

他没想到,盗猎者没来,气候与环境的变化给鼠兔的生存带来危机。天山的冰川面积逐年缩小,草场被破坏,牧民上山放牧需要爬得越来越高,抵达原来从没到过的地方。牧民上来了,对伊犁鼠兔有威胁的牧羊犬也上来了。

李维东脑子里有一张伊犁鼠兔栖息地的分布图,这张图的范围在逐年缩小。到2002年,他发现天山南北7个县市的14个定位观测点里,只有精河和1号冰川两处还能观测到伊犁鼠兔活动的迹象。

“丧失了71%的栖息地,数量变化得特别快,这是很危险的情况。”李维东语气沉重。

2005年,伊犁鼠兔被列入《中国濒危物种红皮书》,2008年被世界自然保护联盟列入了《IUCN濒危物种红色名录》。2010年开始,7月24日被定为“伊犁鼠兔物种日”。

李维东更希望,伊犁鼠兔能够被列入《中华人民共和国国家重点保护野生动物名录》。这个名单“大概有20年没有更新了”,只有进入这个名单,伊犁鼠兔在中国才能够得到法律的保护,能够建立专门的保护区。

他的想法如今改变了,在仅存的两个栖息地,伊犁鼠兔需要保护区。2007年,李维东专门为这件事办理了提前退休,2015年成立自然生态保护服务工作室。他四处宣传,募集资金,想为伊犁鼠兔争取最后一线生机。

为了说服当地林业部门和环保部门支持他,2015年,李维东专门领着一些领导和工作人员上山,实地参观工作室的观测点,给他们看伊犁鼠兔的照片。

上山的路一如既往地艰险,李维东甚至发动了全家人。他的妻子负责后勤,女儿也从事了与环保相关的工作。儿子还小的时候,也曾跟着父亲一起上山,一度发烧躺在帐篷里。环保部门的工作人员也对着李维东感慨,“不容易”。

有了政府的支持,伊犁鼠兔保护地建立起来了。

形似泰迪熊,中国“皮卡丘”

8月中旬,李维东完成了对天山1号冰川保护地的考察。撤离那天下了一夜的雪,山头上白茫茫一片。

他又在考察中过了生日,由于恰好出生在适合上天山的季节,他在野外考察中度过了很多生日。与同事聚餐的主题总是对伊犁鼠兔保护工作的讨论。

如今在保护地放牧的牧民,大多成了工作室的志愿者。“当年我在那里研究伊犁鼠兔时,这些志愿者还是孩子。”李维东说,他们几乎都是李维东看着长大的,打小就听说环境保护、动物保护的故事。他们的孩子这几年陆续出生,经常看到李维东工作室拍摄的伊犁鼠兔录像片。

牧民志愿者会帮他们照顾架设在野外的相机,阻拦想要进入保护地或想要捕捉伊犁鼠兔的人。一位哈萨克族的牧民志愿者最近要结婚了,新媳妇还没进门,就已经答应他,一起支持李维东的伊犁鼠兔保护工作。

想要保护伊犁鼠兔,还是得保护好逐年消融的冰川和逐步退化的草场。为了解决过度放牧的情况,李维东琢磨了许多法子。他建议精河县种植枸杞,用收入支持保护地的发展。中国的两个枸杞之乡,其中之一就在精河。他还建议当地牧区改变养殖结构,用对草场破坏较小的牦牛取代羊群。

观测点的设备更新换代,拍到的照片越来越清晰。伊犁鼠兔的萌照让更多人关注到这个濒危物种的生存情况,尽管网上也出现了“伊犁鼠兔多少钱一只”的提问,更多人还是对李维东的工作表示了支持。有机构捐来无人机,有年轻人加入他们的团队。他在各地演讲宣传,听众的反应大多是热烈的。

一个网名叫“兔兔”的姑娘“一心想参加鼠兔的研究和保护工作”,辗转联系到工作室。她拿刚参加工作赚来的“微薄工资”买了一部红外相机,“几经周折相机终于寄到了新疆”,“配齐了TF卡和读卡器”,还在盒子里放了一张小兔子的画。

萌照还吸引了媒体,接受了几轮采访之后,李维东把今年形容为“伊犁鼠兔的大年”。

越来越多年轻人关注伊犁鼠兔,让李维东觉得欣慰。他年纪大了,开始培养“接班人”,把保护工作进行下去。他意识到伊犁鼠兔的“萌”或许可以帮他推动物种保护工作,开始请设计师帮忙,开发伊犁鼠兔的卡通形象,“形似泰迪熊”,是中国“皮卡丘”。他也希望伊犁鼠兔成为资助企业的形象代言,出现在更多海报上。他相信自己和伊犁鼠兔有着特殊的缘分,如今这缘分岌岌可危,急需他来维护。

在一次演讲中,他感慨,如果伊犁鼠兔真的在他眼前灭绝,他这辈子“确实是无言了”。

【编辑:贾志强】 -

相关文章

- 热点新闻更多>>

-

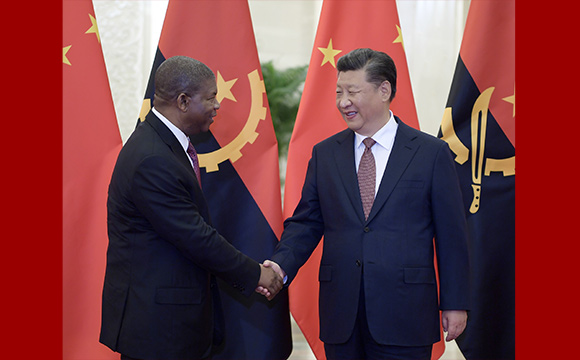

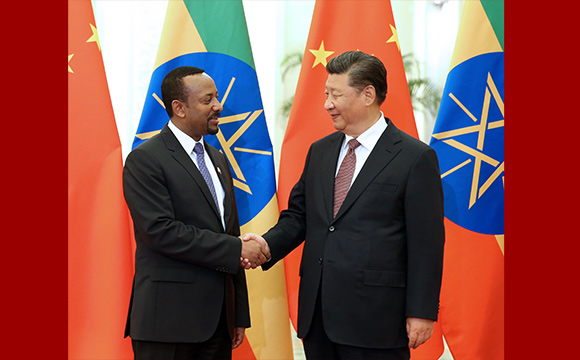

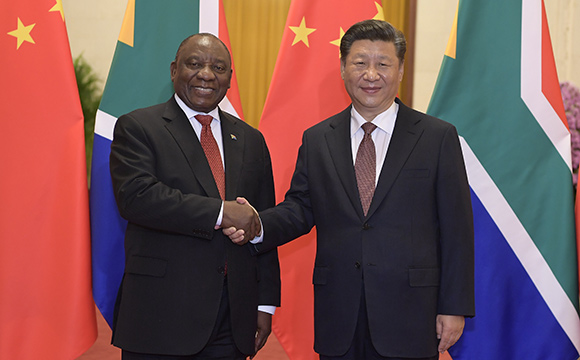

- 北京峰会举行圆桌会议 习近平主持通过北京宣言和北京行动计划

- 习近平同中非合作论坛前任共同主席国和新任共同主席国元首共见记者

- 北京宣言

- “北京峰会”将为中非青年带来哪些红利

- 习近平:中国永远是非洲的好朋友好伙伴好兄弟

- 行相同 心相同

- 一图读懂习近平对中非共建“一带一路”的最新诠释

- 3D视效|习主席主旨讲话摘金句划重点

- 习近平时间|让中非合作插上“一带一路”的翅膀

- 打造更加紧密的中非命运共同体

- 中央团校举办开学典礼

- 习近平和彭丽媛欢迎出席中非合作论坛北京峰会的外方领导人夫妇

- 中非合作论坛北京峰会开幕 习近平出席并发表主旨讲话

- 共筑更加紧密的中非命运共同体

- 习近平和彭丽媛欢迎出席中非合作论坛北京峰会的外方领导人夫妇

- 宣传片《同心筑梦 命运与共》

- 习近平在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话

- 重磅!关于世界形势和中非关系,习近平给出最新判断

- 这些金句,掷地有声!

- 习近平时间|授人以鱼 更要授人以渔

- 热图

- 今日热点

-