- 首页 -- >> 新闻频道-- >> 中国青年报新闻

-

认识一点点英语单词也能读懂《傲慢与偏见》《歌剧魅影》《月亮与六便士》——

这只来自牛津大学的“书虫”30岁了

发布时间:2018-04-24 05:57 来源:中青在线 作者:蒋肖斌

-

80后姑娘李雷婷有一个双胞胎妹妹,给自己起了一个英文名安妮(Anne)。上中学时,她和妹妹经常省下早饭钱,去买一本本绿色封面的小书,安妮的名字就来源于其中一本《红头发安妮》。“从1997年开始读,那时只认识一点点英语单词,却发现能读世界名著!买了好多本,《傲慢与偏见》《歌剧魅影》《月亮与六便士》……”

不知广大80后90后是否回忆起了自己的中学时代?这套来自遥远的英国牛津大学出版社的“书虫”系列,自1997年由外语教学与研究出版社(以下简称“外研社”)引入中国,长期低调地占据“老师、家长、孩子都愿意买”的课外书排行榜前列。

“4·23世界读书日”之际,中国青年报·中青在线记者采访了“书虫”系列的首任编辑詹妮弗·芭斯特,她回忆,“书虫”首批12本在1988~1989年出版,30年过去了,系列图书的数量超过200本。

芭斯特说:“1988年,在牛津大学出版社担任编辑的玛丽·麦金托什认为,有必要出版一套全新的分级读物,不论是设计还是内容,看上去都要像‘真正的’图书,而不是学校用书。于是,她与学者特丽西娅·赫奇合作推出了‘书虫’系列语言大纲,在精心考虑的分级方案中,编写出读起来非常自然的文本。”

系列丛书的名称也经过了多番讨论。“bookworm”(即书虫)的本意是“钻木甲虫的幼虫”,非正式意思是“喜爱阅读的人”。“你猜,人们首先会想到哪个意思呢?”芭斯特笑着说,“最终,‘书虫’这个名字被选中,因为它更有趣、更迷人。”

上世纪八九十年代,中国逐渐兴起了英语学习的热潮,然而当时适合我国读者的英语读物极为短缺,英语分级读物更是空白,正好,“书虫”来了。

外研社综合英语事业部总经理姚虹告诉中国青年报·中青在线记者:“当时外研社已经与牛津大学出版社合作,引入了《牛津双解初级英语学习词典》等英语学习工具书。双方沟通后认为,‘书虫’系列分级读物分级科学、语言经典、主题丰富,非常适合中国读者的需求。”于是,1996年,外研社决定引进“书虫”系列;1997年,第一批50本“牛津·书虫英汉双语分级读物”正式出版。

第一批来到中国的“书虫”共6个级别、50本读物,大多是西方经典简写本,包括《简·爱》《双城记》《傲慢与偏见》等文学名著,《弗兰肯斯坦》等科幻名著,还有《威廉·莎士比亚》等名人传记。

李雷婷记得,当时在书店里无意发现“书虫”,如获至宝——不用翻又厚又晦涩的书,就可以看完一本世界名著——还是英文的,感觉自己“学富五车”。尽管后来,她几乎再没有读过英文小说,除了《红头发安妮》和《简·爱》的原著,“因为有一种情结”。时隔多年,她已经是两个孩子的母亲,还对当时那本书的纸张记忆深刻,“有一点皱皱的,没那么光滑,有点偏黄……”

尽管家长和老师大都是抱着让孩子好好学英语的初衷推荐“书虫”的,但名著之所以是名著,一定有其神奇的魅力,超越时间、空间,以及语言。有多少人是通过“书虫”打开了世界文学名著的瑰丽宝库的——感谢外研社在引进这套书时配了中文译文。

姚虹说,为了保证系列读物同时推出,当时外研社一共找了48位译者。因为“书虫”是以语言和文化学习为目的的双语读物,翻译自由度有一定限制,不能根据译者个人语言风格随意调整,译者只能“戴着镣铐跳舞”。

外研社在页面设计上,特别选择了左右页中英文对照的形式,这给编辑增加了编校难度,但从后期读者反馈来看,这一努力非常有价值。有不少性急的读者纷纷表示,当时着急知道结尾,忍不住就先翻中文,再慢慢看英文。

大学学了古代文学专业的乐琪,是“书虫”的真爱粉,买了几十本,“妈妈对我寄予厚望,但其实我看中文比较多。对很多孩子来说,这就是欧美文学的启蒙”。

28岁的山东姑娘小奕从初中开始读“书虫”,最初的目的也是“提高英语成绩”,但最终的结果是“提高了语文成绩”。“当时看完了《呼啸山庄》的书虫简版,觉得不过瘾,就去买了中文全版,每天睡前能看好久。”小奕说,“作为山东的考生,难得有课外读物是可以看了过瘾,又在家长和老师眼中是对学习有帮助的。‘书虫’就是中学时代的宝贝!”

“书虫”系列分入门级和1~6级,共7个级别,不同英语程度的学生,总能找到适合自己阅读的那一本。不过,把大作家的名著变成只有几百词汇量的孩子就能阅读的文本,并不是一件容易的事。

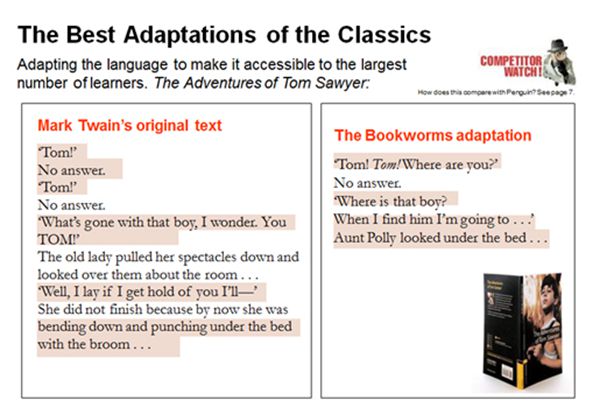

原著文本(左)与“书虫”的语言对照

牛津大学出版社产品经理应蓓华介绍,“书虫”系列的编辑均为母语编辑,且都十分资深;电影、传记等不同类别的主编,也都是各方面的专家。

“‘书虫’的作者都是杰出的故事大王。他们熟悉每个级别的词头词(词典中有释义的单词,英语学习每个阶段的学生都应该学会这一级别的词头词——记者注)、语法大纲,即使在入门级,都能够用朴实的英语单词和精炼的语法,表达出丰富的故事情节。” 应蓓华说。

芭斯特强调,重写经典小说并不仅是简化语言和缩短长度。“成功的改写,首先要遵守的原则,就是符合原著中作者的原意。所以,必须详细分析原著,包括其叙事结构、人物描写、修辞格……之后,改写者要建立一套全新的叙事结构,遵守‘书虫’系列各个分级类别的用词原则,根据原著的核心精神,创建全新的文本。”

芭斯特坦言,在改写的过程中,难免丢失一些细节,比如,勃朗特小说中对风景的诗意描述、狄更斯小说中的一些小人物,“但‘书虫’一直致力于忠实原著的精髓”。

芭斯特一干就是25年,直到2014年才退休,保证了“书虫”系列编辑的连续性,接替她的是现任编辑雷切尔·布莱登。

布莱登也表示:“我们从不增添或修改故事,但会缩短。在改写像狄更斯的《小杜丽》这样有很多故事情节交织的小说时,我们在不影响故事完整性的情况下,可以省略一些内容。”

就这样,这只从英国牛津大学来的“书虫”,牵着中国孩子懵懂的手,一步一步踏入世界文学名著的殿堂。如今,“书虫”30岁了,来到中国也20年了,在中国累计出版191本,销量超过1亿册。

80后、90后也长大了,小奕的先生已经把“家藏”的几十本“书虫”都从山东千里迢迢运到北京,打算给未来的孩子启蒙用,“这里的故事不会随时间而过时”。

【责任编辑:贾志强】 -

相关文章

- 热点新闻更多>>

-

- 习近平主持中共中央政治局会议 分析研究当前经济形势

- 习近平:建设好生态宜居的美丽乡村

- 习近平集体会见上海合作组织成员国国防部长

- 习近平会见俄罗斯外长拉夫罗夫

- 习近平致信祝贺首届数字中国建设峰会开幕 专题

- 习近平对中国游客在朝鲜发生重大交通事故作出重要指示

- AR新闻 | 习近平的最大爱好

- 习近平集体会见上海合作组织成员国外长理事会会议外方代表团团长

- 习近平的“书柜”

- 绘就新时代美丽乡村新画卷

- 漫评:新思想指引网络强国新征程

- 向海图强 习近平的海军强军梦

- 辛识平:加速打造“中国芯”

- 习近平:自主创新推进网络强国建设

- 习近平:建设好生态宜居的美丽乡村

- 世界读书日,习近平为你讲述他与书的故事

- 如何摆脱核心技术受制于人?听总书记怎么说

- 团中央举办“习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的群众工作创新”研讨会

- 习近平将同莫迪举行非正式会晤

- 习近平:自主创新推进网络强国建设

- 热图