-

当一名长跑运动员准备反超时,有时调整好自己的节奏比超越别人更重要。

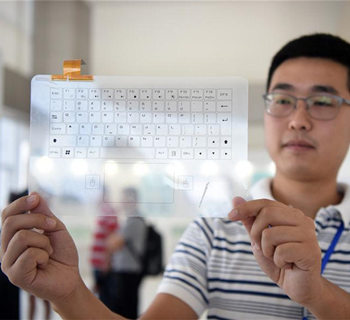

一个国家的科技创新也是如此。经过多年的发展,我国在一些领域的科技创新正由跟跑为主转向并跑或者领跑。与此同时,知识产权保护问题显得更为重要。

近期,无人机领域的几家企业关于专利的纠纷和诉求,受到不少关注。专利诉讼会对创新产生怎样的影响?随着创新的不断发展,中国应该如何捋顺科技创新和市场应用的关系?

“专利流氓”,企业不堪其扰?

2017年年底,深圳市大疆创新科技有限公司(以下简称大疆)松了一口气。他们对高域(北京)智能科技研究院有限公司(下称高域公司)提起的无人机专利系列无效宣告请求,获得国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委)通过。这就是业内常说的高域公司的专利“被无效掉了”。

加上此前零度智控(北京)智能科技有限公司(以下简称零度)、广州亿航智能技术有限公司(以下简称亿航)针对高域提起的无效宣告请求,截至2017年12月29日,专利复审委(针对高域公司)共计作出23个无效宣告决定。

在共同的对手面前,曾经就侵犯实用新型专利纠纷对簿公堂的零度和大疆成为战友。从2016年9月开始,高域公司对零度和京东的侵权诉讼共5件,随后4件被判专利全部无效。不久,大疆又对该专利进行了二次无效认定,最后的结果是全部无效。

作为国内消费级无人机的领军企业,大疆密集“无效”高域公司专利的背后,是后者对前者批量的专利诉讼。零度和亿航也不例外。高域公司是一家注册于北京的科技公司,经营范围为技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等业务。目前主营专利转让业务等,没有实体产品。这类企业常被称为NPE( non-practicing entity,非实施实体,只做专利转让)。

NPE自从在美国诞生以来就一直饱受争议。NPE不实施专利,通过对专利进行转让、控告竞争对手专利侵权等方式获利,在一些地方,NPE的收入要超过专利实施实体,因此有人把NPE和专利流氓(patent troll)划等号。创建于2000年的“高智发明”是最有名的NPE之一,也是挣扎多年,希望洗脱“专利流氓”恶名的公司。

大疆知识产权部崔明远告诉中国青年报·中青在线记者,在他们遇到的案件中,非实施实体的企业发起专利诉讼的成本一般来说比较低,而被诉企业应对这种诉讼的成本则比原告高很多。“每10个案子,原告只购买一个产品去起诉,平摊到每个案子上可能只有几百元的成本。对我们来说就不一样了,至少我们去无效他的专利需要交1500元到3000元的费用,还要浪费一定的人力去应对这个事情。”

但高域公司法人代表王琦琳表示,维权的成本其实很高。各地开庭他都要亲自前往,机会成本和时间成本都很高。一个拥有几十人知识产权团队的大企业可能看不上的成本,小企业承担起来并不轻松。

崔明远则表示,此前大疆和其他厂商也打过官司。“假如友商拿专利来告我,我们可以选择拿专利告回去,因为我们的专利储备是比较多的。这样友商来告我们之前,他们还是会掂量一下的,不是在很必要的情况下,他们不会轻易提起专利诉讼。但对高域这样的公司,就是它可以告我们,但是我们没有办法对其进行制衡。”

这种情况并非独有。零度方面表示,这并不是零度第一次应对专利诉讼。但之前的诉讼都是实体公司之间的诉讼,与NPE之间的诉讼是第一次。这次的诉讼让零度十分警惕,因为他们认为,对方不生产和研发任何产品,企业无法对其进行反诉,而不得不把大量人力物力花在应诉无效等工作上。

崔明远说,2016年6月开始被高域公司发起侵权诉讼后,“我们需要将本来可以用于创新的精力,来应对这个事情。”他说,大疆的知识产权团队基本可以独立应对这个事情,如果是一些知识产权团队不完备的公司遇到这种情况,它们就要委托律所去负责无效及诉讼的相关事宜,费用会相当昂贵。崔明远介绍,委托律所应对一件专利诉讼案子的成本少说也需要10~20万元。以高域诉讼大疆侵权的31个案子为例,委托律所处理可能至少要花五六百万元。

高域公司在其官网上针对不同无人机领域的专利提出了转让价格。例如无人机快递基础专利转让价格100万元起,许可价格可协商确定。崔明远说,NPE在美国比较多,大部分美国NPE运营公司会收购一些有价值的专利,将有价值的专利许可给客户或者自行发起诉讼。而美国通过很多判例建立了不合理诉讼的律师费转移规则、对专利侵权案的起诉地进行限制的规则等条款。而现行中国法律规定,只要符合法律规定的起诉条件,就可以发起专利侵权诉讼,没有对涉及NPE的诉讼做出特别规定。这可能给企业带来不少专利诉讼。

零度知识产权部经理梁秀敏认为,中国目前的法律对保护实体企业免受NPE干扰的特别政策是不够的,仅仅指正NPE恶意诉讼可能就面临证据不足等多个困难。梁秀敏说,希望国家知识产权局在进行实质审查时,能够重点审查专利技术的可实施性,及技术内容公开不充分等问题。同时期盼法院在侵权案件审判中能充分考虑到以上几点,充分保护实体企业,抵制乱诉行为。

“‘专利流氓’这个说法最初源于美国,现在已经被美国法律禁止了。在国内这个词用于宣传比较浅显易懂,被说习惯了也没辙,很无奈。”王琦琳说,专利流氓的外延是很不精准的。如果用专利流氓的口径去宣传,很容易误伤到包括大学和研究所在内的一些主体,以及国内推行的专利联盟、一些专利云平台。

NPE究竟是创新的加速器还是绊脚石

“王海最初打假的时候,没什么人愿意打假,当时这种做法有一些正面意义。”王琦琳说,在法律框架下,作为平等的行权主体,对整个行业乃至社会的意义都很难讲。

王琦琳说,专利价值不能只体现在申报、资助、评奖上,到底值多少钱要在转让过程中通过市场价值体现。只有让企业愿意在创新上投入、保护专利,才能帮助整个行业的发展。

北大法学博士、知识产权律师胡洪告诉中国青年报·中青在线记者,从公司和组织层面来说,NPE并不是“流氓”公司的代名词。一所大学、专门运营专利的机构等,都可以是NPE。社会讨论比较多的是专门为了诉讼而运营的投机型NPE。

“即使一个NPE是投机的产物,只要手上专利有效,不论是提起诉讼,还是要求实际使用专利的企业去付费,都是在法律允许范围内进行的合法行为,要客观看待。”胡洪说,社会之所以不提倡这种行为,是因为投机型NPE给生产企业带来了很大困扰,浪费了法院、专利复审委员会及媒体关注等社会资源。这和专利制度本身是相悖的。

“专利是赋予企业一定时间的垄断,希望企业获益重新回到研发本身,获得更大的受益。”胡洪说,普通情况下的许可和转让,是让专利“活起来”的办法,让需要的企业购买专利进行实际生产,这样的NPE对社会是有好处的。

胡洪认为,获得授权之后,NPE如何使用专利无可厚非。但在授权之前,什么样的专利可以给予授权,是应该有更高的门槛的。从他的从业经历来看,市场上专利水平参差不齐,中国专利审查对实用新型专利和外观设计专利审查比较宽松。只有提高审查标准和强度,让质量低的专利不能够被授权,才能保护企业免受NPE骚扰。

面对社会上一些“专利质量低才在诉讼中被大量无效”的指控,王琦琳说,专利质量只有业内人心里才有数。他在专利评审委员会工作期间,同样的一篇申请,他可能有能力写成截然不同的两种结论。因为专利判断本身是具有很强主观性的行为。他说,大疆所谓的高质量专利,在他看来,和高域掌握的专利质量是差不多的。

“虽然高校和科研院所也可以行权,但很多时候因为各种原因不去行权。”王琦琳说,专业化的专利运营公司对他们是个很好的补充。

在NPE发展历史更长的美国,一家叫做RPX的公司应运而生。公司首席执行官和联合创始人约翰·阿姆斯特曾表示,在深入分析了NPE的运营模式及专利市场后,成立于2008年的RPX公司将自身定位为“通过市场机制,进行防御性专利收购,帮助客户降低来自NPE的专利风险及相关成本”的机构,这远比在法庭争讼中获得专利许可更经济实惠和迅速有效。RPX公司会通过市场分析,提前、主动购买一些具有潜在诉讼风险的专利,以避免NPE获得该专利并提起诉讼。

购买专利需要大量的资金,RPX公司解决资金的方式是会员付费。会员只要支付一定的费用,就可使用RPX公司的专利。截至2016年,RPX公司有包括苹果、三星、谷歌、微软、亚马逊、索尼等众多国际知名企业在内的250多家会员企业。通过会员聚集的资金,RPX公司可以以较高的价格买下客户认为具有高风险的专利。据悉,RPX公司每年平均花在购买专利上的费用高达1.25亿美元。截至2015年年底,RPX公司收购了超过1.5万件专利,他们提供的数据显示,他们帮助客户避免并节省超过32亿美元的法律费用支出及和解金支出。

有观点认为,应该针对“流氓”NPE公司制定严格政策,使得其不敢随便对企业发起诉讼,保护企业的创新。胡洪说,这是两种价值的选择。他认为,如果NPE获得授权且未被无效,就是有权利的,出于程序正义的考虑,其权利的后续行使行为似乎不应被过多限制。

知识产权法法学博士、中国社科院法学所副研究员杨延超则建议,处于大数据和人工智能时代的今天,或许可以通过基于对已发生案例的分析处理来预防并应对“专利流氓”。还可以添加预警功能,使机器人可以在广泛的专利数据库中对技术相关性较强的专利锁定跟踪,当该专利权转移到有“专利流氓”嫌疑的主体手上时,自动为相关企业发出信号,使其在被起诉前得知消息,先发制人。

中国企业做好长期和NPE作战的准备了吗

杨延超今年1月为媒体撰文指出,虽然“专利流氓”在中国产生的影响远不及美国,但已有一些中国企业受到“专利流氓”的侵扰。根据Patent Freedom的统计,华为和联想在2012年均遭遇了13起由“专利流氓”公司发起的诉讼,而仅2013年上半年,华为所遭遇的这类诉讼案件就上升到15件。

杨延超介绍,“专利流氓”一词起源于1993年的美国,用于形容那些忙于提起专利诉讼的公司,它们在美国仍然十分活跃。据统计,仅2012年在美国由“专利流氓”发起的专利侵权诉讼就有约2500件,占同年美国专利侵权案件的60%以上,2013年更是达3000件以上。随着技术日益更迭,“专利流氓”现象蔓延至欧洲、日韩等地,我国在经济一体化的趋势下不可避免地受到不同程度的骚扰。

杨延超说,美国作为“专利流氓”的发源地,也是目前为止受其影响最大的一个国家。“专利流氓”之所以得以生存和发展,一方面和美国知识产权运营行为活跃有关。美国较早地建立了知识产权制度,企业也拥有较强的知识产权意识,因此也具有很强的专利运用能力,美国很多公司凭借其娴熟的专利运营技能获得了十分可观的利润。另一方面,很大程度上是因为此类诉讼应诉需要耗费巨大的成本,并且会面临较高的风险,美国陪审团审判结果的不确定性和不可预测性也使得被告更倾向于选择和解,从而为“专利流氓”提供了生存的空间和土壤。

事实上,所谓的“专利流氓”在我国也不是新鲜事。早在2007年中国就有多家彩电公司受到“专利流氓”的侵扰,它们名义上打着专利许可的旗号,实际是以专利作为敲诈中国彩电企业的工具。2008年,中国海尔、创维、东信等企业在德国参加国际消费电子展会,就被提起专利侵权诉讼,企业所有的参展产品都被禁止参展。

据悉,为了打击“专利流氓”的行为,从2011年颁布《美国发明法案》开始,美国对“专利流氓”实施了多种限制,包括禁止在单一诉讼中状告多个侵权对象;假如起诉被驳回,被告可以要求原告支付诉讼费用;改变了律师费用的分配机制,使得专利权人(原告)败诉并被判决承担对方律师费用的可能性大大增加;对专利侵权案起诉低于管辖规则作出调整等手段,不断提高知识产权领域不合理诉讼的成本和门槛。韩国与日本则通过禁止本国高校、科研机构、创新团体向“专利流氓公司”出售、转让专利等方式进行打击。

“我们不是挑软柿子捏,不拿出来用的专利才是耍流氓。”王琦琳说,需求都是市场逼出来的,他所了解或经手的专利转让企业,最多的一年可以达到上万起。“我干这些事挣不了多少钱,我干专利工作这么多年,还是有点情结,专利价值要得到体现。”

梁秀敏说,随着中国经济的发展,中国企业的研发能力和市场竞争力不断增强。这为NPE的生长提供了土壤。而2017年国内几个侵权案判赔额度再创新高,NPE逐渐活跃。

梁秀敏说,虽然目前高域公司要求的赔偿额并不高(对零度只有20万元的诉求),但一些不具有内部侵权无效处理能力的国内企业,面对侵权无效的高额律师费有可能选择与NPE和解。她说,零度和大疆选择与NPE正面交锋,因为这两家企业有内部处理案件的能力,成本相对低,不想助长NPE的气焰。

“我个人认为中国是一个重德重道的国家,NPE难逃舆论压力,但中国企业的确需要做好长期作战的准备。”梁秀敏说。

【责任编辑:黄易清】 -

相关文章

- 热点新闻更多>>

-

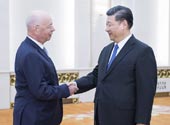

- 习近平会见世界经济论坛主席施瓦布

- 习近平总书记“出”的这道题北京西城如何“答”

- 北海答卷——写在习近平总书记考察北海一周年之际

- 墨汁为什么那样甜? | 《信仰的味道》

- 牢记嘱托 加快建设美好新海南

- 四论习近平总书记在庆祝海南建省办特区30周年大会重要讲话

- 2018年全团青年发展工作研讨推进会召开

- 习近平会见世界经济论坛主席施瓦布

- 习近平签署命令 发布新修订的解放军共同条令

- 《习近平关于总体国家安全观论述摘编》出版发行

- 党和国家机构改革的逻辑和方向

- 三论习近平总书记在庆祝海南建省办特区30周年大会重要讲话

- 习近平签署命令 发布新修订的解放军共同条令

- 新时代全面深化改革开放,习近平下了一步大棋

- 关于支持海南全面深化改革开放的指导意见

- 《习近平关于总体国家安全观论述摘编》出版发行

- 习近平考察海南传递了哪些重要战略?

- 改革到了一个新的历史关头

- 海南建设自贸区、自贸港,习近平提出要这么干

- 习近平与海南跨越40年的深情故事