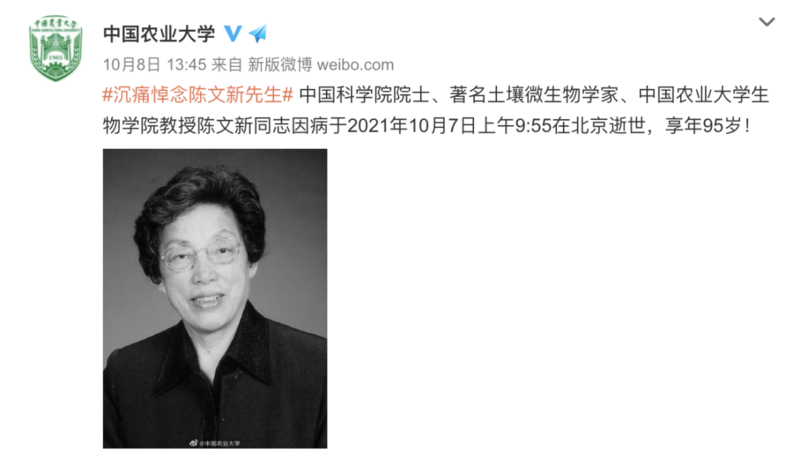

又一位院士离世!武大校徽上的毛体字是写给她的......

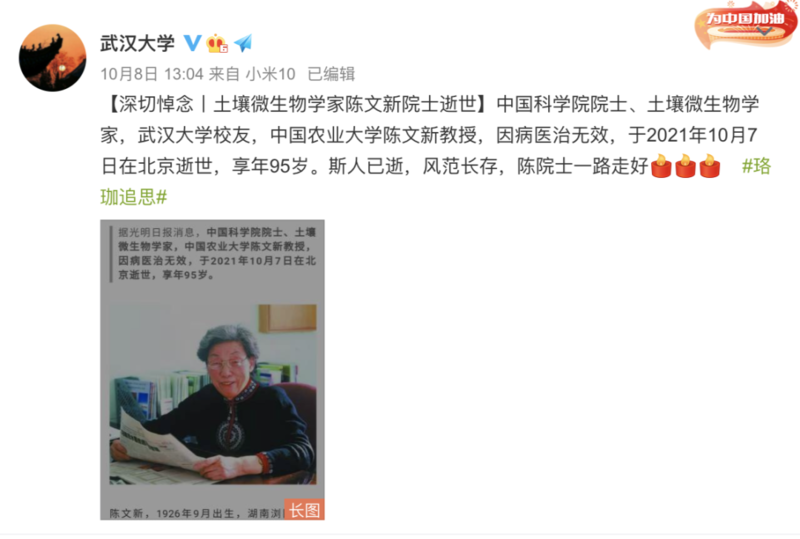

据@中科院之声 消息,

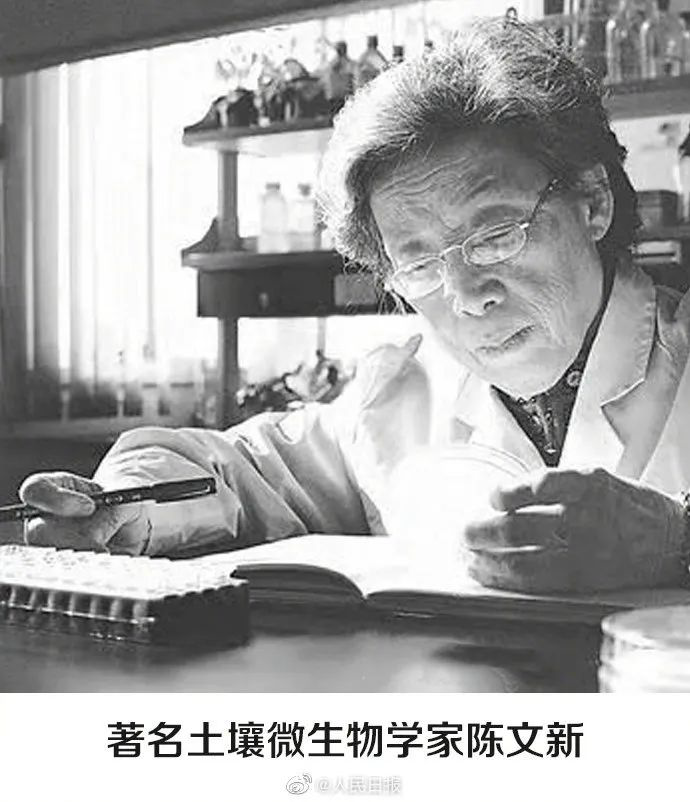

中国科学院院士、土壤微生物学家,

中国农业大学陈文新教授,

因病医治无效,

于2021年10月7日在北京逝世,

享年95岁。

1952年,陈文新毕业于武汉大学,

1958年于苏联季米里亚捷夫农学院

获副博士学位。

1959年,学成回国后,

进入北京农业大学

从事教学和农业科研工作。

2001年当选为中国科学院院士。

陈文新主要从事

根瘤菌分类与应用研究。

她踏遍全国32个省(市)600多个县,

发表2个根瘤菌新属和40多个新种,

保藏近2万株根瘤菌,

建成世界上

最大的根瘤菌种资源库和数据库。

她一手创立的

“中国农大根瘤菌研究中心”

成为我国现代根瘤菌分类学的开拓者,

引领我国的根瘤菌分类研究

进入世界先进行列。

陈文新院士逝世的噩耗传来,

武汉大学、中国农业大学

接连发文悼念↓

武大校徽上的毛体字

是写给陈文新的

据湖北日报报道,

陈文新的父亲陈昌,

与毛泽东、蔡和森

同为湖南第一师范学生,

此后多有来往。

1930年2月,

陈昌与杨开慧之兄杨开明

一起牺牲于长沙浏阳门外。

1951年春,

陈文新回老家团聚时,

母亲告诉了她一家与毛泽东的交往。

回到珞珈山,

陈文新怀着崇敬又兴奋的心情

给毛泽东写了两封信。

一封是代母亲毛秉琴写的,

讲家里近况,转达母亲问候;

另一封是自己写的,

主要汇报学习情况。

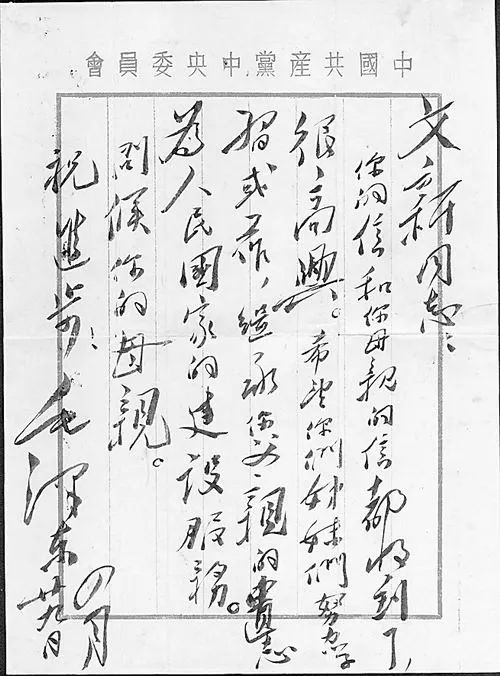

1951年,毛泽东给陈文新的来信(来源:中国科学报)

当年5月初,中南海回信了。

陈文新惊喜万分,打开信纸,

毛主席洒脱的手迹跃然眼前:

“文新同志,

你的信和你母亲的信都收到了,

很高兴。

希望你们姊妹们努力学习和工作,

继承你父亲的遗志,

为人民国家的建设服务。

问候你的母亲。祝进步!

毛泽东”。

毛泽东亲笔写的信封

珞珈山青年学子

争相阅读了这封复信。

武汉大学还将信封上

“武汉大学”4个毛体字

作校徽使用至今。

武汉大学校徽

一辈子从事农业科技的精神动力

1954年,

正在北京留苏研究生预备班学习的

陈文新被邀请到毛主席家做客,

他们进行了一次

主题是农业生产的深入谈话。

毛主席说:

“要增产,不研究土壤怎么行呢?

应该有更多的人学农。”

当谈到土壤改良时,

他说:“我们农民才几亩地,

都拿去种草,吃什么呀?

我们又没有什么畜牧业,

种的草拿去干什么?”

简单的话语让陈文新懂得了

脱离中国国情照搬苏联是不行的,

理论必须联系实际。

毛主席还给她上了根瘤菌的第一课。

这次谈话不久,

陈文新前往苏联季米里亚捷夫农学院

学习土壤微生物学,

成为研究生物固氮的费德罗夫博士的

首位中国研究生。

1954年,陈文新在苏联季米里亚捷夫农学院与导师费德洛夫(左三)及其他研究生在一起

陈文新说,

毛主席重视农业,

希望农民过上好日子,

“这是我一辈子

从事农业科技的精神动力”。

几十年如一日

奋战在农业科研第一线

1959年初,陈文新回国,

被分配到北京农业大学。

受毛主席鼓励,

她几十年如一日地

奋战在农业科研第一线。

2001年,她当选为中科院院士。

陈文新的科研成果

主要体现在根瘤菌方面:

她完成了全国根瘤菌资源调查,

建立了国际上最大的根瘤菌资源库,

率先在中国建立具有国际先进水平的

细菌分子分类实验室等等。

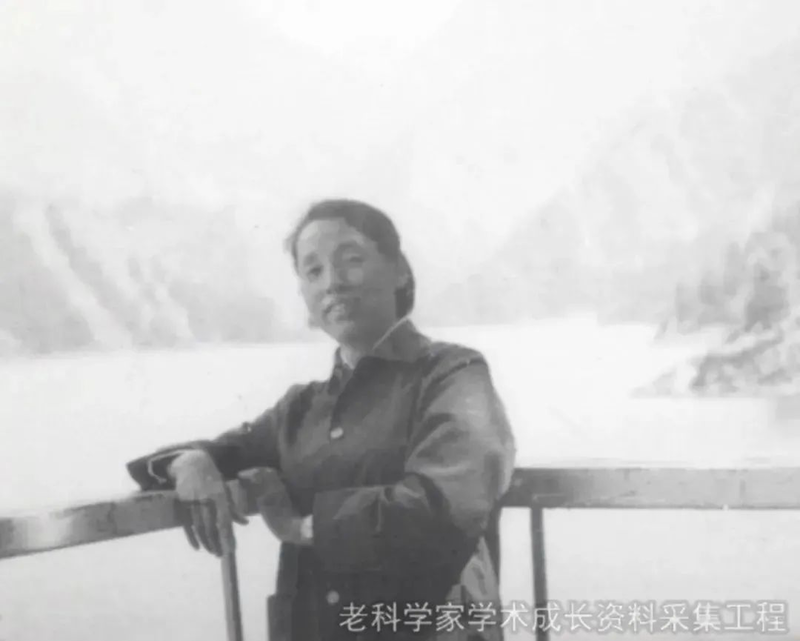

1980年,陈文新去新疆采集根瘤菌样本

新世纪以来,

陈文新积极组织力量

进行豆科植物根瘤菌共生体系机理研究

和应用基础研究,

多次向党中央、国务院建议:

充分利用豆科植物根瘤菌共生固氮作用,

优化我国农牧业种植系统,

以减少化肥用量、改善土壤性状、

减少环境污染,

保障我国农业可持续发展。

陈文新用半生的勤谨研究,

带领中国根瘤菌分类研究进入了新时代,

她曾说:“我过去做的是基础工作,

理论要为实践服务,

我不能让那么多株菌老死在库里……

希望为减少氮肥使用、

改良土壤、改善生态环境和

农、林、牧业持续发展尽一份力量。”

今年共和国已痛失26位院士

噩耗相继传来!

就在前几天,

张涵信、李正名、叶可明

三位院士也永远离开了我们。

据澎湃新闻统计,

今年已有26位两院院士逝世。

他们献身科研,

呕心沥血,

这些“国之脊梁”,

值得我们铭记。

痛别大师!

中国青年报(ID:zqbcyol 整理:陈茜)综合@中科院之声 、武汉大学、湖北日报、荆楚网、中国科协、澎湃新闻、网友评论等。