陪“嫦娥”长大的白发院士,经历了什么?

“大家好,我是嫦娥六号,现在我正在月球挖土。”

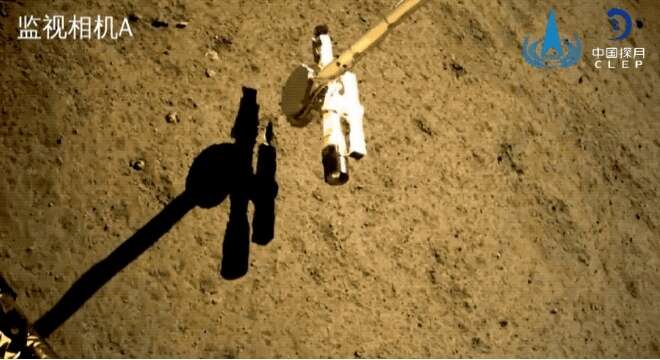

“这是我拍的月背大图,拿走不谢!”

“看到国旗再次在月球上展开,还是好激动!”

6月2至3日,嫦娥六号顺利完成在月球背面南极—艾特肯盆地的智能快速采样并按预定形式将珍贵的月球背面样品封装存放在上升器携带的贮存装置。

工作间隙,ID定位“来自月球”的嫦娥六号月球探测器边“挖土”边更新动态,还不忘附带“自拍照”和“风景照”。

许多网友实时关注着最新进展,还不忘“求带ID”“求P合影”,“帮我给嫦娥姐姐问个好”。

6月4日,嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞,成功进入预定环月轨道。

嫦娥六号完成世界首次月球背面采样和起飞,在《新闻联播》镜头中,一位满头白发的老者出现在一众年轻的航天人当中。

他就是陪着“嫦娥”长大的中国科学院院士、“人民科学家”叶培建。

从翩翩少年到白发院士,年近八旬的叶培建已为中国航天事业奋战50余年。

“人是要有一点精神的 往往在最困难的时候”

1945年出生于江苏泰兴的叶培建,从小受父母影响将“强国”二字铭记于心。

叶培建的父亲戎马一生,参加过抗日战争、解放战争,并随抗美援朝第一批部队入朝作战。

他从小随抗美援朝归来的父亲四处辗转,部队到哪儿,家就到哪儿。

“头两年我们几乎没有空中力量,美国人是压着我们头皮打”,“没有空军,我们吃了很多苦头”……

叶培建多次听父亲讲述抗美援朝的经历,而他青年时代的重要人生选择也深受父亲影响。

1962年夏天,语文和外语都很好的叶培建想要报考外交学院。

“父亲说我们国家需要工业人才、航空人才,你考工科,考航空吧。”在父亲的影响下,叶培建考取了浙江大学无线电系。

1967年,叶培建从浙江大学毕业,之后被分配到北京卫星制造厂担任技术员。

工作近十年后,叶培建围着一台尺寸见方的缝纫机开启了备考之路,成为改革开放后第一批留学生,远赴瑞士求学。

陌生的国家,陌生的语言环境,陌生的生活习惯,让叶培建倍感压力。在他的手记中,这样描述五年的留学经历——

“人是要有一点精神的,往往在最困难的时候,甚至几乎挺不住的时候,就是依靠这点精神才能克服困难。”

这段文字,曾被他贴在留学宿舍的门上。

1985年8月,年逾四十的叶培建获得科学博士学位。他没有一点犹豫,动身回到北京,从事飞行器敏感器的研究工作。

“没有责任心很多事情是干不好的”

人是要有一点精神的,往往在最困难的时候。

求学之路上的叶培建靠的是咬紧牙关、迎难而上的奋斗精神。

而2002年一次“丢卫星”的意外,让叶培建为“这点精神”加上了“责任”二字。

1996年,叶培建担任中国资源二号卫星的总设计师兼总指挥。

2002年10月,这颗凝聚了他和科研团队6年心血的卫星在太原卫星发射中心发射升空。

然而,当卫星进入预定轨道,绕地球飞到第三圈时却失去了信号。

得知消息的叶培建此时正在吕梁山上,“我当时希望那辆车从山上掉下去,把我摔死。摔下去我是烈士,卫星丢了,我无法交代。”

卫星比命重要。时隔15年,叶培建在采访中回忆起这段经历时情绪激动,紧握拳头,语气中满是紧张与担忧。

经过全面排查发现,地面发出一条错误指令,致使卫星出现混乱。

幸运的是,卫星所带蓄电池性能良好,指挥人员发出正确指令后,问题迎刃而解。

责任比命大。总结这段终生难忘的记忆,叶培建说“没有责任心,很多事情是干不好的”。

“我们实现了我们的承诺,我们没吹牛!”

2004年我国探月工程批准立项,年近60岁的叶培建老将出马,担任嫦娥一号卫星总设计师兼总指挥。

当时,叶培建所带领的科研团队以年轻人居多,平均年龄不到30岁。

嫦娥一号是我国探月工程的第一颗绕月人造卫星,面对国际航天强国的技术封锁,他只能带领着这支年轻的科研团队从零开始。

研制经费有限,叶培建和同事们一起,把一分钱掰成两半花。精打细算铺就中国第一台月球探测器的“奔月”之路。

嫦娥三号成功落月,很多人主张作为嫦娥三号的备份星,嫦娥四号应与其一样在月球正面着陆,这样更安全、有把握。

叶培建力排众议,建议做世界上从来没有人做过的事情,让嫦娥四号在月球背面着陆。同时还需要自主研制一颗中继通信卫星,利用其解决月球背面与地球的通信问题。

“对于技术的进步和人类探月事业的发展,我们需要做一些‘冒险的事情’,去开拓创新,开辟新的天地。”

2019年1月3日,中国自主研制的嫦娥四号探测器稳稳降落在月球背面的冯·卡门撞击坑,首次揭开古老月背的神秘面纱。

成功落月当天,一张照片在网上热传。74岁的叶培建静静走到嫦娥四号探测器项目执行总监张熇的身后,两代“嫦娥人”的手紧紧握在一起。

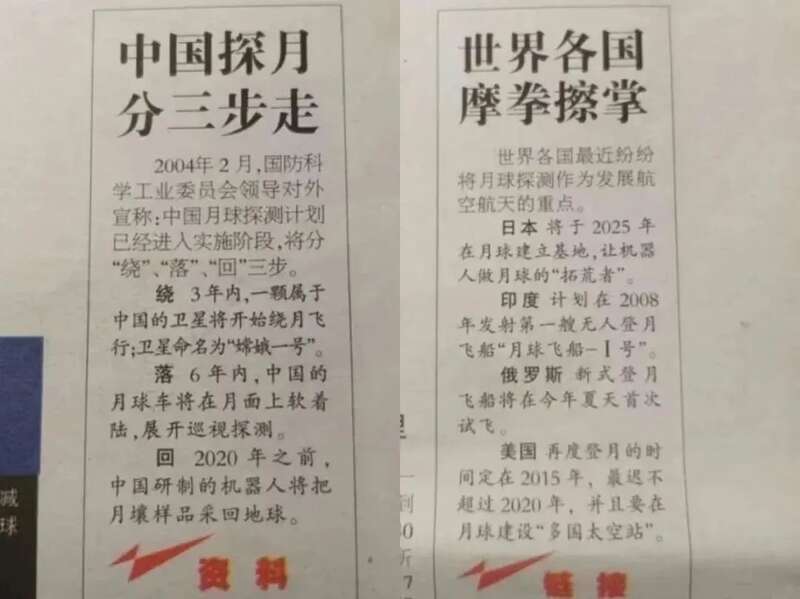

2020年12月17日,嫦娥五号返回器携带月球样品安全着陆,中国探月工程“绕、落、回”三步走如期完成。

此时,一张2005年的《科学发现报》引发网友热议,“中国精准完成了计划中的每一步”。

见证参与“嫦娥一号”到“嫦娥五号”一路走来的叶培建,骄傲地说:“我们实现了我们的承诺,我们没吹牛!”

“我们要把国旗带到更遥远的宇宙中去”

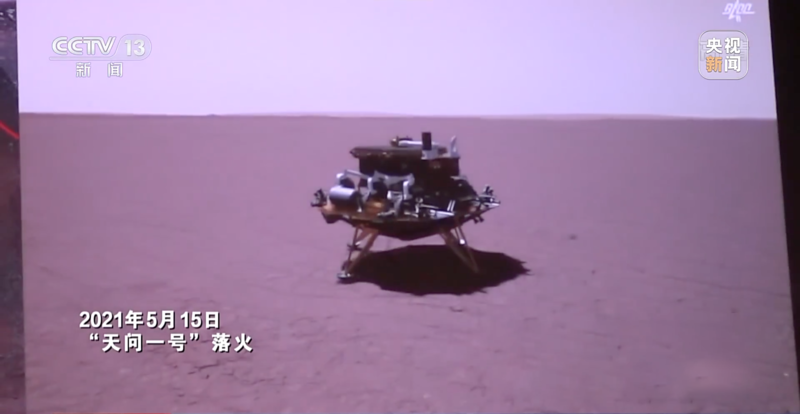

2021年5月15日,76岁的叶培建又迎来一次人生大考。

作为我国首次发射的自主火星探测器,“天问一号”要一次性完成“绕、落、巡”三大任务,每个环节稍有不慎就可能造成整个任务的失败,这是让叶培建感到压力最大的一次任务。

当天7时18分,经过约10个月的飞行,“天问一号”探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区成功着陆。

曾有人质疑,为何要花如此大的代价和精力去探索月球和火星以及更深远的宇宙?

叶培建的态度始终如一,人类在地球、太阳系都很渺小,不走出去,我们注定难以为继。

“现在能去我们不去,后人要怪我们。别人去了,别人占下来了,你再想去都去不了,这一条理由就够了。”

“我们已经把国旗带上月球、带上火星,将来还要带到更遥远的宇宙中去。它标志着中国人去过那里,一千年、一万年以后也有中国人的痕迹。”

我们的征途是星辰大海,这不仅仅是中国航天每次捷报传来时的点赞祝福,更是一代代中国航天人叩问苍穹的理想抱负。