科学大爆炸

“宇宙焰火”的捕手来了

科研团队坚持13年从“无人区”穿越

中青报·中青网记者 杨洁

送上太空140多天后,爱因斯坦探针(EP)卫星正在履行它的使命——观测宇宙中的剧烈爆发现象,抓住转瞬即逝的“宇宙焰火”。

1月9日,中国的爱因斯坦探针卫星成功发射并引发关注。

爱因斯坦探针卫星首席科学家、中国科学院国家天文台研究员袁为民坐在卫星科学运行室里,面色紧张,“哪怕在地面做了大量测试,但太空是一个非常严酷的环境,什么事情都会发生。”他称之为“打仗”,“每一天都是战争,每一个人都处于战斗状态。”

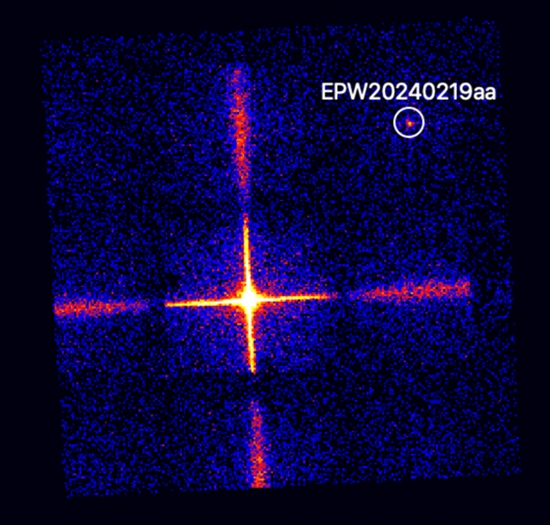

4月底,爱因斯坦探针卫星任务发布了第一批在轨探测图像——11幅被爱因斯坦探针卫星捕获到的“宇宙焰火”向全球公布。

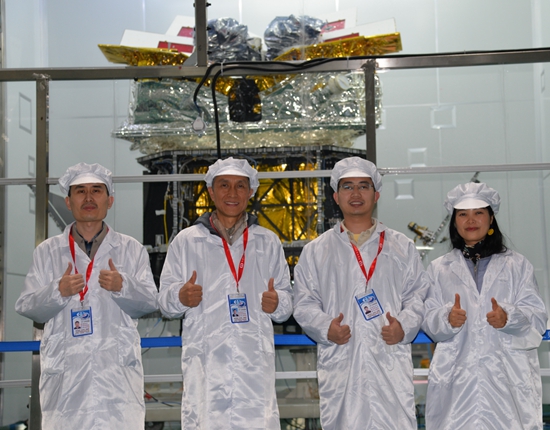

“我们是从无人区里面穿过来的。”袁为民说,项目团队的平均年龄是35岁,正是依靠这支青年队伍,这枚搭载了1台“宽视场X射线望远镜”和1台“后随X射线望远镜”的卫星得以成功被研制并顺利开展在轨运行,这颗卫星也在国际上首次实现了大规模“龙虾眼”微孔阵列聚焦成像技术的在轨应用。

承载了中国多项自主研发技术,爱因斯坦探针卫星给中国天文界的X射线巡天监测领域,带来了一场革命性的突破。

“去人类看不到的地方”

“当我们仰望星空的时候,星空总是给人一种宁静深邃的感觉。但这也是一种错觉。事实上,天体是在不断变化的。最为极端的是暂现天体和天体的爆发现象。”在袁为民看来,天空中不仅有持续发光的星星,也有各种突如其来的爆发现象。但它们的生命短暂,转瞬即逝,被天文界称之为暂现源,也被赋予了“宇宙焰火”的美称。

当人类无法获知“宇宙焰火”将在什么时间、什么方位出现时,要窥见奥秘,只能编织更大的网,让“双眼”的视野更加开阔,以此来捕捉“宇宙焰火”的美丽。

爱因斯坦探针卫星的使命是,要以国际上更高的探测灵敏度和空间分辨率,在X射线波段开展快速巡天监测。

具体来说,有三大使命:一是发现X射线剧变或暂现天体,监测天体活动性;二是发现和探索宇宙中沉寂黑洞的耀发;三是探寻伴随引力波事件的X射线信号。

为实现使命,探测变化莫测的“宇宙焰火”,科学家们练就了一双“看得远、看得广”的眼睛。

在爱因斯坦探针卫星上,“宽视场X射线望远镜”的视场可以达到3600平方度,还具备高灵敏度、高空间分辨率的特点,而它的另一只“眼睛”——“后随X射线望远镜”有着更大的光子收集有效面积,从而提高定位精度和空间分辨率。

袁为民解释,爱因斯坦探针卫星的任务是开展暂现源的自动探测。一旦探测到,需要能够自动触发卫星快速机动,迅速将“后随X射线望远镜”指向目标。他说:“我们要实现在暂现源探测到的几分钟之后,开展‘后随X射线望远镜’观测,还要完成警报信息的快速下传。”

袁为民将爱因斯坦探针卫星的形状比作一朵莲花,“后随X射线望远镜”是 “花蕊”,“宽视场X射线望远镜”是12朵“花瓣”,整个爱因斯坦探针卫星则是一朵向宇宙绽放的“花朵”,静静等待沉寂黑暗的宇宙里那一抹“焰火”。

“我们要去人类看不到的地方。”袁为民说。

走了13年的技术创新之路

这一条不能回头的星辰之路,他们只能从无人区穿越而过。

早在2010年,中国科学院国家天文台就开始探索微孔“龙虾眼”X射线成像技术研究。团队考虑到若从国外购买类似设备,不仅价格昂贵,且存在国外对中国技术不开放等障碍。自主创新攻克“龙虾眼”X射线成像技术和CMOS(一种图像感光元件——记者注)探测器技术是必须走通的一条路。

摆在爱因斯坦探针卫星团队面前的第一个难题是,研发“龙虾眼”望远镜所需的微孔成像器件价格昂贵,数量和质量都难以达到要求。

爱因斯坦探针卫星首席科学家助理、中国科学院国家天文台研究员、“宽视场X射线望远镜”研制团队负责人张臣介绍:爱因斯坦探针卫星上有12片“花瓣”。每一片“花瓣”上有36个“龙虾眼”微孔成像器。每一个微孔成像器厚度只有两毫米,却有着200万个微孔,每一个微孔都需要指向同一个球形。在微孔成像器的表面,镀上能反射X射线的金属。此外,微孔壁的光滑和光洁度都要求极高。“这对我们的研制工作提出了极大的挑战。”

张臣算了一笔账。要从国外进口这一批器件,一个微孔成像器需要花费25万元人民币,相当于一辆小轿车的价格。要打造爱因斯坦探针卫星需消耗432个微孔成像器,费用高达上亿元。

独立自主研发是一条必须走的路。历时13年,攻关的细节无法一一对外言说,但失败的苦难都在成功的一刻被消解。这一支年轻团队集中力量攻克了“龙虾眼”X射线成像技术,通过了测试,实现了产品的产量化。

但自主研发困难远不止于此。另一个难点在于要为爱因斯坦探针卫星制作“视网膜”。爱因斯坦探针卫星“宽视场X射线望远镜”仪器科学家、中国科学院国家天文台研究员凌志兴说:“起初,团队尝试使用气体探测器,但造价昂贵,太空中不乏尘埃,会撞击导致气体泄漏,存在安全隐患。”经过实验,团队采用了CMOS作为空间X射线探测器,这也是首次将大阵列CMOS传感器应用于空间X射线天文探测,创造了国际先例,完成了X射线天文探测技术突破。

中国科学院高能物理研究所研究员陈勇是爱因斯坦探针卫星载荷“后随X射线望远镜”的负责人。在他看来,数据处理是获得高质量卫星数据的关键一步,要把对数据的深层处理的核心技术掌握在自己手里。

“我们一定要自主研制,不能受制于他人。”陈勇说。

涂胶填缝的科学家

一件伟大的事情源于无数个不起眼的细节动作。

1981年出生的科学家张臣,曾是爱因斯坦探针卫星立项的“风险因子”。在一场立项评估时,评审专家提出了一个严肃的问题,“你们有一个极大的风险就是人员风险。”因为能掌握某项核心技术的人员只有张臣一人,如果他出现了问题,那事情就无法继续下去了。

这位独一无二的科学家有一项特殊任务:涂胶填缝。此前,张臣曾带领几位团队成员经过多年的调试组装,搭建了一整套“宽视场X射线望远镜”龙虾眼光学系统的自动化安装设备,但在自动化设备给“宽视场X射线望远镜”安装完镜片后,在镜片和桁架之间会存在一条非常细小的缝隙,这是机器无法进行填补的,只能用手工的笨办法去完成。因此,在很长一段时间里,张臣给自己安排的工作是:涂胶填缝。

这个工作枯燥重复,看似没有任何技术含量,却是丝毫不能出差错的细致活儿。对一个空间项目来说,任何一处细节的偏差,都可能导致整个项目的失败。张臣常一人深夜钻在实验室,埋头给镜片涂胶水。

曾经有不知情的财务内审专家向国家天文台反馈意见,称爱因斯坦探针卫星团队在短时间内购买了大量价格昂贵、保质期极短、用途极窄的胶水,质疑为何大量使用该胶水,是否会造成资金浪费。

中国科学院国家天文台纪委书记欧云了解情况后,告知对方:“是我们的科学家张臣正在用这一款胶水给望远镜的镜片填缝。”

袁为民多次感慨:“爱因斯坦探针项目可以没有我,但不能没有这些年轻人。”

正是有了一批年轻人,从2011年起,爱因斯坦探针卫星团队开始探索中国空间站X射线全天监视器XASM的研发;到2013年,爱因斯坦探针卫星建议书形成;再到2023年12月,爱因斯坦探针卫星做好准备,等待“宇宙之行”。

“13年磨一剑,13年磨一心。”从最初只有3个人的“草台班子”,到一个10多人的小团队,再到上百人的队伍,袁为民慨叹:“我们的梦想变成了一群人的梦想,变成了越来越多人的梦想。”

睁眼看宇宙的“首光”

爱因斯坦探针卫星上天之前,团队成员、中国科学院上海技术物理研究所的90后马啸浩、陈异凡,需要为“宽视场X射线望远镜”取掉保护盖,为翱翔太空做最后的准备工作。

跟13年的科研攻关相比,这一项任务或许太小了。实际上却步步惊险。

临发射前,发射场里下起了雨,这对卫星上天来说增加了挑战。“宽视场X射线望远镜”对洁净度的要求很高,因此其保护盖需要等卫星发射前才能去掉。要与卫星“告别”, 在发射前几个小时,两个年轻人站在七层楼高的塔架里,从卫星整流罩的一个小窗口,通过“钓鱼”的方式取下了“宽视场X射线望远镜”的12个保护盖。“这不仅需要年轻人胆大心细,还需要有足够的勇气和担当。”袁为民说。

1月9日15时03分,爱因斯坦探针卫星在我国西昌成功发射。青云之上,火箭的余烟在天空中留下了一个漂亮的“中国龙”图案。中国科学院国家天文台助理研究员、爱因斯坦探针卫星科学中心的90后孙惠在发射现场流下了眼泪。驻守在西安卫星测控中心,看到卫星进入轨道后,国家天文台博士后、爱因斯坦探针卫星科学中心的90后刘禾阳深深松了一口气,悬在心里的石头落了地。

发射10天后,也就是1月19日,爱因斯坦探针卫星逐渐“睁开了双眼”,看到了第一缕光。

4月27日,爱因斯坦探针卫星公布了一系列的“成绩单”:自2024年1月发射入轨以来,获取了多组宇宙天体的X射线科学观测数据,已探测到新的暂现源17例、恒星耀发168例,并发布全球电报10余条,引导国际上包括最大的光学(Keck) 和射电(VLA)、空间X 射线(Chandra)等多个望远镜开展了后随观测。

但脚步还不能停下,中国科学院国家天文台研究员、爱因斯坦探针卫星科学应用系统总师刘元和同事还要持续分析每天的观测数据,完成数据的整合和转译。

下一步,爱因斯坦探针卫星将继续按照既定计划开展并完成在轨测试,捕捉宇宙中转瞬即逝的“焰火”,为高能时域天文观测和研究作出重要贡献。

“我们选择那条从来没有人走过的路,希望能看到人类从来没有看到的风景。因此这注定充满了艰辛和挑战。”袁为民说,“所幸,我们有一批充满理想的年轻人,他们是中国空间科学的未来和希望。”