从新中国到新时代 几代唐山作家的笔下写了啥?

从新中国到新时代

几代唐山作家的笔下写了啥?

——再叙长正的创作历程和他与党报的阵地情缘

□ 梁竞艳 刘庄子 白硕 葛昌秋

当我们握住一双老手的那一刻,一股热流涌向周身,犹如甘洌的岁月清泉,滴滴沁心。回望城市的脚步,陈大远、薛枫春、单学鹏、赵栋、张学梦、王家惠等一代代唐山作家,以德艺双馨为标准,涵养着这方文化生态,为实现民族复兴的伟大梦想写下唐山的精彩篇章。7月28日,我们倾听了长正老师讲那过去的事情。

长正:忠诚在心倾热爱

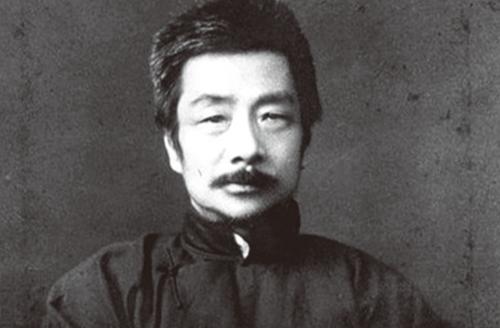

走在城市人群里,他绝对是不显眼的老者。

老式的平头,清癯的面容,柔和的目光。穿普通的衬衫,黑色的裤子,还有那双千层底布鞋。

给人印象最深的是他儒雅的气质。

翻开唐山文学史,他绝对是响当当的人物。

国家一级作家,原市文联副主席、市作协主席,中国文联奖章获得者,著有十几部文学作品。

让人记忆犹新的是那些名篇名作。

他就是长正,本名张延毅,95岁。

说到《唐山劳动日报》,他有着74年的情缘。“感谢这张报,她是文学工作者的摇篮!”他常说这句心里话。

长正给地主扛活,到工厂学徒,亲身感受了地主、把头、资本家和日寇的剥削压迫。解放后他对新中国有了无限的忠诚,恨不得把所有劲都使出来。

他写新唐山,写新中国建立后的新唐山。

当他拿起笔的时候,许多个“第一”就与报社有了割舍不断的关系。

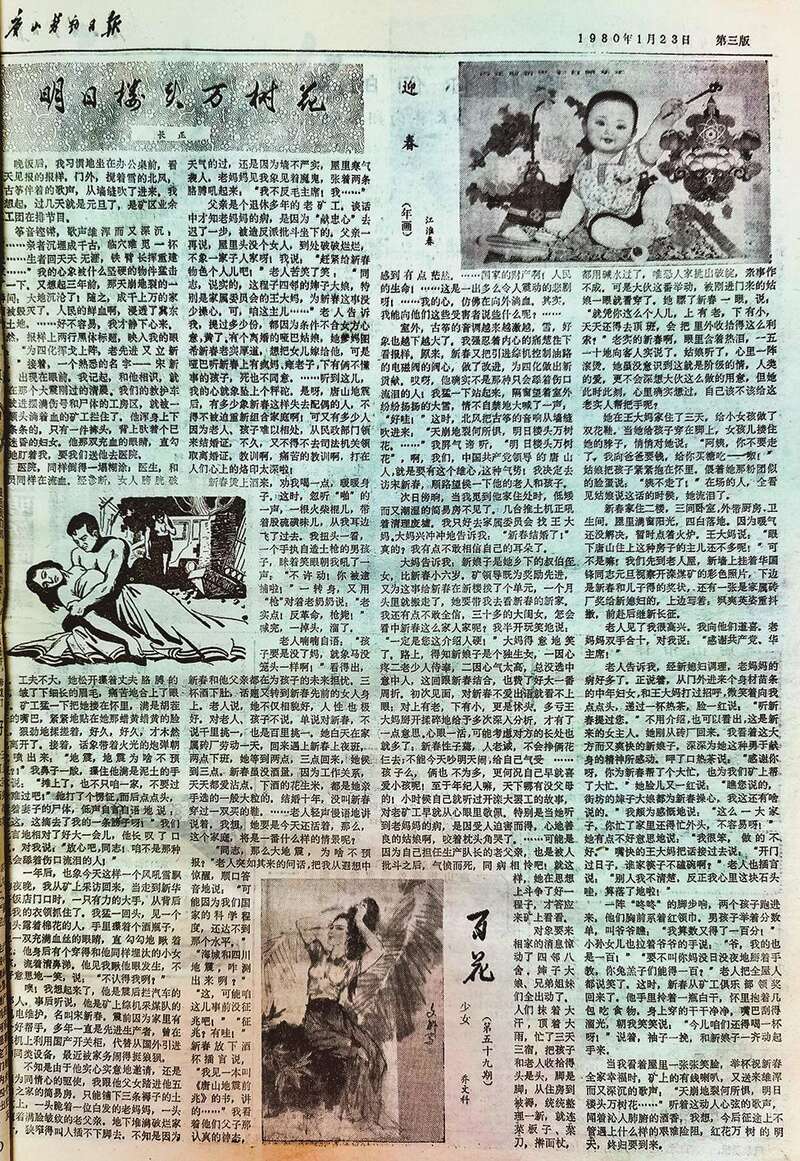

第一次发稿。1949年8月1日,《冀东日报》更名为《唐山劳动日报》。第二天,就刊登了长正的小诗《咱们的报纸咱们爱》。一个月里他写了8篇稿。

第一部秧歌剧。1949年8月,他写了第一部秧歌剧,刊登在《唐山劳动日报》上,获市乙等奖。

第一个朋友群。工作中长正结识了报社的记者高阳、肖铃、冯河,在他们的帮助下,车间成立读报组,办起墙报,学习写报道。

第一回编小报。启新创办《水泥工人报》,长正负责组稿、编稿、排版、校对,他跟冯河学摄影,跟报社副刊编辑王岳峦学拼版。

第一个文学老师。长正称报社总编辑陈大远为“蒙师”,陈大远是从战火中走出来的老报人。长正下班后匆匆赶到报社,听总编讲文艺创作。

第一个短篇小说。长正创作了小说《爸爸回来了》,经陈大远修改后,刊在1950年2月16日的《唐山劳动日报》,获唐山首届文艺创作奖甲等奖,又获河北第一届文艺创作奖,由三联书店出版。

第一部作品集。1950年,陈大远把长正发表的诗歌汇集成《扫战场》,并作序:“我实在是看到了有文化有智慧的生产者,在用怎样的力量和头脑,为人民美好生活的实现进行着伟大的建设工作。”1952年4月出版。

第一次搞专业创作。1949年10月,长正以工人作者身份参加第一次市文代会,之后调入市文联,成了专业作家。

第一次赴朝慰问。1953年10月,长正作为中国人民第三届赴朝慰问团的代表,随贺龙元帅跨过鸭绿江。他写下《踏上英雄的国土》《志愿军称我们为“亲人”》等作品。

第一次见到周总理。1956年,长正作为唐山的唯一代表,出席了首届全国青年创作会议,见到了周恩来总理,聆听了他的讲话。

随后,他最重要的代表作中篇小说《夜奔盘山》诞生。该书以长正童年经历为素材,讲述了童工与日寇作斗争的故事,由少年儿童出版社出版后,又译成朝鲜文,改编成连环画,在第二届全国少年儿童文艺创作评奖中获三等奖,共印刷15次,有四种版本。该书被中国现代文学馆收藏,载入《中国文学大辞典》,60多年长盛不衰,成为爱国主义教育的教材、儿童文学的不朽名篇。中国作协书记处书记束沛德称他为“儿童文学的园丁”。

他写新唐山,写震后重建的新唐山。

第一部散文集。震后他出版了散文集《五色土》,把刊在《唐山劳动日报》上的《明日楼头万树花》和获奖的《鸟儿啾啾》都收入其中。

第一个市井生活专栏。在报上,他写人间真味,让民俗风情成为城市记忆。他写人物小传,用笔画知识分子风骨,绘冀东文艺时代长卷。

他写新唐山,写走进新时代的新唐山。

他用笔倾尽热爱,写景忠山,写凤凰山,写大城山,写滦河,写陡河,写南湖,为唐山地标写诗,为家乡风物作赋,为关仁山、姚翠芹等青年作家和社会公益事业服务。一位世纪老人,70余载笔耕不辍,记录了新中国、新唐山,而今迈进新时代,继续着与报社的阵地情缘,书写笔下的山河岁月。

关仁山:勤奋在手颂时代

关仁山很忙,忙得都不能回唐山的老家。

但他时刻没忘家乡,没忘家乡这片故土,更没忘家乡的父老乡亲。因为家乡是他的根,是他情感的天空,是他创作的源泉。

20世纪80年代,关仁山的处女作散文《亮晶晶的雨丝》发表在家乡的报纸上。从此他跟党报结下了不解之缘,重要作品频繁见诸报端,本报记者为他写了《大地之子》的专访。

不久,关仁山结识了著名作家管桦。管老为他的创作指明方向,希望他从通俗文学向纯文学发展。很快,他写下了第一篇纯文学作品《苦雪》,这部短篇小说获得了“《人民文学》优秀作品奖”和第四届“河北文艺振兴奖”,成为关仁山“雪莲湾系列”小说的奠基之作。

1991年,关仁山参加全国第四届青年作家会议,而后写了《青年的天空,作家的梦》刊在《唐山劳动日报》。在唐山只有长正和他有这个经历,他听过长正的课,说长正老师对他帮助很大。

关仁山打开了创作的闸门,在故乡的氛围中写了《蓝脉》《红旱船》等二十几个中短篇小说,构成了一个独特的“雪莲湾”世界。他的作品被转载并多次获奖,他还成为河北省首届十佳青年作家。

关仁山写海出了名,但他又离开了海,走上了平原,相继写出了《大雪无乡》《九月还乡》等中篇小说,再一次引起轰动。他创作的20集电视连续剧《福镇》在中央电视台播出,根据他的小说《醉鼓》改编的话剧《鼓王》获得了“文华奖”。

1996年,《小说选刊》编辑部、河北省委宣传部、河北省文联在北京召开“河北三作家何申、谈歌、关仁山作品研讨会”。评论家杨立元称他们为河北“三驾马车”,他们掀起了文坛“现实主义冲击波”,成为20世纪90年代最重要的文学现象之一,被写入文学史。

后来关仁山创作了农村三部曲《天高地厚》《麦河》《日头》,写出了改革开放以来农村的种种变化,获得普遍好评。他在《天高地厚》的后记中写道:“农民可以不关心文学,文学万万不能不关注农民。我是农民的儿子,要一生为农民写作。”

他怀着为农民写作的理想、以人为本的现代意识,从人性复杂多样的角度,来审视乡村社会所有人的行为动因。不只看农村的落后、农民的保守,更看农村的新变、农民的进步,塑造新时代新农村建设中勇于开拓、探索、创造的新农民。

作为河北省作家协会主席,关仁山确实很忙。凭借长篇小说《白洋淀上》,他喜获第四届“吴承恩长篇小说奖”。这部三卷本长达117万字的著作,创作历时5年,“写坏了3台笔记本电脑”,其中甘苦可想而知。这是“新时代山乡巨变创作计划”的开篇之作,获得了“人民文学奖特别奖”。

《白洋淀上》的写作始于雄安新区的设立。怀着敬畏与热爱,关仁山走入王家寨的村民中,与他们同吃同住。之后,他在写作上一路“狂奔”,成就了这部皇皇巨著。

《白洋淀上》以大格局、大视野、大气象史诗性展现百年白洋淀的行进历程,艺术地再现白洋淀人的精神转变和灵魂新生,突破传统意义上的乡村书写,呈现现实主义美学的独特观察和精神品格。

关仁山践行以人民为中心的创作理念,成为一个时代的讴歌者。他的目光始终关注农村这片广阔的沃野,他的脚步从来没有离开过泥土,他是新时代书写农民的第一人。

现在,关仁山又投入长篇小说《太阳照在滹沱河上》的创作中。

徐国强:奉献在行展文才

“忆念是永久的。因为忆念本身就是文化,就是一种地域情怀、一种生存气息和一种生命基因。”

已是满头白发的徐国强,不时甩出青春的语句。在人们眼中,他是一位享誉全国的诗人,而作为党报人,他的“编辑部故事”却鲜为人知。

“不当老师当编辑,也许是冥冥之中最好的安排。”1986年,徐国强从唐山警校调入报社,成为副刊的责任编辑。面对读者和作者,编者应该时刻想着做好版面、出好文章,因为那是编辑的本分,而出精品,则是编辑的追求。

1999年,《唐山劳动日报》副刊改版。作为《百花》版的编辑,徐国强根据时间节点,按体裁筛选稿件;将诗歌、散文、小说编好后,再选择栏目标识、分割线作为视觉元素,辅之以图案作为点缀;在版面顶部,“每期一言”是副刊最具辨识度的内容,他用一句话的形式引起读者对文学的深度思考;对读者的摄影作品,他专门配诗以丰富版面内涵,提升可读性。真正做到了副刊不“副”,美感随思想而灵动,点燃无数青春梦想。

《百花》版成了文学爱好者的园地。徐国强结交了长正、关仁山等名家,编辑的作品在全省很有影响。在这块“方寸地”上,他培养了大批作者,友谊至今不辍。

在文学界,徐国强以“废墟诗人”著称。他用深度的生命体验,用深邃的哲学理念,用深刻的诗美技法,创作了大量关于唐山大地震的诗作,发表在《诗刊》等著名刊物上。

从震后唐山人民意识崛起到重建家园,徐国强的诗歌作品厚重沉实、阳刚遒劲,不仅改变了全国人民对震后破碎唐山的印象,更展现了英雄的人民在抗震救灾中迸发出的“唐山力量”。

1982年,他的组诗《祖国,我的名字叫唐山》被《青春》杂志用6个页码隆重推出。该诗荣获“青春文学奖”。时年24岁的徐国强走向全国诗坛,成了“高产高质”的诗人。

在《唐山人》中,他说,“艰苦教我们学会了顽强,破坏教我们学会了建设……我们不怕任何困难,甚至死”;在《幸存者说》中,他说,“因为我们知道活着不易,眼里便不再有真正的困难”;在《唐山孤儿吟》中,他说,“灾难,硬是把我们的人生提高到了一个层次”;在《写给尚未建成的地震纪念碑》中,他说,“劫难余生的唐山人使破碎‘合成一种新的完善’,使残缺凝聚成‘完整的企盼’”……徐国强的诗歌伴随着唐山人民精神重建而起步,伴随着唐山振兴发展而走出,伴随着唐山前行而探索。他是中国作家协会会员、河北省作协诗歌艺委会副主任,出版了《独自燃烧》《在落叶上行走》等6部诗集,曾多次获全国和省级文学奖。

与报社发展同行,与时代发展同步,是几代党报人共同的梦想和目标,徐国强是表率。

【采访轶事】

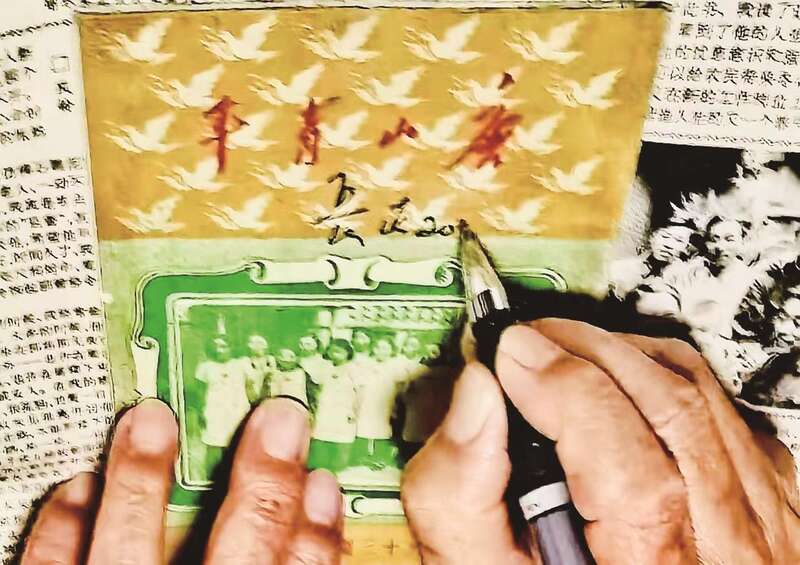

1、一份手稿

长正老师将自己的手稿捐赠给本报报史馆。

2、一本旧刊

1951年的《唐山青年》,封面照片是长正老师拍摄。他欣然签名为念。

3、一沓老报

看到1999年的《百花》版,徐国强介绍编辑经验。

【采访手记】

一方水土

□ 葛昌秋

仔细端详长正老师伸出的老手,右手食指外侧平缓地隆起,握笔的老茧还在,那是笔触的情感聚集,是心血的智慧凝练。在唐山的这方水土上,他划出95道年轮,用笔记下了风云变幻中的世间百态,描绘了春夏秋冬里的人生风景。

他说这辈子与方块字、方格纸、方寸地有着特殊的情谊。

方块字,在事业的发展中组合。从记下第一个汉字开始,文字伴随语言,把现实和理想间的行走记忆,从脑海的印象到想象的空间,变成大众的认知世界。方块字因赋予思想而激扬,因拥有力量而传播。随身而行,是人民奋斗的轨迹;随心而动,是城市前进的脚步。

为谁写,写什么,怎么写?

方块字,堂堂正正,告诉你要忠诚,与共和国同步,要有昂扬向上的志气。

方块字,挺挺拔拔,告诉你要奋斗,与新唐山共进,要有不畏艰险的骨气。

方块字,稳稳当当,告诉你要珍惜,与老百姓齐欢,要有坚实厚重的底气。

几千个汉字的排列组合,书写了一个民族的伟大历程。几千年历史的沧海桑田,见证了中华文化的博大精深。翻身当家作主人,欢天喜地颂党恩。灿烂的阳光,蓬勃的事业,火热的生活,沸腾的城市,把希望融入笔端,用方块字垒起了信仰、信念、信心的“精神长城”,铺成共和国最年轻道路上的七彩风景。

方格纸,在时代的背景下书写。一页方格纸,打开人世间的小窗,像筛子一样检验时光印记。岗位上的挥汗如雨,造就指根的老茧;灯光下的“匍匐前进”,磨炼握笔的意志。文化自信的力量,从方格纸上的笔迹,变成了铅印的方块字。

啥为题,题在哪,如何选?

方格纸,规规矩矩,嘱咐你要创造,汲取前贤经验,要讲好唐山故事。

方格纸,洒洒脱脱,嘱咐你要勤奋,深入基层生活,要写好唐山情感。

方格纸,风风光光,嘱咐你要谦虚,积蓄深厚底蕴,要留好唐山历史。

百花齐放为人民创作,推陈出新为时代放歌。“生活就是人民,人民就是生活”,要坚持人民的立场。从一本到一摞,在方格纸上尽显风姿;从一篇到一册,在方格纸上著作等身。炼钢车间,产煤矿井,城建工地,收秋乡村,改革开放的场景,中国特色的成就,跳出“方格”走向世界。

方寸地,在人文的环境里耕耘。站在方寸地,心有鸿鹄志。把豆腐块变整版,让陌生人成朋友,把单独写变作者群,让一人看变读者群。为人作嫁的默默无闻,甘为人梯的润物无声,回眸时笔如春笋,文若兰馨。

定啥人,做啥事,想啥法?

方寸地,年年岁岁,说给你要播种,确定努力的方向,要有价值引导力。

方寸地,往往来来,说给你要繁荣,选择切实的方式,要有文化凝聚力。

方寸地,勤勤恳恳,说给你要收获,把握成功的方法,要有精神推动力。

每一代人有每一代人的时代贡献,每一部书有每一部书的全部风骨,每一件事有每一件事的成事道路。以精神为发展导航,用文化为城市装修。汗水滋养,老茧示范,让汉字点击心灵深处的感悟,在目光凝视中探寻文脉。不同地域文化的魅力,结出时代文明的果实。

从笔写方格纸到键盘显示屏,老手老茧渐渐远去。但家乡人、家乡情、家乡事总在心上,写出有温度、有厚度、有力度的华章,那是一代代唐山人不变的情怀。

图片摄影 葛昌秋