盛世勤修典 翰墨映丹心

(项目团队:光明日报记者 李晓、陆健、宋喜群、崔志坚、王斯敏 光明日报通讯员 张川惠子)

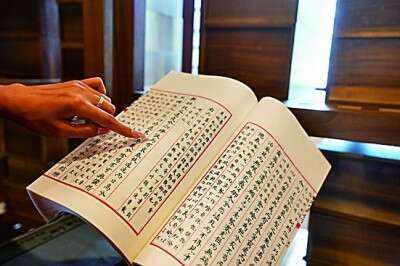

扬州文汇阁,工作人员在展示《四库全书》。新华社发

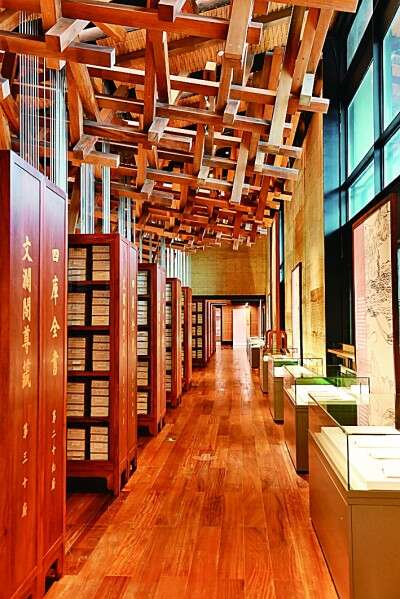

中国国家版本馆杭州分馆展示的文澜阁《四库全书》。新华社发

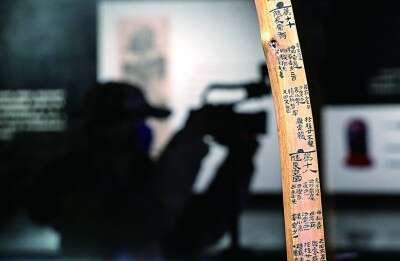

参观者在拍摄国家典籍博物馆展出的简牍。新华社发

编者按

编修典籍,是国运昌盛、物阜民丰的一大标志,也是赓续文脉、推动文化进步的重要途径。6月1日,习近平总书记考察中国国家版本馆中央总馆时强调:“盛世修文,我们这个时代,国家繁荣、社会平安稳定,有传承民族文化的意愿和能力,要把这件大事办好。”

为了收集、保护、编修并研究浩如烟海的典籍资料,许多学者、编辑、出版人夜以继日、孜孜求索,伴青灯黄卷,守墨韵书香,甘于倾注十年、数十年乃至毕生心血铸就文化丰碑,传承民族智慧。今天,让我们走近这些修典人,阅读书页背后的动人故事。

甲骨一片文脉长

讲述人:清华大学出土文献研究与保护中心教授 黄天树

《甲骨文摹本大系》是我和团队历经十年完成的一部著作,回想过往岁月,依旧感慨万分。要问为何编这样一部“大系”,还要从我求学、治学的经历讲起。

1985年9月,我考入北京大学读博士,师从裘锡圭先生。入学后,我住在燕南园南面的29号楼318室。那一年,裘先生刚满50岁,大概是中文系最年轻的博士生导师,对甲骨学有精深的研究。我对这门学科也有浓厚兴趣,一开学,便把博士学位论文题目定为《殷墟卜辞的分类与断代》,他欣然应允,建议采用“先分类后断代”的新方法进行研究。

当时,最便捷的分类办法就是复印一部或购买两部《甲骨文合集》(《甲骨文合集》是双面影印的),然后把里面的甲骨拓本一片一片地剪下来,根据字体特征进行分类。但是,当年我承担不起这些费用,只能用透明的薄纸蒙在甲骨拓本上描摹,用摹本进行字体分类。这种经历让我既搜集了第一手甲骨资料,又掌握了阅读甲骨文原始资料的能力。这或可视为我编纂“大系”的一种缘起。

目前,全世界收藏的有字甲骨是16万多片,若每片以10字计算,总字数已超过160万字。但是,甲骨文要作为史料来运用,前提是要确定其时代,否则便是一堆断烂朝报,缺少科学价值。

所以,我们打算按照新的理论和方法研究、整理甲骨文资料,把原本庞杂无序的有字甲骨整理成井井有条的史料,这对于后人治学、研究的意义是不言而喻的。

编纂“大系”可谓事无巨细,我和团队点滴摸索、反复研究、屡次修正,终于使其面世。总体来说,其过程大致有选择佳拓、剔除伪片、删除重片、缀合残片、分类断代、制作摹本、撰写释文、编制索引。

以制作摹本这个环节为例。凡是2014年以前出版的8万多片有字甲骨,不论碎片大小和字数多少,“大系”全部收录。对于缀合而言,无论大小,都是有价值的,有时只要缺少了一小片,就无法复原甲骨全貌。为了更准确地描摹文字,我们不仅要关注甲骨刻辞,还要关注文字所依附的甲骨材料及其形态。

甲骨文刻在龟甲和兽骨上,载体不同,直接影响它的缀合、临摹效果。所以,团队中很多人都养了乌龟,观察龟壳的齿纹、盾纹、边缘等。只有了然于心,遇到一些甲骨碎片时,才能根据纹路精准判断它在完整甲骨上的部位,否则只要一小片放颠倒了,就会直接影响文字鉴别的准确性。

十多年来,团队成员都秉持着匠心对待这份事业,周六日加班、工作日熬夜、费尽周折查找资料的事情常有。几乎每一个摹片都经过了反复推敲、修正,有时几百片已摹好,但经审核发现一些欠妥之处,便又推倒重来。类似的例子不胜枚举。

如今的甲骨学,已经是一门世界性的学问。历史上,埃及古文字、两河流域楔形文字都中断、消失了,只有汉字经过不断演变延续至今,甲骨文成为中华文化赓续相传的重要载体。但甲骨的出土之日,也是它损坏的开始。作为一名甲骨学者,有责任把它著录、保存下来,这是甲骨学代有传承的基础。当下,甲骨学不再是冷门绝学,而是一门“朝阳学科”,希望后继学者秉持一份初心,常怀一份匠心,把这门学问发扬光大。

丹青千古留芳华

讲述人:浙江大学出版社艺术分社总编 葛玉丹

“盛世修典—‘中国历代绘画大系’先秦汉唐、宋、元画特展”在浙江美术馆展出。王锦超摄/光明图片

今年年初,我带着家人来到中国国家博物馆“盛世修典——‘中国历代绘画大系’成果展”展厅,亲眼看到了自己参与出版的图书集体亮相,深感光荣与自豪。

还记得2014年2月,我被安排至总编办担任主任一职,第一项任务便是协助总编辑完成“大系”中《元画全集》的结项验收工作,这是我接触“大系”的开始。当项目启动第三轮全世界范围内采集高精度图像资源的任务后,编纂出版工作的难度也越来越凸显。我被紧急征召入组,正式参与“大系”的编辑出版工作。

这时,“大系”计划内的出版规模扩充至220余册,入编的历代绘画作品扩大至12000余件(套)。为了更好呈现艺术史的发展脉络,并为艺术史研究提供更为完备的图像文献,我们在梳理文献、搜集数据、准备扩编的同时,还对这一阶段的《明画全集》《清画全集》编纂体例作了重大调整。

说实话,这给编纂出版工作带来了不少困难。比如,概述和作品说明增加了,意味着撰稿人员要从上百位增加至五百余位,工作量也随之增加。题跋、印章释文的增补,对工作人员的专业性也提出了更高要求。参考文献同步增加,前期核对与梳理工作极其耗时耗力。

另外,由于按画家分卷分册,所以只要付印文件还没有上机,一旦发现哪里还有本卷画家的重要作品,就得随时补录。而这一补录,可能牵一发而动全身。比如,《明画全集》沈周卷临近付印时,项目组得知原为翁同龢旧藏的沈氏《临戴进谢安东山图》由其后人捐赠给了上海博物馆。于是,我们第一时间联系馆方,在各方全力支持下紧急补拍,并同步制作版权信息、撰写说明。这样,该卷所涉图序及相应版式全部重新调整,审校流程重新增补,定稿文件全部推倒重来。

为确保编纂质量,我们采取了一系列应对措施。

严标准。要求每一册图书的编校差错率控制在小于万分之零点二五。制定了一套标准工作流程,建立起资源共享平台,确保每道工序有章可循。

强队伍。除了利用浙江大学学术优势组建一支强有力的编审校队伍外,还寻求外力支援,邀请全国印鉴、古文字研究、古籍出版等领域专家充实外审队伍。

习近平总书记对“中国历代绘画大系”全程支持、念兹在兹,始终激励着我们。数年里,大家面对复杂繁重的工作,全都坐稳“冷板凳”,坚持高效的工作节奏。特别是在新冠疫情期间,我们克服了重重困难,保障整体进度正常运行。如今回首,觉得加入“大系”团队是一件无比有价值、有意义的事。愿丹青千古,文脉长存。

影印存真故纸新

讲述人:甘肃省图书馆文溯阁《四库全书》藏书馆馆员 王江东

5月15日,文溯阁《四库全书》原大原样影印精选版《文溯阁四库全书影印精选》在甘肃兰州市首次出版面世。这是文溯阁《四库全书》自2021年启动数字化影印出版工作以来一项最重要的成果。清点、整理、移交、扫描、校对、出版……每一道程序都倾注了大家的心血与热情。

在这之前,甘肃省图书馆所藏文溯阁《四库全书》是现存四阁中最后一部未数字化和影印出版的《四库全书》。为了让书写在古籍里的文字活起来,图书馆经过长期缜密的筹划论证后,于2021年启动了文溯阁《四库全书》的数字化影印出版工作。

我作为其中一员,主要负责全书的清点、移交工作,恒温恒湿的古籍书库是我的工作主阵地。在这里,6144函、36315册书籍分装在1128个特制的香樟木书柜里,等待我们目睹真颜。

每天清晨开始工作,我们会穿上工作服,戴上口罩、配上手套和鞋套,将函盒从书柜里取出,放在工作台上打开、清点、登记,再放入柜中存好。清点,并不是简单地清点数量,而是要将每一函、每一册书的资料录入登记表里;每一函的函盒、夹板、束带、铜扣的存缺程度,每一册古籍的题名、卷数、页数,以及有无破损、污迹或霉斑等情况,都要一一记录在案。工作内容看似机械枯燥,但一想到可以欣赏到皇家钞本的楷体书法、古代名人手绘图谱,感受先贤对文化的追求与造诣,就觉得是一件十分有价值的事情。

古籍整理要有足够的耐心与细心。因为,前人整理中很可能存在谬误,发现并校正它们是我们必须承担的责任。编辑出版好这部典籍,为今人提供最真实原始的材料,是编者的使命,更是对历史的敬意。

《四库全书》共有七部,至今留存的只有三部半。古籍坎坷曲折的历史命运昭示我们,只有国家强盛,才有文运昌明。古籍版本目录学家顾廷龙曾说过,整理古籍是“专为前贤形役,不为个人张本”的事业。作为新时代的护书人,我们有义务把历史文脉更好地传承下去。

数字出版传古韵

讲述人:河南大学出版社原编审 袁喜生

2006年5月,我受马小泉社长委托,协助他组织《中华大典·农业典》的编纂出版工作。直至2016年底全书定稿,前后10年,我参与了申请项目、组织团队、制订方案、研发数字化工作平台、建立基本文献数据库、审稿定稿等全过程。整个工作千头万绪,但我觉得最值得总结的就是对新型类书数字化编纂出版新途径的探索。

在《中华大典》24个典中,《农业典》是最早提出数字化出版思路,也是大典工作委员会确定的唯一数字化出版试点单位。之所以选择数字化道路,除了受出版业发展大趋势影响外,还有出于对实际情况的考虑。

《中华大典》是对中国古代典籍的一项全面、系统、深度整理工程。我国历来是一个农业大国,有关农业的文献资料十分丰富,其来源遍及经、史、子、集,其内容涉及社会生活方方面面,远非现代以农业经济和农业技术为主的学科分类所能涵盖,因此其取材对象远远大于其他各典。

河南大学出版社是在2006年大典二次启动时才接受《农业典》编纂出版任务的,比作为全典试点最早启动的要晚近20年,比首批启动的也晚了10余年。按当时规定的完成期限,时间非常紧迫。当此情况,出版社和编委会不约而同地想到了借助先进科学技术。经过反复论证后,我们正式向大典办提出数字化编纂出版报告,并得到支持。在2006年12月中华大典工作会议上,《农业典》被确定为中华大典数字化编纂出版试点。

用最先进的现代科技处理最传统的古代典籍,实践起来并非易事。开始,我们想借用现成的数字化平台开展工作,但先后选了两家,都因种种原因未能进行下去。直到2010年,我们决定根据编纂出版《农业典》的需要,自主研发数字化工作平台。河南大学历史文化学院刘坤太教授既熟悉古代典籍,又是国内较早尝试用电子技术处理古代文献的学者,我们请他担任工作平台的总设计师。刘教授又请计算机与信息学院李玉玲副教授为技术负责人,组成团队。团队与我社有关人员紧密配合、反复实验,成功研发出具有数据录入、存储、检索、分类、校勘、排版等功能的《中华大典·农业典》专用古籍整理平台。平台建成后,编纂出版工作如虎添翼,终于在2018年如期完成任务。

任继愈先生曾担任大典总主编,对数字化出版试点《农业典》寄予厚望,他说:“《农业典》的试点工作如果成功,其意义将远不止于《中华大典》本身,它对于今后我国整个古典文献的整理出版工作,将会产生深远的影响。”在先生逝世多年后,全书终于出齐了,《农业典》也正如他所期待的那样,为系统整理我国古籍开辟了一条新路。