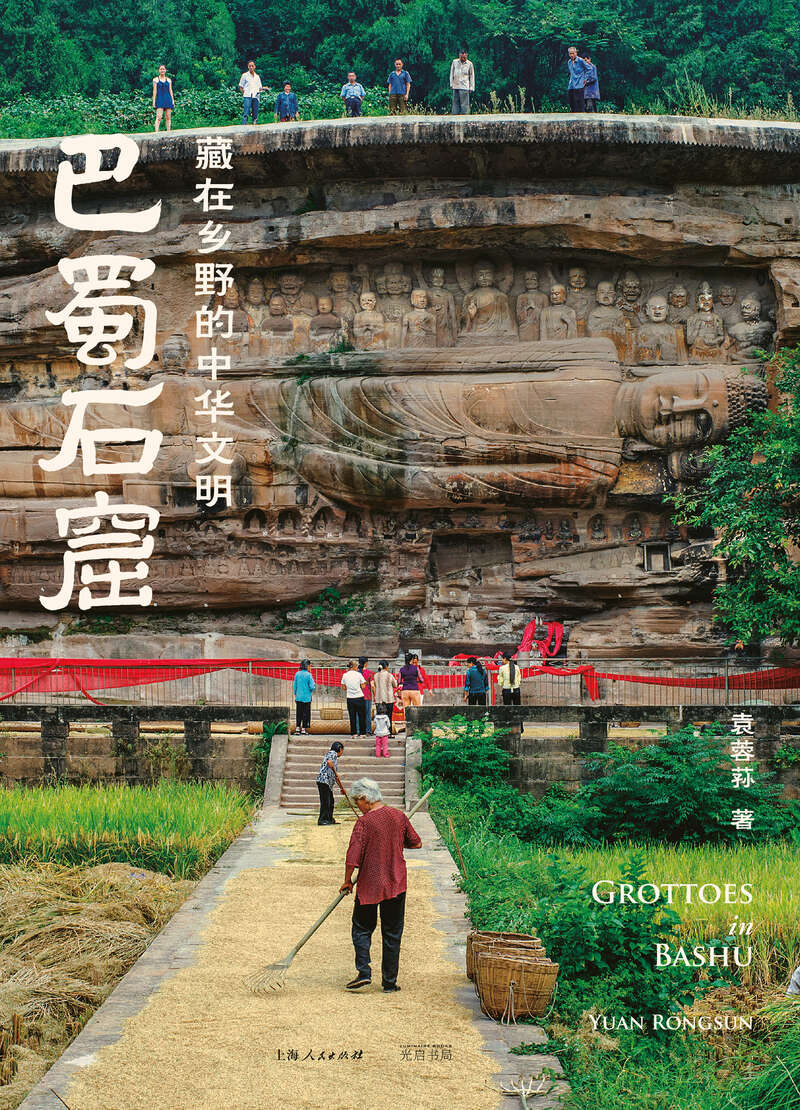

巴蜀石窟造像:独具魅力的地方就是人间烟火气

——《巴蜀石窟:藏在乡野的中华文明》前言

说起石窟造像,人们大多知道敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟,通常想不到巴蜀之地竟然还有星罗棋布的石窟“养在深闺人未识”。其实,石窟造像有规模地传入巴蜀,始于南北朝,兴盛于唐宋,从北魏至明清从未间断过,1400多年的历史脉络非常清晰。巴蜀的造像既体现出与北方中原一脉相承的风格,又形成独具一格的地域特色,是汲取、融汇外来文化的典范之作。

巴蜀石窟造像是巴蜀大地孕育的又一处中华文明

石窟造像产生于公元1世纪的古印度。在此之前,佛教诞生后的数百年间,佛的形象皆以足印、菩提树、佛塔象征。由犍陀罗地区兴起佛教造像后,佛像崇拜渐成风气,佛教徒在洞中雕凿佛像佛塔、描绘壁画供禅定观想,石窟逐渐演变出以像教化的功效,构成壮观的建筑、雕刻、壁画综合体。

汉代以降,佛教石窟沿着丝绸之路,伴随着往来不绝的商贾驼铃声传入中国。彼时,融汇古希腊罗马、中亚草原、南亚印度等各种文明的佛教文化,由古西域经河西走廊到中原大地的漫漫东传长路中,不断融合中原文化与儒道思想,逐渐中国化、世俗化,与此同时,石窟造像通过汲取中国传统雕塑、绘画与建筑艺术的精华,成为中国古代艺术中的瑰宝。

唐代北方战乱,中断了石窟造像的蓬勃发展,中原大地结束了大规模的开凿造像。柳暗花明中,唐玄宗、僖宗二帝分别在安史之乱和黄巢起义之后,进入安稳富裕的蜀地避难,石窟艺术的火种也随着接踵而至的达官显贵、文人雅士和工匠艺人传入巴蜀。他们既带来京城长安的粉本窟样,又怀有祈求国泰民安、尽快平叛返回家园而开凿石窟的愿望。

于是,上行下效,巴蜀各地的石窟开凿就此遍地开花,由广元、巴中、梓潼、绵阳到邛崃、蒲江、丹棱、夹江、乐山,再从资中、内江、安岳至大足、潼南⋯⋯历经唐宋元明清不同时期,巴蜀石窟延续发展、发扬光大,如今在全国整个石窟造像群中占据显著地位,堪称当之无愧的国之宝藏。

根据2020年国家文物局组织的全国石窟寺专项调查,全国共有石窟寺2155处,摩崖造像3831处,共计5986处石窟造像文物。其中四川和重庆共有2850处,接近全国数量的一半,四川省共2134处,数量位居全国第一,两处世界文化遗产乐山大佛和大足石刻更是远近闻名。

如果说中国石窟造像规模宏大,集宗教、建筑、雕塑、服饰、书法等文化艺术于一体,充分体现了中华民族的审美追求、价值理念、文化精神,是古代跨文明交流的实物见证,那么,巴蜀石窟造像就是巴蜀大地孕育的又一处中华文明,犹如中国石窟这部华章的下半阕,其保护利用对于传承发展中华优秀传统文化、促进“一带一路”沿线文明交流互鉴都极具意义。

追溯巴蜀石窟的发展,首先得益于历史悠久的古蜀文明,有5000多年历史的巴蜀文化,在中华文明史中具有重要地位。巴蜀位于中国西南,以今四川、重庆地区为腹心地带,自古以金牛道、米仓道和长江水路为主要路径,联系北方中原与长江中下游地区。早在先秦时期,这里的巴人和蜀人就创建了巴国和蜀国,后来为巴郡与蜀郡。

金沙遗址和三星堆遗址出土的古蜀青铜铸像与面具,渠县、雅安等地屹立至今的地表建筑汉代石阙,巴蜀各地出土的汉代画像砖、汉代陶俑等,均可见巴蜀地区悠久的雕塑历史,其雕刻造像已达到相当高的艺术水准。

佛教在巴蜀的生根发芽,为石窟开凿提供了深厚的文化土壤。佛陀形象最早在巴蜀出现,是在汉代崖墓及与神仙思想有关的青铜摇钱树上,如四川乐山东汉麻浩崖墓的门楣上,有一尊头有背光、结跏趺坐的佛像;四川绵阳、重庆忠县出土的汉代和三国蜀汉青铜摇钱树上,每节树干上都铸有坐佛。

古代巴蜀的中心成都,在南朝时代即为中国佛教文化中心之一,是僧人进入巴蜀弘法的首选目的地,成都的万佛寺、西安路、商业街就出土了大量南朝佛教石刻造像。在唐代入蜀的大德高僧中,也包括来到成都大慈寺的玄奘法师,时年23岁的玄奘在此受戒不久便讲经说法,博学广闻后有感于国内佛学经典不足,几年后便发愿西行求法,北上西去踏上取经之路。

当时,始于魏晋的成都大慈寺占地千亩,有僧人五万之众,唐玄宗赐匾“敕建大圣慈寺”。大慈寺佛教壁画之盛,可谓称冠全国,如宋代李之纯《大圣慈寺画记》载:“举天下言唐画者,莫如成都之多;就成都较之,莫如大圣慈寺之盛。”佛道画像须有经典为据、师承模本,大慈寺的大批名家画作,其后自然成为巴蜀各地壁画、石窟造像雕刻的摹本。

本土道教文化也为巴蜀石窟提供了独特的源泉。蜀地是道教发源地,道教倡导“道本无形”理念,受外来佛教造像的影响,道士们禁不住也仿效佛教的开凿形式开窟造像。之后的佛教、道教石窟和摩崖造像,受其哲学和教义思想影响,技艺汲取古铜器、古石雕等巴蜀文化养分,并融入儒家文化,逐渐具有明显的地域文化风格与特点,佛道同龛甚至儒释道三教合一窟的造像在巴蜀屡见不鲜。

巴蜀石窟的开凿选址也体现出巴蜀依山傍水的地理特征

富庶的巴蜀之地具有开凿造像得天独厚的条件。开窟造像耗资巨大,开凿一窟造像,需有十几年甚至几十年的钱粮支撑才能完成。而都江堰水利工程的建成,使川西地区的农业经济发展实现了巨大飞跃,还带来了手工业的繁荣,四川盆地成为“天府之国”。

唐代有“扬一益二”之说,李白有诗云“濯锦清江万里流,云帆龙舸下扬州”,即赞长江龙头与龙尾的成都与扬州两大都会。正因如此,石窟造像在天府之国广为出现,就不足为奇了。

在中华大地一脉相承的石窟传播路线上,巴蜀石窟自成一体,大多是浅龛与摩崖造像,已无中原石窟那样的皇家风范。这是因为,早期具有修行与礼佛双重功能的石窟寺已退化,既没必要也无皇室巨资来资助开凿大型石窟,巴蜀大地捐资开窟的供养人不再是僧人、官吏,更多是普通百姓。

钱多开大窟,钱少就凿小龛,多者如蜂房密而不乱,如广元千佛崖造像区长417米,最高达40米,重叠13层之多,大小间杂却无庞杂之感。信众以开窟凿像为功德,纷纷捐资甚至割田舍地,在房前屋后、田间地头,结社集资开凿大大小小的造像,寄托他们心中的美好愿景。随情随性、因地制宜,巴蜀百姓务实、虔诚的做法,造就了丰富多彩的巴蜀石窟。

巴蜀石窟的开凿选址也体现出巴蜀依山傍水的地理特征。大江大河交通便利,有许多造像就开凿在嘉陵江、岷江、沱江等江河流域。江河古道附近易于雕刻的山岩多有造像,依傍若即若离的城镇,源源不断地提供香客和寺观补给,而山野之隐,又营造了绝佳的礼佛修行环境。虽然也有自然风化和一些人为损毁,但蜀道之难使巴蜀天远地偏,相对战乱较少,石窟造像与传统农耕文化最终得以相融幸存。

巴蜀石窟造像独具魅力的地方就是人间烟火气。石窟文化融入巴蜀社会生活,佛即众生,道法自然,百姓生活依赖于民间传统信仰习惯的支撑。这里很多乡土民俗的祈福节庆活动,都与周边石窟造像有诸多关联。

巴蜀地区两百多个县,几乎每个县都有大小不等的石窟及摩崖造像。佛道文化浸润巴山蜀水,石窟造像与乡民相伴相生,护佑芸芸众生耕耘与辛劳、欢喜和忧愁。世代生活在石窟造像周边的村民自觉爱护,虔诚地供奉、顶礼,以此获得精神上的慰藉,村舍路边的摩崖造像如同一窟一龛的宣传画,与村民日常的生活劳作延续千百年,动态的生活与静态的造像,构成一幅幅平常质朴的风俗画,更具烟火之气。

正是这些充满烟火气和温度的石窟造像,深深地吸引了我,我十多年来系统地拍摄中国石窟造像,就是由寻访巴蜀各地山野中的摩崖石窟开始的。寂静荒凉的枯藤老树边,谁能想到山野中唐风宋韵的石窟造像,会在此历经风霜一望千年?时光静静流淌,除了世居附近的个别村民,没有人知道这些造像的存在,荒野中的宝藏仍等待着人们去揭开她神秘的面纱⋯⋯草生树长,时光留痕,感念物是人非的变迁,关注千年石窟的当下,很多地方我会隔几年去一次,记录见证那千年的瞬间。

巴蜀各地乡村石窟造像的身边还有500多名默默无闻的文管员

在十余载的跋涉行走、寻访和拍摄过程中,我耳濡目染巴蜀石窟独具魅力的艺术、历史、人文价值,既感到遗憾,又有不少欣慰。遗憾的是,在我造访的许多石窟中,造像能完整保存的少之又少,大部分都遭受了不同程度的损坏。究其原因,既有天灾,有长期风吹雨淋带来的自然侵蚀,也有人为的破坏、猖狂的盗窃。

欣慰的是,石窟造像的身边还有一群默默无闻的守护人,那就是巴蜀各地乡村的500多名文管员。翻山越岭地行走,我的寻访对象也不仅仅是古代石窟造像,还包括这些可敬的文管员。

山中的石窟造像大多远离乡镇,由于古道废弃,许多地方至今不通公路,只有羊肠小道蜿蜒于田间地头或山野峭壁。同时许多民间石窟文物保护级别不够,地方文管部门人手经费紧缺,无法提供专门专业的保护,这种情况也给盗窃分子可乘之机,他们受利益驱使就铤而走险,曾经猖狂时,甚至半夜把石窟附近的农户反锁在家里,公然盗窃文物造像。

早期地方文管部门一度发动关心文物的当地村民百姓兼任文管员,往往是义务性质,或提供微薄酬劳,后来发展为聘请当地村民担任专职文管员,领取财政补贴,这不失为因地制宜的办法。

走得多了,我对文管员才有了深入了解。有他们默默无闻的坚守,荒山野岭中的文物造像才能幸存,他们付出了太多太多。有许多记忆难以忘怀,一幕幕的景象时常想起,那些警惕又和善的眼神时常浮现在我的眼前。空谷大山中一个个淳朴的石窟守护者,虽然收入微薄却肩负责任,犹如一尊尊文物守护神。

他们孤独寂寞地在山里静静守护着文物造像,怀着朴素的感情,几十年如一日尽心尽力。在他们中间,全家齐力、父子相传、夫妇齐心、兄弟相托守文物的故事不胜枚举,令人无比感动。

在城市化进程中,农村的青壮年大多进城务工,迁往城镇生活,守护石窟造像的重任,必然就落在山村中那些老人的肩上。漫长的时光里,一个人,一只狗,梵影青灯,成为他们几十年守护文物的日常生活。他们的生活际遇、他们的酸甜苦辣,就跟野外的文物造像一样,时常令我牵挂。

即便渐渐有了现代化的监控手段,石窟造像文物——尤其是大量保护级别在省级以下的,依然离不开沿袭传统方式、在现场日夜守护的文管员。我也常常在想,在这些老当益壮的文管员离开后,还能有人在大山中寂寞坚守散落山野的文物造像吗?

十余载光阴,我见证了文物造像从山野荒谷进入围墙庙堂,文物保护级别越来越高,前往一处处文物点的坑洼土路变成了如今平整的“村村通”水泥路,文管员的工资待遇、工作条件也有了逐步的改善。

但石窟千年、人生有涯,千百年的岁月侵蚀仍是石窟造像保护面临的最大挑战。野外的文化遗迹保护是一个世界性难题,物理性的风化剥蚀在所难免,甚至渐渐灰飞烟灭,保护只能在一定程度上尽量延缓自然毁灭时间。

在采用现代科学的手段保护造像文物时,不改变地域自然环境、最大限度保留历史文化信息,我以为是最好的结果。历史文物终究要在孕育它的自然与人文环境当中,才会焕发出最耀眼的光芒。石窟终究都会有风化入灭的时候,我们的后人,不只是想看标本式的石窟造像图片,或者去看博物馆射灯下那些冷冰冰的幸存造像,他们一定还想了解石窟文化得以延续千百年的文化土壤。

这些年的行走路上,寻访巴蜀各地遗落深山、满是苔痕的造像,时常涌现文管员朴实又写满沧桑的一张张脸庞,也不经意留存了乡土社会发展剧变的缩影,就希望有朝一日把充满烟火气的巴蜀石窟、寂静山野中的守护者介绍给大众。

出版社确定选题后,这两年来,我又专程重访了许多石窟造像点,探访石窟造像的变化,探望文管员生活的近况。巴蜀各地石窟造像有传奇故事的地方很多,以一本书的篇幅实在难以囊括,只好忍痛割爱,大致按照传播路径的重要节点来选择,分为古蜀道、嘉陵江水系、川西坝子、成渝古道几个区域,对安岳石窟、大足石刻这两处重要的代表则各自专辟一章,期望能够提供反映巴蜀石窟全貌的样本。

往往这样的地方,我通常会过几年甚至连年前往,自然也很熟悉了解当地,与文管员结下深厚的情谊。在具体篇章里,除了描述石窟造像本身,我会介绍石窟所在地的历史地理——便于读者了解滋养巴蜀石窟的土壤,我会记述石窟周边的人以及他们的酸甜苦辣、石窟造像文物的保护,期望以自己的经历为线索,带出巴蜀石窟的基本知识和感人故事,有些故事过去只在当地口耳相传,它们值得被记录下来,让更多人知道和分享。

巴蜀石窟乃至整个中国石窟的保护、研究和存续即将迎来崭新的一页

如今,巴蜀地区的石窟和摩崖造像保护体系已成规模,四川地区2134处文物点中,有国保单位33处、省级文保单位111处、市州级文保单位116处、区县级文保单位233处;重庆地区716处文物点中,有国保单位6处、市级文保单位22处、区县级文保单位167处。

为了更好地保护和传承石窟造像遗产,近年来川渝两地已展开川渝石窟寺国家遗址公园建设,进行石窟造像保护利用全方位合作,在旅游开发、法规制定、文物抢救、考古研究等方面采取了一系列措施。

对安岳、大足两处最受关注的石窟造像,近年已投入数千万元资金,开展一系列抢救保护工程。四川省文物考古研究院也增挂“四川石窟寺保护研究院”的牌子,以增加全省石窟造像考古保护、研究利用的职责。安岳县文物局也更名为安岳石窟研究院,并升格为四川省首个副县级石窟研究院,乐山大佛石窟研究院、巴中南龛石窟研究院、广元石窟研究院等保护研究机构也相继挂牌。

欣喜的是,就在我酝酿筹备书稿期间,2020年,国务院办公厅印发《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》,明确了石窟寺保护利用的十项任务;2021年,国家文物局印发《“十四五”石窟寺保护利用专项规划》,提出实施“石窟中国”保护工程,尤其提到以川渝等地区为重点,开展中小石窟寺抢救性保护。我深信,巴蜀石窟乃至整个中国石窟的保护、研究和存续,即将迎来崭新的一页。

(作者系中国摄影家协会、四川省美术家协会会员,成都市摄影艺术家协会副主席,出版有《佛窟中国》《空谷妙相——时光里的中国佛窟》《空山——静寂中的巴蜀佛窟》等图书画册。本文经授权摘编自其新书《巴蜀石窟:藏在乡野的中华文明》前言,大标题及文中小标题均系编者所加)