发际线岌岌可危的大学生们

都说:“秃头的都是强者”。

大学校园中放眼望去,不少小伙伴的发际线开始日益增高,隐隐有退潮之势。

据传,即便是恺撒大帝也曾为此心焦,每每都窘迫地把后脑勺所剩不多的几根头发努力梳到额前,保持一点君主的体面。一代帝王都为自己的一头秀发操碎了心,更何况作为普普通通大学生的我们。

不久前中国青年网对全国643所高校大学生就脱发相关问题进行问卷调查,结果:超5成大学生有脱发困扰,超7成学生处于轻微脱发状态,他们一半以上曾寻找各种防脱措施,7成以上的学生认为脱发会让心情变差。

这届年轻人苦脱发久矣。曾有网友调侃,“90后没脱贫先脱发”,就挺秃然的。

为什么我们的秀发要狠心离去?

除去先天的原因,便要从我们的日常生活说起了......

秀发杀手之“熬夜”

大学人大学魂,大学都是熬夜人。谁还没见过凌晨四点的天津市?

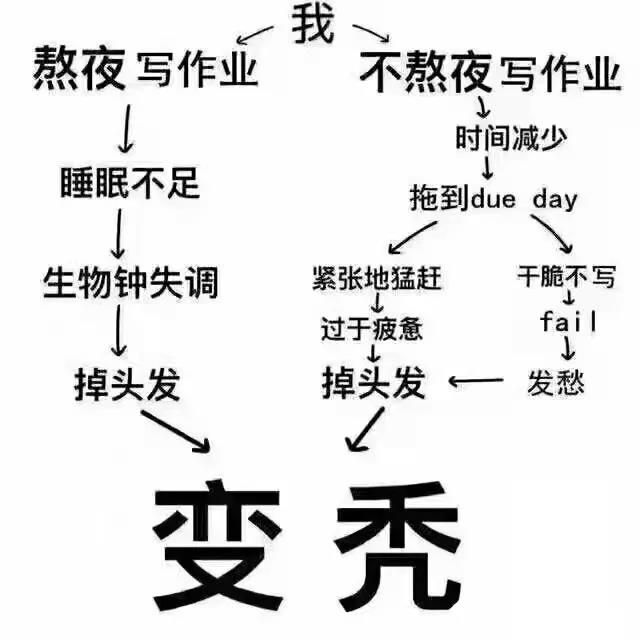

作为大学的“必修课”,谁上个大学还没熬过夜呢?大家熬夜的理由不尽相同——有的是在网上和网友激情对抗,有的是在给心仪的偶像投票打榜,还有的面对海量ddl(提交截止日期)试图创造奇迹。

不约而同地,大家都选择通过熬夜来压榨时间。被压榨的时间用透支身体作补充,透支的身体用脱发来提出抗议。

秀发杀手之“洗剪吹”

高中为了统一管理,有一些成为共识的规定,其中对于头发长短的要求可谓深入人心。“前不过眉,两侧漏耳,男生后要齐领,女生后不过肩”。

到了大学,没了那么多条条框框束缚,是时候张扬个性了。洗剪吹全套安排上。今天先小试一个拇指卷,明天来个锡纸烫,后天整个大波浪。一头秀发在拉直烫卷染色中逐渐失去光泽。频繁的烫染让我们的形象个性尽显。

但代价是什么呢?

挠一挠头,手中又多了几缕秀发。看来,“所有的馈赠早已暗中明码标价”。

秀发杀手之“失眠”

上学了就是学业压力,毕了业是就业压力,就了业是裁员压力。

如今,视频播放器通常都设有2倍速、4倍速的选项。我们习惯了加速的视频,不知不觉也习惯了加速的生活。虚拟的网络世界和繁杂的电子产品加速了我们获取信息的过程。生活和学习如陀螺高速旋转,我们用名为压力的鞭子大力抽打,于是各种劳损也闻风而来。

保温杯里泡枸杞从玩笑变成常态,早早就开始养生的我们希望自己能更加健康,能在各种压力下能安然入睡。毕竟每一个失眠的夜晚,总要赔上那么几缕秀发。

看着镜中似乎越来越高的发际线,是时候为了一头秀发而战了!早睡早起自然不必多说,常见的还有各种能促进一头乌黑的头发长成的食谱,减少烫染的次数似乎也是一个不错的选择。

但面对学习和生活中的压力,我们要怎样排解呢?

调侃脱发的背后,是越来越重的焦虑。脱发,在交流中反复提及,逐渐成为生活压力的一个具象表现,仿佛人人都有的通病。脱发相比过去是否变得更加严重,难以科学地考证,但其作为一种标志,作为我们释放压力的一种自嘲方式。大学生脱发焦虑的存在,至少说明了高中班主任安慰高三学子的那句“考上大学就轻松了”并非现实。

当我们谈论脱发的时候,不过是在谈论负重的人生。

曹雪芹在《红楼梦》中曾说“成人不自在,自在不成人”。成年人的世界,大概不存在毫无保留的放松。大家都是一边发际线迎风嗖嗖凉,一边加班加点努力拼。

每一个阶段,压力都有自己的形式。从孩童到青年、从家庭到学校,似乎并没有一处是可以彻底放飞的。因此,“脱发”大抵会持续活跃网络,成为人们所共鸣的,半忧愁半自嘲的话题。

其实仔细想想,秃头也没有什么大不了。查一查资料,似乎还有不少好处:

发量较多的人,每连续工作1小时,头顶温度就会上升0.5度,工作时间一长,就会头脑发热,思路不清。那头发少的人就没有这个烦恼。都说聪明的脑袋不长毛,不是完全没有道理的。

达尔文

莎士比亚

在《圣经》里,没有毛发的人是天选之人,地位很高。比如上帝就宠爱没有毛发的雅各,雅各非法抢了哥哥以扫的继承权,上帝也没有惩罚他。而以扫就是个浑身毛发浓密的人。

日本《科学朝日》杂志报道,男性在胎胚时期就有大量雄性激素分泌出现,雄性激素能促进右半脑的发育,而右半脑主司图像、几何等空间识别的形象思维。空间识别能力与数学才能甚为密切,因此,那些容易脱发和秃顶者,数学等方面的才能远远高于一般男性。

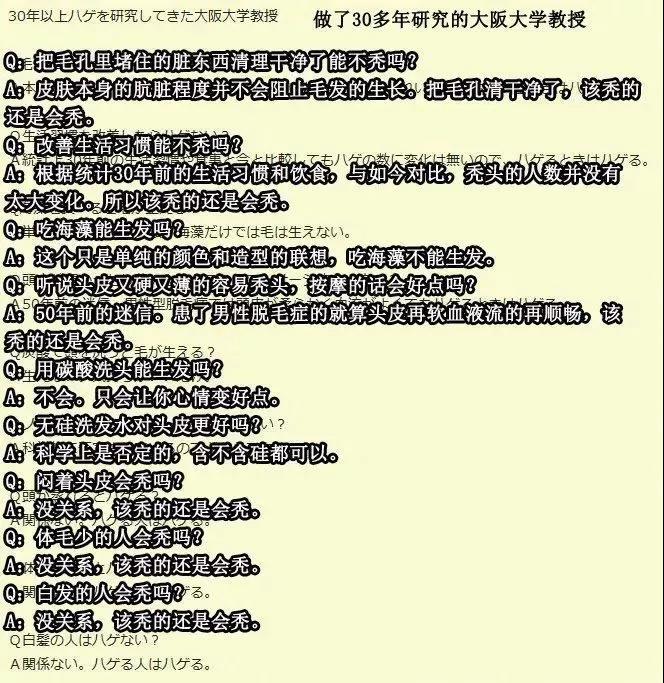

当然,还有一位号称“日本脱发研究第一人”的板见智医生受邀参加NHK的放送节目,用长达30多年的研究成果为大家解答了脱发疑问。

由图可以看出,他的结论是:“该秃的还是会秃,不要在纠结了。”

写作“脱发”读作“压力”,既然该秃的总会秃,不秃的迟早要秃——为什么还要纠结于此呢?

让我们乐观的面对脱发、面对生活、面对压力吧!适当的放过自己,高质量地度过每一天!