在江南水师学堂,青年鲁迅看到了什么

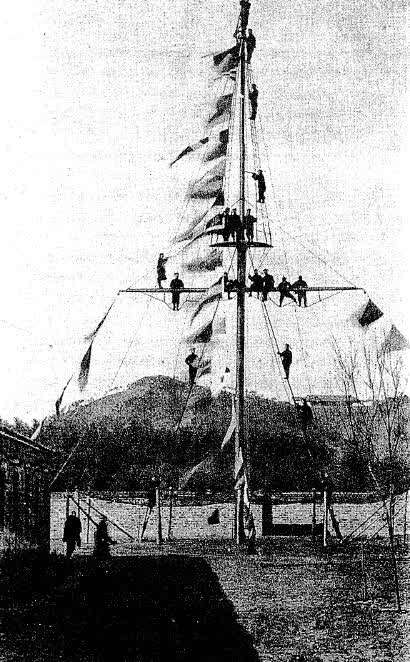

江南水师学堂里“可爱的桅杆”。均 资料图片

江南水师学堂里“可爱的桅杆”。均 资料图片

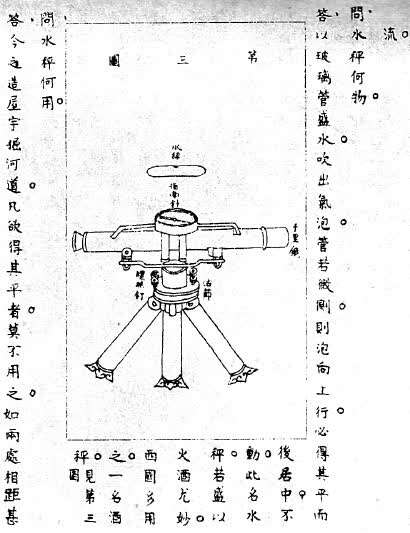

鲁迅抄写的《水学入门》讲义。

鲁迅抄写的《水学入门》讲义。

2021年9月25日,是鲁迅诞辰140周年。1898年5月7日,17岁的鲁迅第一次离乡远行,投奔在江南水师学堂担任管堂监督的叔祖周椒生,开始了5年的南京岁月。为避时人的世俗眼光,鲁迅将本名周樟寿改为周树人。

近看狮子山,远眺莫愁湖

江南水师学堂为何选址在南京,而不是更靠海的上海?

1892年的《格致汇编》上是这样解释的:“江宁为南洋适中之地,制宪近在咫尺,易于督办责成。又地处僻静,宜于力读,景无繁华,不致分心。”

江南水师学堂于1890年5月开建堂舍,8月完工,9月正式开办。学堂房屋经过精心设计,公务厅、客厅与学徒住房、饭房、睡房皆照华式,西学堂工艺房、洋教习房则仿西式,“甚整齐,亦极雅观”。标志性建筑是一个“烟囱”、一个“高桅”,恰好为管轮、驾驶两堂之代表。

鲁迅回忆那高耸的桅杆时说:可爱的是桅杆……因为它高,乌鸦喜鹊,都只能停在它的半途的木盘上。人如果爬到顶,便可以近看狮子山,远眺莫愁湖……而且不危险,下面张着网,即使跌下来,也不过如一条小鱼落在网子里。

江南水师学堂首任总办是蒋锡彤,会办为沈瑜庆,沈瑜庆即船政大臣沈葆桢之子。翻阅《万国公报》上发布的《江南水师学堂简明章程》等可以得知,江南水师学堂招考,先试以英文、翻译、地理、算学,皆有可观,方能中选。

在上海的景行里,江南水师学堂设有招考学生之处,并发布招生广告。广告云:“每日自九点钟至四点钟止,挨次考试,俟陆续取足后,即带赴金陵肆业,学堂开办在即,远近各生务望速至。”

对一般子弟来说,学堂的吸引力主要来自其优厚的待遇,不仅不收学费,而且吃饭、笔纸等生活费用、日常开销都免费,还按英文程度的不同,每月领有数量不等的赡银。

但是,学堂的先天劣势也很明显。明清时期,除了科举,士人还有几条路可走:其一是塾师;其二是医师,可以号称儒医,比普通的医生要阔气些;其三是学幕,又被称为“师爷”;其四是钱业和典当两种职业。此外,便不是穿长衫的人所能做的了。

鲁迅是这样描述当年情形的:“然而伊哭了,这正是情理中的事,因为那时读书应试是正路,所谓学洋务,社会上便以为是一种走投无路的人,只得将灵魂卖给鬼子,要加倍的奚落而且排斥的,而况伊又看不见自己的儿子了。”母亲之所以哭,一面有对孩子初次离乡远行的不舍,一面是对其子道路选择的忧虑和前途未卜的不安。

“功课麻胡,进步迟缓”

鲁迅是戊戌变法这一年抵达南京、投考江南水师学堂的。江南水师学堂的功课分为“堂课”和“船课”(实习),修业年限长达七年左右,鲁迅进的是管轮班。

学生每天早晨六点钟听吹号起床,过一会儿吹号吃早饭,早饭后至八点上课前是打靶时间,“后来大概是子弹费钱的缘故,改为隔日打一次”。早上的课是八点到十二点,十点时休息十分钟。

早上的课结束后,午饭吹号召集体操,新生只舞弄哑铃,随后改玩那像酒瓶似的木制棍棒,有点本事的人则玩木马、云梯及翻跟斗、竖蜻蜓等把戏,“每星期中爬桅一次,这算是最省事,按着名次两个人一班,爬上爬下,只要五分钟了事,大考时要爬到顶上”。

下午的上课时间是一点半到四点,晚饭前做兵操,虽不是天天有,但一星期总有四次以上。晚饭后时间自由支配,有的做功课,有的看闲书,有的聊天。九点三刻,点名查房。十点,吹就眠号,但“要用功或谈天到十二点、一点都无所不可”。

“总觉得不大合适,可是无法形容出这不合适来。现在是发现了大致相近的字眼了,‘乌烟瘴气’,庶几乎其可也。”这是仅在江南水师学堂待了几个月的鲁迅给出的评价。

“乌烟瘴气”具体指的是什么,或者说鲁迅不久退学的原因是什么?大概有两个因素:一是学堂的思想守旧,二是学生的玩时愒日。

先来看学堂的思想守旧。

1898年,正是年轻的光绪皇帝进行锐意革新的一年,也是新旧两派势力对立、冲突和较量之年。对于这次自上而下推动的变革,留心时事的青年不能不深受影响。但面对学堂的思想压制等状况,学生们无奈感叹:“功课麻胡,进步迟缓。”

思想守旧的叔祖更是对鲁迅直言:“你这孩子有点不对了,拿这篇文章去看去,抄下来去看去。”鲁迅阅读和抄写的这篇文章,应该是《申报》登载的许应骙驳斥康有为的奏折。许应骙在奏折中指斥“当时红人”康有为的“恶品”“恶行”,并请光绪将其罢斥,驱逐回籍。

有意思的是,鲁迅与许应骙家族后来还有更深的联系:他的伴侣许广平的祖父,是曾担任浙江布政使的许应鑅,许应鑅正是许应骙的兄弟。

再来看学生的玩时愒日。

鲁迅抵达南京的前两天,《申报》刊载江南水师学堂学生“大闹学堂”的纪事:水师学堂头、二、三班学生,约共一百二十名,人数既多,良莠不一,其悉心肄业者,固属不少,而荒废工课,借端滋事者,亦复实繁有徒,甚至以口腹之微,恃众滋闹。

鲁迅“总觉得不大合适”,于是选择了逃离。有意思的是,他此后在日本东京也基于类似原因,如傍晚“学跳舞”的留学生将地板踩得“咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱”,而再一次逃离。

“实心求学”的鲁迅遇到那些不求上进、白天到上野公园赏樱、晚上学跳舞的留学生,感觉浑身不自在。当同学告诉他“仙台医学专门学校地处偏僻,无一中国留学生”后,他便决定去仙台。由此,掀开了人生新的一页。

(作者为上海社会科学院文学所研究员)