郑福裕:背影里,藏着一个和核事业共度的春天

记者 | 张志浩

责编 | 韩瑞瑞 戎渐歆

排版 | 梁可薇

1953年初秋,一个面目青涩、有着婴儿肥的十七岁少年背着行李从山东青岛来到清华园,成为了电机系工业企业电气化专业“企八三班”的新生。他叫郑福裕,两年后,他成为清华工物系第一班“物八班”中的一名同学。

2022年春天,早上十点,86岁的郑福裕走出了家门。他住在家属社区东楼,清华园二校门南边的一个僻静角落。小区门口是条笔直的林荫小道,微风穿过郁郁的行道树,吹动老人的白发。沿着这条路,他微弓着背,走过老年活动中心,来到教职工食堂,按惯例提上两个半份的菜和一小碗米饭回家。

今年是他从工程物理系退休的第25年。从第一次踏入清华校门至今,郑福裕已经在园子里度过了69个春夏之交。

家属社区东楼门口郑福裕的背影

张志浩 摄

家属社区东楼

“我从来不坐在食堂里吃饭。”郑福裕说。

相比人声嘈杂的环境,他更喜欢坐在安静自在的家里。佐餐的消遣是听戏,挑一个京剧节目会花上郑福裕几分钟的时间,最后往往还是点开常听的那一出“群英会”。屏幕里的诸葛亮唱完了,郑福裕放下筷子,闭目休息半小时后,走进书房练字。

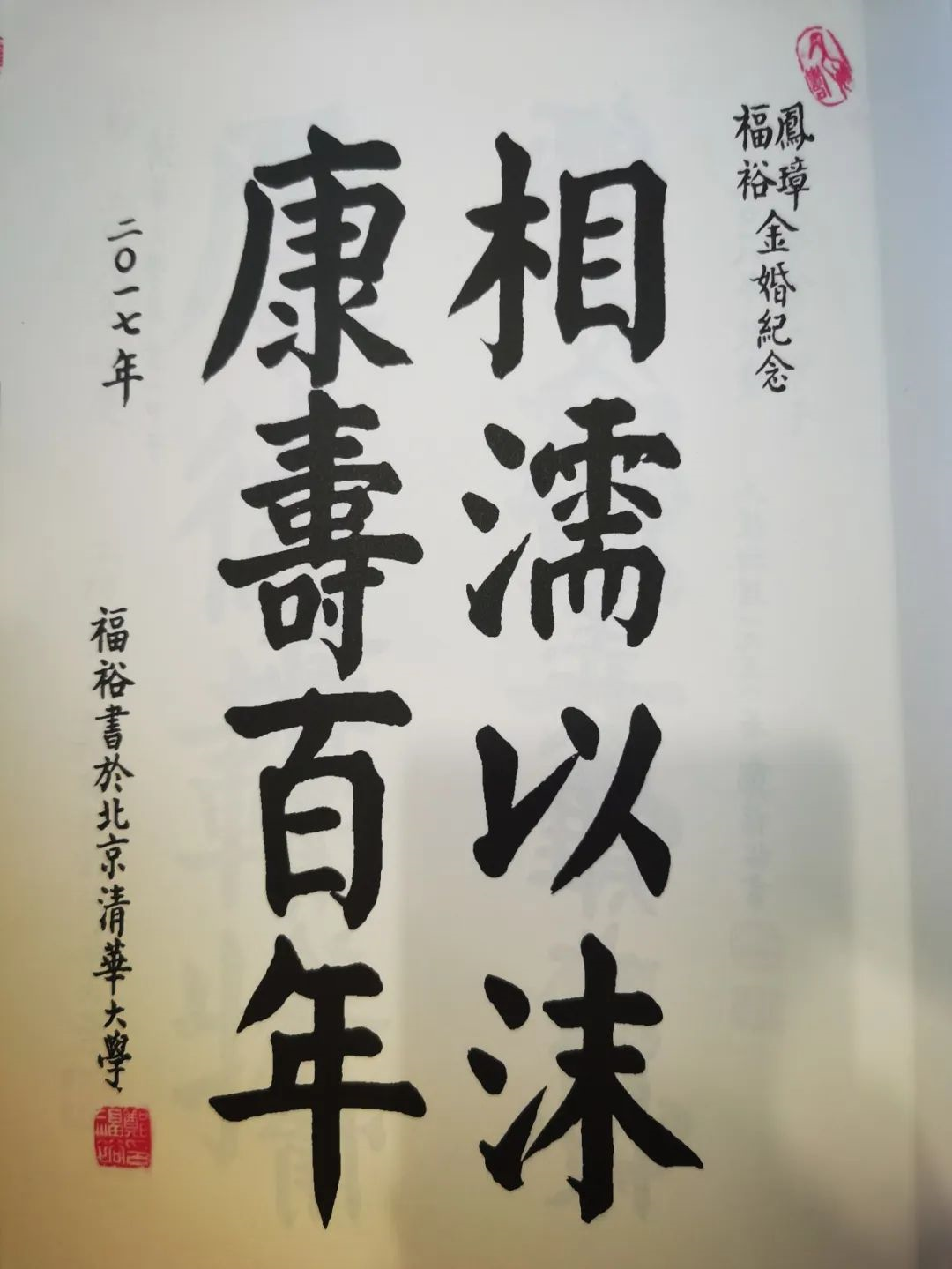

站在桌前铺平一张纸,从左至右细细打量,精心规划好一列要写什么、写多少字,方能蘸墨动笔。郑福裕不喜欢与熟人闲谈,偏爱独处,书法就是他和外界交流的那扇窗。他的恩师——已故的物理学大家、清华首位女教授王明贞,家里客厅的墙上挂着的就是郑福裕抄写的《枫桥夜泊》,选这首是因为“她是苏州人”。每年的结婚纪念日,郑福裕也为老伴王凤璋书写一幅作品,金婚纪念的那两句词,是“相濡以沫,康寿百年”。

郑福裕为老伴王凤璋所作的书法作品之一

图源:受访者

这是郑福裕退休二十余年来难得的闲适生活。他说,这是“被迫的”。

如果没有疫情,郑福裕每周二都会出现在距离住处一个半小时车程的中国原子能科学院研究生部,为学生讲课三小时,“几十年都是这样,因为疫情这两年暂停了”。其余的日子里,他作为一名编辑,分别在中国知网、《实验技术与管理》期刊、清华大学出版社三个地方工作。退休于他绝不意味着休息,只是“可以让给后辈更多的机会”。郑福裕一直记得清华“争取至少为祖国健康工作五十年”的号召,他说自己现在除了腿不利索外,身上还没有别的毛病,要“抓紧时间多做点事”。

2012年,由于退休后满负荷工作,郑福裕被评为清华大学“老有所为”先进个人。他早已记不清这是自己的名字第几次和清华产生关联,但他清楚地记得,这两个词语的第一次交集发生在1953年的夏天。

在那个年代,学校的高考录取名单会刊登在报纸上。放榜当天晚上,一份新到的光明日报,版上密密麻麻登着当年全国高等学校的录取新生名单,郑福裕和全家四口人一起挤在桌前,激动地发现“自己在清华大学的名单里”。

考上清华是“偷师”的成果。郑福裕幼年时全家仅靠一套可以出租的房产为生。尽管租金收入微薄,郑福裕的母亲没有放弃对孩子们的教育,为年长的两位哥哥请了私塾老师。“之乎者也”的声音里,一旁的郑福裕拿着一面汉字一面图画的卡片认字描红,“现在喜欢写书法也和那个时候有很大关系”。

从“名字登在报纸上”那一刻起,郑福裕的人生就和清华、和国家紧紧联系在了一起。1955年夏,为了响应国家号召,培养核事业需要的人才,时任清华校长蒋南翔着手筹建清华大学工程物理系。46位电机系、动力系和机械系的品学兼优的同学被选中,成为工程物理系的第一批学生。

刚读完大二的郑福裕是其中年龄最小的那个。尽管如今回想起来,他觉得自己当年的成绩并不突出,对能从头开始学好一个全新专业的信心也并不充沛,但将国家需要排在个人发展之前,他“绝对没有犹豫过”。

“祖国需要就一定要去。”郑福裕说。

这一去,就是大半辈子。

“清华200号”

1964年9月27日夜里,“清华200号”的实验室里,郑福裕在日记本写下一行字:“不会忘记的一天。”

“清华200号”是1960年清华大学建设原子能科学实验基地的工程代号。郑福裕初见“200号”时,它还是虎峪村旁的一片荒地,目之所及只有零星几个枯枝栅栏,剩下的是沙尘遍地的荒野、枯树和土疙瘩山。郑福裕至今还清晰地记得从清华去“200号”的路线和时长:“从清华坐开向包头的绿皮火车,坐一小时到南口下车,再步行一小时的山路。”

时任核能技术研究所所长吕应中教授提出了一个响亮的口号,要“用我们的双手开创祖国原子能事业的春天”。对郑福裕来说,这并不仅仅是一句口号。他和物八班的其他几位刚毕业的同学、一位讲师和十余位助教、再加上一百位左右的学生,亲手把大山里的荒地改造成了实验基地。

这支队伍的平均年龄只有23岁半。200号的家属区尚未建成,他们便睡在就地搭起来的帐篷里,无论酷暑还是严寒。北京的冬天本就寒冷,山谷里常有大风,郑福裕就把一张“毛毯”铺在帐篷底聊以御寒。“毛毯”是他用已故父亲的一件衣服改做的,一面是皮、一面是毛,白天穿在身上,晚上铺在身下。他们在极差的居住条件下生活、工作了好一阵子。郑福裕的好友,当年在“200号”从事自动化控制工作的李保祥记得,“1963年的时候,供工作人员生活的家属区才建成80%”。

“200号”早期建设团队

图源:清华大学微信公众号

在“200号”,郑福裕既是“专家”,也是“小工”。由于当时人才紧缺,老师和学生之间并无明确的经验与年龄差距,作为清华工物系的第一批毕业生,郑福裕需要参与制定实验室的建筑标准。根据辐射强度计算屏蔽墙要建多厚、测算吊车的放置位置、上下水系统的运行方式……设计完这些核反应堆的重要构成,放下笔,郑福裕便要去和水泥、搬砖头,亲自执行自己的方案。

“那个时候就那些人,没有明确的分工,不当小工把实验室建起来,哪来的地方做实验。”他说。

郑福裕的核心任务是调试代号102的零功率反应堆,在使其达到临界的同时确保实际运行中的核安全。当时的“200号”有两个反应堆,102堆是101号大反应堆的先行堆,在一切都“摸着石头过河”的研究所里,“直接在101号运行,一旦发生危险,后果不堪设想”。

但零功率并不意味着安全性。在当时的“200号”,那是大家口中“最危险的地方”。

“不仅仅是人身安全的问题,”郑福裕说,“更重要的是当时的政治安全。”

1958年,南斯拉夫博利斯基里奇原子核研究所刚刚发生零功率反应堆超临界事故,一名科研人员因为遭到超允许剂量照射不治身亡。全世界的眼睛都盯着中国。

在巨大的压力下,郑福裕带着同事完成了堆芯结构设计制造,研制了自动加水装置、堆芯水箱电磁阀门紧急排水安全装置、堆芯水位精确测量装置等重要部件。102号反应堆是轻水堆,必须通过动态调节水位和铀棒高度来实现临界。“但是当时苏联撤走专家,我们只有很少的理论资料,只能是试探性地调节水位和铀棒高度,来验证这个理论是否正确。”郑福裕回忆道。

他们进行了数不清多少次的实验:每次调节一点点水位和铀棒高度,记录数据、绘制曲线、预测可能的临界点,然后“再调节、再记录、再预测”。郑福裕还在水堆之外,做了石墨堆的临界实验。为了让材料密度达到反应堆的要求,他从“200号”跑到矿业学院(现中国矿业大学),把粉末状的石墨运到实验室,亲自压制石墨砖,再送到城里做烧结。操作到最后阶段,散落的粉末在操作室的地面上铺了厚厚一层,滑得连路都走不了。

为了确保反应堆安全运行,郑福裕要求包括自己在内的每个人都要练就过硬的操作本领,“可以在蒙上眼睛的情况下精准操作控制室的每一个装置”。102堆的操控面板有整一面墙大,各色按钮密集地排列在上面。为了达到这一标准,实验室的所有人只有在吃饭和睡觉的时间才会离开自己的岗位。

在如此周密的准备下,1964年9月27日,最后检验理论正确与否的时刻终于到来。郑福裕记得,当天夜里,“整个200号的人都很紧张”。当时“200号”的所长吕应中先生,主要负责人之一、荣获2020年度国家最高科学技术奖的王大中院士、以及其他许多科研工作者,和值班长郑福裕所带领的小组一起,在102反应堆前守了一整晚。

深夜11点,102号堆首次安全地达到临界。

郑福裕说:“那瞬间是提心吊胆却也有底气的。”

达到临界之后,他除了写日记记录,并没有更多的庆祝活动。接下来,郑福裕做了多次试验,验证了此次临界的可重复行,并亲自将102零功率反应堆的200根铀棒运到了101反应堆。他知道“安全有保障了,自己的阶段性任务也完成了”。

郑福裕(右)和学生在核电模拟控制室

图源:受访者

郑福裕始终觉得自己的努力本身不值一提。回想从事核物理研究的经历,他不断强调,“是当时清华工物系老师们的言行影响了我一生”。提到恩师,郑福裕从一个褐色的布袋子里掏出两本装订好的册子放到了木桌上。竖翻页、毛笔字封面、手写的回忆信,整齐地夹杂着相关资料、物件,对齐后在顶端订上两颗订书针。这是郑福裕自己制作的纪念册,他在封面上用毛笔写着“怀念恩师朱光亚先生”和“怀念恩师王明贞先生”。

朱光亚是两院院士,“两弹一星功勋奖章”获得者。在清华工物系建立之初,朱光亚在繁忙的工作之外兼任工物系教授,讲解代号为405的一门工物系专业课,郑福裕是朱先生的助教。

“当时只有苏联的教学大纲,没有教材,也没有实验条件。”郑福裕回忆道,“朱先生就挤出时间认真备课,亲自拟选练习题和考试题。”他将册子一页一页往后翻,最后一页是从当时保留至今的习题。

王明贞也是清华工物系的第一批教授,她于1953年辞去美国的工作,移居旧金山,在1955年成功回国,被誉为“中国的居里夫人”。让郑福裕至今难以忘怀的,是王明贞教授“常人难以想象和不可能做到的品德”。据他回忆,王明贞回国时被清华大学聘为二级教授,但考虑到同期归国的另一位同事仅为三级教授,她自愿提出申请,要求将自己也降为三级。

“两级的待遇相差巨大,常人做不到的。”郑福裕感叹。他后来为王明贞写过五幅书法作品,最后一幅写于她103岁寿辰,题词是“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长”。

郑福裕手写装订的恩师纪念册

张志浩 摄

受恩师影响,传道解惑成为郑福裕人生的重要部分。毕业后,他留校任教,继续投身核电站培训相关的教学工作。

核电在当时的中国仍然是个陌生事物,郑福裕是站在研究风口的那批人之一。他曾是清华的核电站模拟培训中心的技术负责人,在清华主楼西一层的一间屋子里,用一个1∶1还原的核电站模拟机培训工作人员。

1988年,郑福裕在模拟机培训中心接待了大亚湾核电站的相关负责人,以及六名即将从北京核工业部调去大亚湾核电站工作的技术人员。彼时三哩岛、切尔诺贝利核电事故发生不久,我国正在筹建的广东大亚湾核电站项目,遭遇舆论越来越多的质疑。在那个房间里,郑福裕用通俗的讲解和熟练的模拟演示,客观地介绍了核电站运行的安全性,后来,几名技术人员在模拟培训中心呆了几个月,反复操作模拟机。最终,核电站的安全性通过这台郑福裕负责的模拟机得到了证实,大亚湾核电站的推进才再次启动。

他收藏了自己与1988年那次的来宾的合影。在那张黑白照片上,郑福裕用笔在自己的脑袋旁边骄傲地标注:“It’s me!”

自此之后,郑福裕的培训教学任务不断,先后参加过秦山一期、秦山二期、秦山三期、江苏田湾、浙江三门等核电站的培训讲课工作。直到2020年疫情爆发前,他每周还要去核工业部研究生院讲课。

核事业是郑福裕一辈子的主旋律。他现在还时不时地约上老同学们,去双清公寓附近的后八家,看看当年的那个马棚,清华“200号”里零功率反应堆最开始的模样。

“清华南门进来的小绿楼”

“从清华南门进来,向北走一段路,左手边有个小绿楼。”郑福裕说。这个“小绿楼”的二层是当时清华大学学报的办公室,也是他在清华的又一个扎根之处。

1993年6月27日,在这间办公室,郑福裕收到了EI总部发给EI驻京办事处的传真,告知工作人员于当年第一期起恢复收录《清华大学学报》。时隔7年,这一与SCI、ISTP并列的世界著名科技文献检索系统,在郑福裕的努力下,再一次看见了《学报》和清华。

清华南门小绿楼现照

张志浩 摄

那也是郑福裕担任学报主编的第一年。他是创刊于1915年的《清华大学学报》的第一任主编。时任校党委组织部部长的鹿大汉找到他,希望他支持学报建设。

这一次,郑福裕依然没有犹豫——“学报没有主编怎么能行,组织需要,就顶上去”。

他要做的第一件事情,就是让国际期刊认可《学报》。“堂堂清华,作为中国的重要高等学府,不能没有和国际对话的能力。”郑福裕说。

学生年代的郑福裕,学过英语,也学过俄语,后来又重新改学英语,明白使用国际通用语言的重要性。在他看来,走向世界的第一步,就是让外国人看到中国的文章。

郑福裕决心创办清华大学学报英文期刊。当时的编辑部,最多的时候就只有6个成员,懂英文的更少,郑福裕就自己从中文期刊中挑选高质量文章,逐句逐篇翻译成英文,再拿给当时在清华的一位美籍教授看,共同研究怎样才能让文章更符合外国人的阅读习惯。在他的坚持下,清华成为了中国第一所拥有英文学报季刊的大学。

1993年6月,美国纽约的EI总部收到了一个文件袋,里面是郑福裕整理的学报英文版前几期的介绍资料。在当时,出国交流是一件非常困难的事,但郑福裕铁了心要把这些资料送到美国。最终,他找到了化学系的赵玉芬院士,委托她在赴美国华盛顿参加学术会议之后,专程再去一趟纽约。

“是时候让EI重新认识下清华大学学报了。”郑福裕说。

几周后,他收到了EI总部恢复收录的答复。

此后的每一期学报,郑福裕都亲自寄给EI的中国分部。不久之后,美国普渡大学核工程学院院长Victor H. Ranson教授看到了英文版学报,特地给郑福裕来信,称赞说“这是中西科学研究人员进行信息交流很好的刊物,且文章写得也好”。学报创刊90周年时,郑福裕亲自题写贺词:“沧桑九十年风起云涌间,硕果累累不自矜埋头做奉献,交流学术促传播,芳泽永流传。”

郑福裕希望世界看到整个中国的科研力量。被中国科技核心期刊《实验技术与管理》编辑部聘为英文审核时,他创新性地为期刊撰写英文摘要,中国科研界成果不被外国欢迎的现状因此得到了显著改善。直到现在,86岁的郑福裕依然坚守在编辑部的岗位上。

“我不希望我们的科研成果仅因为语言不通不被国外认可。”他说。

郑福裕接受采访

张志浩 摄

郑福裕的一生,历经风起云涌的发展年代,也与不少宏大主题息息相关。而在他看来,这不过是“完成了一些该做的事情”。对自己做过的许多事情,郑福裕都记不清楚了,但他可以清楚地说出当年一起从事核事业的“战友”的名字。他掰着指头一个一个名字念出来,偶尔停顿一下,笑着补充说:“这两个人后来是夫妻。”

郑福裕有一本自己手写的花名册,每一年,他都会用红色框起几个人名,那是已经逝去的“战友”。他们的背影淡去,在一代人消失的地方,长出了一个春天。