“教学没有白下的功夫!”又美又飒的她这样说

在第四届全国高校教师教学创新大赛中,暨南教师团队荣获一等奖1项、二等奖3项、三等奖1项。为进一步发挥“以赛促教、以赛促创、以赛促改、以赛促建”的作用,暨南大学融媒体中心特别推出“暨南教学亮‘新招’”系列报道,聚焦暨南团队创新教学方法,积极探索教学模式的突出事迹,凝练展示教学创新的宝贵经验,以更好地培育和激发广大暨南教师教学创新力,营造崇尚教学的良好风尚。

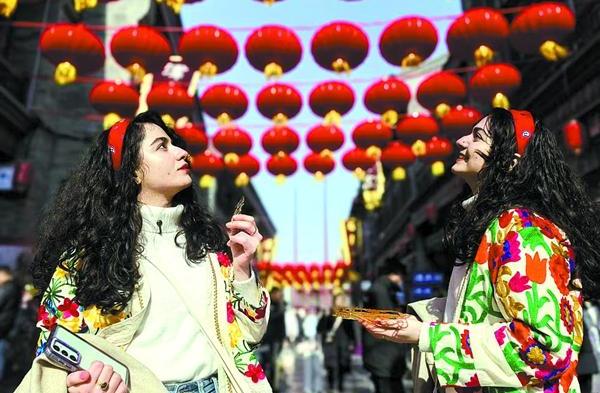

从日常课堂,到媒体演播室,再到新闻现场

她带领学生深入一线实践

在现场报道中感受媒介环境的变迁

在十多年的教学生涯

见证了一批批新闻学子成长为出镜记者

她说:“育人最大的成果就是学生成才。”

她是

第四届全国高校教师教学创新大赛

课程思政副高组二等奖团队的

主讲教师、新闻与传播学院副教授

王媛

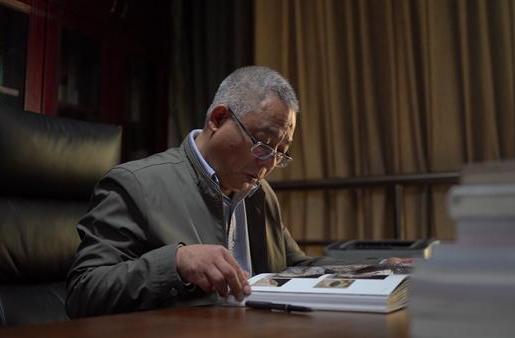

王媛副教授

“育人最大的成果就是学生成才。”

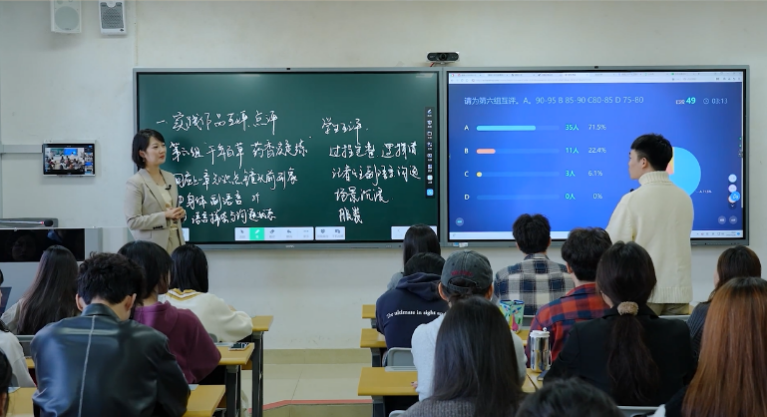

一个午后我们专访了第四届全国高校教师教学创新大赛课程思政副高组二等奖团队的主讲教师、新闻与传播学院副教授王媛,听她分享教学创新的心得。

从日常课堂,到媒体演播室,再到新闻现场,一直都有王媛带领学生采访报道的足迹。“这是我对实务课程的执念。无论是广播电视还是网络媒介,我想自己深入一线实践,更想带着学生一起去做,让学生们在现场报道中感受媒介环境的变迁,触摸热辣滚烫的社会。”

十多年的教学生涯,王媛见证了一批批新闻学子成长为出镜记者,也在师生的共同成长中收获了宝贵的教学反馈与经验启示,这为她持续开展教学创新提供了内生性动力。

“为团队而战,为暨南而战”

2012年,王媛进入暨南大学任教。在新闻与传播学院,她上的第一门课便是《出镜记者实务》。

2024年,她和罗昕、林小榆、曹晨老师组成教学创新战队,带着这门课冲进了全国赛场。

“刚参赛时,我干劲十足、非常兴奋。”王媛说,这门课我们团队上了十年,借助比赛平台与同行交流课程建设经验、展示育人成果,真是太难得的磨砺教学能力的机遇。

但她没想到的是,十个多月的赛程漫长且煎熬。

全国高校教师教学创新大赛分为校赛、省赛和国赛三轮,每一轮,每支团队必须要在自己的赛道内拿第一,才能到下一步,竞争非常激烈。

王媛印象最深的是校赛前,当她把自己精心准备的创新报告展示在学校跨学科专家面前,迎来了当头一棒。

“这是一份堆砌的成果集吗?”专家说,“作为一门课的教学创新汇报,要深度思考教学理念如何凝练,创新思路怎样体现教学历程,创新策略如何在技术变迁过程中促进学生发展?课程思政赛道的教学创新要将更优的课程教学设计和育人理念融为一体,更要体现出家国情怀和文化传播之思。”

这意味着,之前的准备思路被推翻了。

重新盘点积累十几万字的教学设计、1500分钟的课程视频、两三百部的学生作品等教学资源,王媛在取舍上花了不少心思。比赛有严格的时间框约,在教学话语体系中,如何先建立整体意识,在庞杂的材料中梳理思路、建构逻辑,其次再形成论证意识,在合理严谨的整体结构中填充生动有力的材料?

那段时间,王媛和团队成员办公室的灯总是亮着,每天从早忙到深夜,不断地推翻、重建、研讨、优化。“这门课程是非常典型的新闻实务类课程,学生实践就是最宝贵的财富!”指导老师的这句话,让王媛印象深刻。知行合一、实践强能,是出镜课程的鲜明特色,如何创建一套新闻实务课的思政创新模式,成为发力方向。她的最深感慨是“千回百转,柳暗花明”。

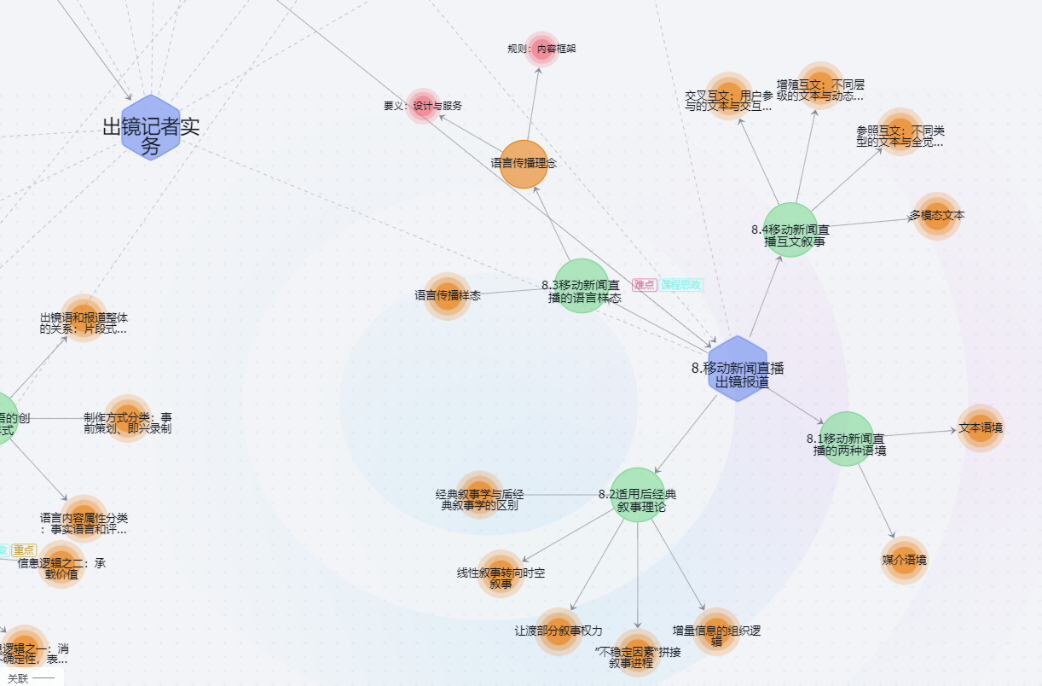

从广播电视时代到互联网时代,基于十年课程建设的历程,王媛这样梳理课程创新要解决的问题:如何回应融媒流量逻辑对价值引领的呼唤,如何关照新闻记者实践对价值表达的需求,如何落实智慧教学环境对价值认同的保障。基于逻辑起点的思考,《出镜记者实务》实施课程思政创新育人的特点就明确了:将媒介环境变迁的融合性、新闻实务的导向性、出镜报道语言的艺术性充分聚合,提高学生表达主流价值的传播力和影响力。

团队提出“凡育人处皆课堂”的理念。“凡育人处”意指:教学全过程都应着眼于立德树人,全场景落实浸润价值;“皆课堂”是指:基于实务课的全场景教学需求,打破课堂囿于“教室+教材”的传统界定,以生态系统观为指引,紧紧围绕育人这一核心命题,拓展课堂边界,打造课堂生态系统新形态,全场景实现价值浸润。

反复打磨、几十次修改教学设计和现场汇报方案,终于,王媛团队拿到了课程思政赛道省赛的第一名,顺利晋级全国赛。此时,她并没有松一口气,接续奔赴国家级水准的竞争与交流。

“走到国赛,有几个累到恍惚的瞬间,感觉已经不是为自己而战,而是为战友的付出而战,为专家的倾囊相授而战,为学校的荣誉而战,不想在国赛平台上有遗憾!”王媛说也许只有这唯一一次参与国赛的机会了。

当公布团队获全国决赛二等奖时,王媛心里才算真正松了一口气。“虽然没有得到全国前四,但也竭尽全力了,这个荣誉是对团队的肯定和激励,让我继续在教学创新中扎实前行、不断精进。”

王媛很感谢能有这个机会代表暨南出战。备赛过程中,学校、学院领导,教师发展中心的专家和指导老师全程保驾护航,给予了大量帮助。他们与王媛团队一次次打磨创新报告和汇报方案,“清晰记得,专家指导我时,看文本改思路,盯着屏幕看排版,细致到标点符号,就好像他们自己的作品一样。”

近三年来,王媛还参加了广东省高校青年教师教学竞赛、首届本科高校课程思政教学竞赛。她坦言,以赛促教不仅提升教学能力,也教研互促催生了研究性成果。

“教学没有白下的功夫”

在王媛的办公室,一摞摞的光盘和教学评价笔记,整齐地堆放在柜子和桌子上。这是近两个教学周期《出镜记者实务》课程的学生作品,也是她的宝贝。

正是这些厚厚的积累,为她持续开展教学创新提供源源不断的底气与灵感。

《出镜记者实务》课程是广播电视学的选修和播音主持专业的必修课,每年有200多名学生修习。如何把这样一门实务类课程上好,王媛和团队一直在探索。

王媛在腾讯网兼职主播

王媛在广东体育频道兼职主播

课程建设早期,她利用寒暑假,带学生与媒体联合采访,走进四川、青海、西藏;中期,她兼职媒体主播,借《直播广东》栏目平台为学生创造广播现场报道的机会;近五年,团队创办了真探、声海、杏林百草说工作室,将日常教学与媒体实训协同运作,鼓励每个学生参加一个工作室,通过生产融合新闻产品

带着对实务的热爱,近十年来,课程紧扣对口援建、疫情家书、乡村振兴、非遗传播、中医药科学文化、广州人文故事等重大议题,展开采访报道。近五年,课程产出系列专题156个融媒作品。

从2014到2024,王媛保留了历届学生的课程作品,她说,“学生记录时代变迁,课程记录学生时代。”

2020年疫情爆发,线上教学蓬勃发展。王媛发现,多年积累的学生成果,正是线上教学的宝贵资源。她很快搭建了课程的SPOC,撰写文字讲稿,上传经典视频案例,补充学生作品,提供文献资料,设置互动专版……建设了四年SPOC,这些多模态资源逐步实现与知识点的一一对接。

“教学中没有白下的功夫,没有白跑的弯路。”王媛说。

如今,她的SPOC平台整合了多年的教学资源,近10万文字讲解、1550多分钟视频、560个讨论区、27个课程资料等,这些资源支撑“专业×思政”的知识地图,成为学生们重要的学习平台。