从华为“天才少年”到复旦青年研究员,他的答案是……

曾入选华为“天才少年”项目,作为第一代智能驾驶系统的核心技术专家,在华为担任智能驾驶解决方案(ADS)的研究科学家和技术负责人的丁文超,2个月前加入复旦大学。如今,他是复旦大学工程与应用技术研究院(以下简称“工研院”)青年研究员。

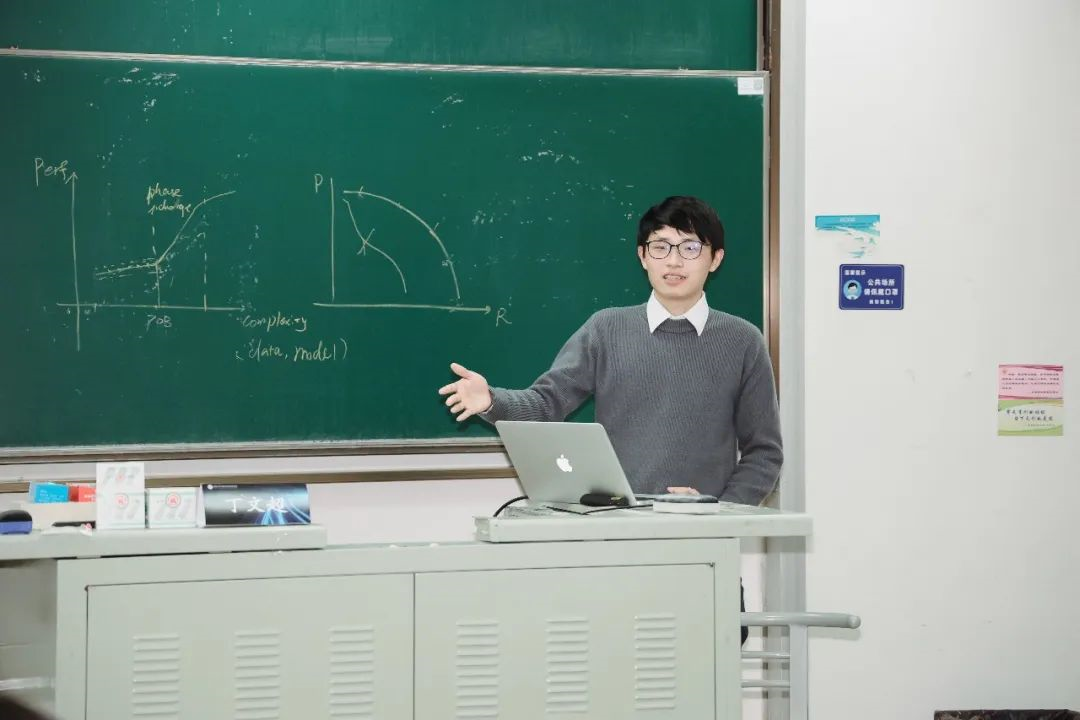

4月11日下午,在相辉讲堂之道路自信系列讲座暨科研青年强国追梦系列论坛上,丁文超以“智能驾驶的前沿与未来”为题作报告,并与同学们深入交流。

为何从华为来到复旦?面对听众们的第一个提问,这位今年刚满30岁的年轻人说,希望通过自己热爱的学术研究工作,将前沿成果带给更多年轻人,也为中国人工智能事业发展贡献力量。

自动驾驶将是一个“无比开放的世界”

汽车在人们的日常生活中发挥着重要作用,随着人工智能与新能源技术的更新迭代,自动驾驶技术应运而生。高精地图、激光雷达、车载AI芯片算力增长……丁文超认为,随着智能驾驶核心技术不断发展并取得重要突破,自动驾驶的未来将是一个“无比开放的世界”。

丁文超的研究领域是“AI+Robotics”,即把AI技术、深度神经网络等方法应用于智能机器人的预测、决策和规划。而自动驾驶的实现,就可以视作一种特殊智能机器人的运作。

“理解自动驾驶技术的本质实际并不困难,”丁文超介绍,自动驾驶系统的输入是摄像头等多模态传感器数据,输出是油门、方向盘与转角。通过深度学习等人工智能算法的驱动,系统实现了感知、决策、执行三大核心系统的协同。

视觉盲区、复杂环境、运动趋势、车辆交互信息……由于要在千变万化、充满不确定性的道路上精准预测、决策并规划汽车路线,丁文超一度形象地将自己的工作称为“马路占卜师”。

当下智能驾驶系统还有哪些挑战?丁文超总结,最核心的问题是其仍然不够聪明,容易过于保守或者过于乐观;而且自动驾驶的环境太随机,很难预测。

“但世界上并不存在完美的预测,过度保守与过度乐观都不是很好的解决方案。”丁文超觉得,做科研,一定不单是大量的算法和重复的实验,还要有辩证的思想。

不同于传统算法下预测与决策的解耦,针对无人车的预测决策,他创新提出“预测决策耦合”的算法框架,让无人车更聪明、更类人,主动和社会上的其他交通参与者交互,避免过度保守,同时做好最坏情况下的打算。

大型自然语言模型的应用

可能会改变自动驾驶技术

“我希望能找到一个支点,实现从预研到产品的转变。”丁文超分享。

在华为,丁文超完成了从一个人到一个团队的转身。他当时所带领的团队不大,大约十几个人。但正是这个团队,参与贡献了业界领先的智能驾驶预测方案,并从预研走向量产,在多款车型上实现商用。而对于华为“天才少年”的身份,丁文超很低调:“做成一件事,是一个集体并肩作战。”

对比博士阶段的学术研究和企业研发产品,丁文超认为学术界更注重方法的前沿性,但工业界更在乎鲁棒性;学术界受限于数据和模型的规模,更容易做一些概念验证,但工业界则需要将数据和模型都推到极致,得到一个真正能量产的解决方案。

从实验室到产品线,会面对非常多“难以预料”的困难。丁文超对此感触颇深:实现科研成果的转化,不仅要做到精度与性能的平衡、安全与技术的考量,更重要的是建立一套方法论,能高效、敏捷地解决用户在各种长尾场景下遇到的问题。

谈到目前自动驾驶遇到的应用瓶颈,丁文超坦言,针对实践中最复杂场景决策方案,依靠手动调参很难达到自动驾驶的效果。对这一问题的解决,丁文超觉得“关键在于找到自动驾驶的金钥匙”,不管是大型自然语言模型的跨界应用、多模态技术的发展,还是多学科交叉研究,“未来的某一天,这些技术的发展说不定就能帮助我们找到这把金钥匙”。

丁文超认为,要对无人驾驶的未来合理调整预期、保持谨慎乐观,因为这个领域将会是波浪式发展。而中国,在智能驾驶领域的优势在于:超大市场可以催生超级应用,超级复杂的驾驶场景可以催生新兴技术、超级规模的人工智能领域发展政策导向带来的人才聚集红利。

继续深耕于人工智能的变革性技术

谈起人工智能的相关话题,丁文超总是滔滔不绝。“其实我本身的性格会比较‘闷’,但讲到感兴趣的东西,总是忍不住多说一点。”

此前的科研和工作,为他累积了大量从研究到应用、从实验室到产业线的经验,也进一步激发他的创新动力。出于对学术的热爱,丁文超选择回到校园,潜心科研。

选择复旦工研院,丁文超最看重的是这里的学术氛围与科研土壤。作为一所综合性大学,复旦大学的学科交叉融合、“新工科”发展理念深深吸引着他。“与其在一个成熟的体系上添砖加瓦,在现有领域架一支新枝或许更有意思。”丁文超笑言。

来复旦两个月,丁文超最大的感受是这是一个“充满活力”的地方。学校和院系对科研人才全方位的支持,给予了他充足自由的学术发展空间,让他可以在这里开展原创性工作的探索。

在工研院,他也得以发挥多学科交叉研究的优势,汲取机械、电子、计算机等各领域的养料,以科研骨干的身份代表复旦参与上海市人工智能市级科技重大专项。

在指导学生科研的过程中,丁文超认为兴趣是最好的老师。他鼓励学生多探索,多接触新事物,但也强调目标明确。“完成有影响力的科学研究,除了要有批判性思维,实干、耐心与坚持都不能少。”

未来,丁文超将带领课题组继续深耕于人工智能的变革性技术,解决智能感知和无人车预测决策的核心问题和痛点挑战,并积极推进技术向实用的转化。“中国本土研究的自主突破,需要我们每个人的共同努力。”他坚定说道。