纪念|法国导演贝特朗·塔维涅的迷影一生

据法国媒体报道,罹患胰腺炎多年的导演贝特朗·塔维涅(Bertrand Tavernier)于当地时间3月25日去世,享年79岁。

贝特朗·塔维涅

贝特朗·塔维涅

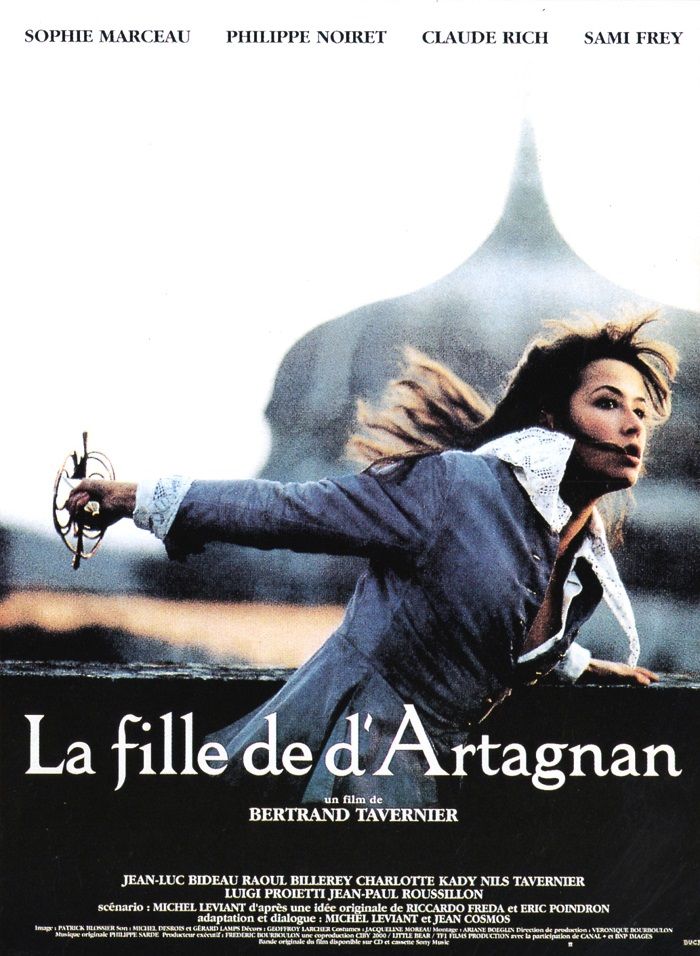

贝特朗·塔维涅生前执导过《圣保罗钟表匠》(L’Horloger de Saint-Paul)、《乡村星期天》(Un dimanche à la campagne)、《豪情玫瑰》(La fille de d'Artagnan)等作品,曾荣获柏林电影节金熊奖外加五座法国电影恺撒奖(两次导演奖、三次编剧奖),被认为是紧接着法国“新浪潮”后那一拨导演中的佼佼者。

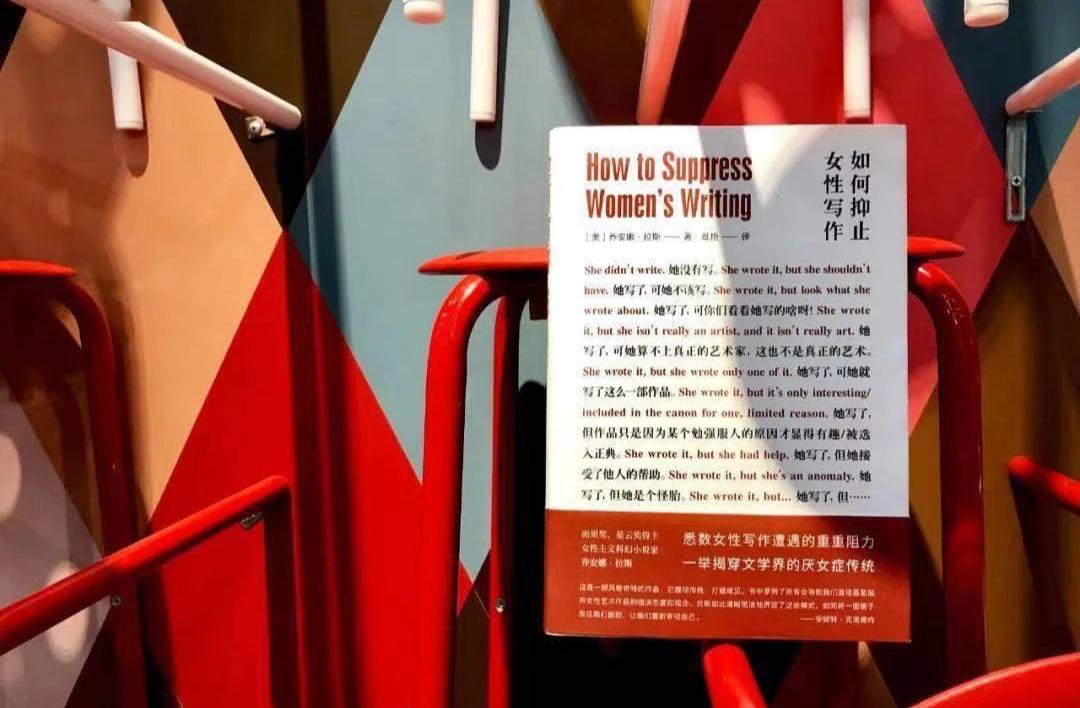

《豪情玫瑰》海报

《豪情玫瑰》海报

从影四十多年来,塔维涅共执导各类影片逾四十部,创作力可谓相当旺盛。而其所涉足的电影类型,也称得上包罗万象,喜剧、正剧、时代剧、战争片、音乐片、纪录片全都拍过,但终其一生,他最感兴趣的可能还是犯罪片,推理小说、破案故事都是他热衷于改编的题材。

贝特朗·塔维涅1941年4月25日出生于法国里昂一个知识分子家庭,父亲雷内·塔维涅曾在“二战”期间参与法国地下抵抗运动,利用自己经营的《合流》(Confluences)杂志,保护了不少反对纳粹的知识分子,也为小塔维涅树立了一生的榜样。九岁那年,他随父母北上来到巴黎生活。因为罹患肺结核,小塔维涅被送进了疗养院修养。百无聊赖之下,他开始看起电影解闷,也就此彻底爱上了这门艺术,发愿一定要当电影导演。

出院之后,他成了电影院和巴黎电影资料馆的常客,如痴如醉地观摩来自世界各地的电影佳作,对美国西部片、黑色电影最感兴趣。值得一提的是,就读亨利四世高中时,他班上还有一位名叫沃尔克·施隆多夫的德国同学,基于对电影共同的热爱,两人成为挚友,友情维系了一生,塔维涅还是施隆多夫孩子的教父。

中学毕业后,塔维涅考入索邦大学法律系,很快就与一群志同道合者办起了电影社团和同人杂志。毕业后,他正式成为职业影评人,为包括《电影手册》在内的多家专业媒体供稿。

此后不久,他因为专访的契机,认识了大导演让-皮埃尔·梅尔维尔,并在后者拍摄《莱昂莫汉神父》期间,谋得剧组副导演的职务,与电影制作有了首次亲密接触。不过,据他自己日后回忆说,这份副导演工作,他当初干得并不怎样,以至于梅尔维尔拍摄后一部作品《眼线》时,干脆就让这位后辈转职去做剧组对外文宣的工作。

贝特朗·塔维涅

贝特朗·塔维涅

无心插柳柳成荫,之后将近十年,贝特朗·塔维涅便一直在此领域耕耘。他为戈达尔的《蔑视》、阿涅斯·瓦尔达的《五至七时的克莱奥》等诸多法国“新浪潮”名作策划文宣,还有大导演库布里克的《2001太空漫游》和《发条橙》等片在法国发行时,其文宣工作也都由塔维涅包办。

1965年,在为戈达尔的《狂人皮尔洛》宣发期间,塔维涅通过私人关系(法国沦陷期间,阿拉贡曾受到过塔维涅父亲的庇护),邀请到文坛前辈路易·阿拉贡来提前观看点映。稍后,阿拉贡为《法兰西文学》杂志撰写影评,留下了那句“今天的艺术就是让·吕克-戈达尔”的名言。

“我们可不是什么活儿都接的——我们既是电影文宣,本身又都是狂热影迷,只有那些能让我们喜欢的电影,才会接下替其做宣传的工作。”2008年贝特朗·塔维涅接受英国媒体访问时如此说道。

1974年,他终于实现了自己长久以来的导演梦想,完成长片处女作《圣保罗钟表匠》。影片改编自法国侦探小说巨匠乔治·西默农的推理小说,但塔维涅将影片重心放在由菲利普·诺瓦雷饰演的主人公的内心刻画上,成功地在当年柏林电影节上一鸣惊人,拿下了评委会特别奖。

翌年,由他自编自导的第二部作品《节日开始了》(Que la fête commence)又一举获得四项恺撒奖,再加上稍后的《法官与杀人犯》、《死亡的窥伺》等几部作品,初登影坛的贝特朗·塔维涅,连续获得成功。

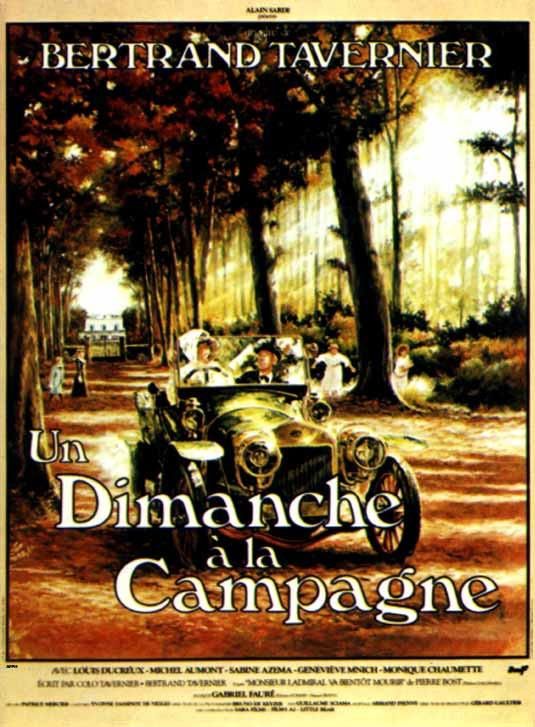

《乡村星期天》海报

《乡村星期天》海报

1981年,塔维涅与诺瓦雷再次合作的黑色幽默作品《正打歪着》(Coup de torchon),成功获得奥斯卡最佳外语片提名。1984年上映的《乡村星期天》,或许是他最具知名度的作品,这部画面充满诗意的作品,曾获得当年戛纳电影节最佳导演奖。

在此之后,塔维涅的作品还包括有爵士音乐片《午夜旋律》(Round Midnight)、曾获得英国电影学院奖最佳外语片的《只是人生》(La vie et rien d’autre)、社会写实片《巴黎警察》(L.627)以及由苏菲·玛索主演的《豪情玫瑰》。

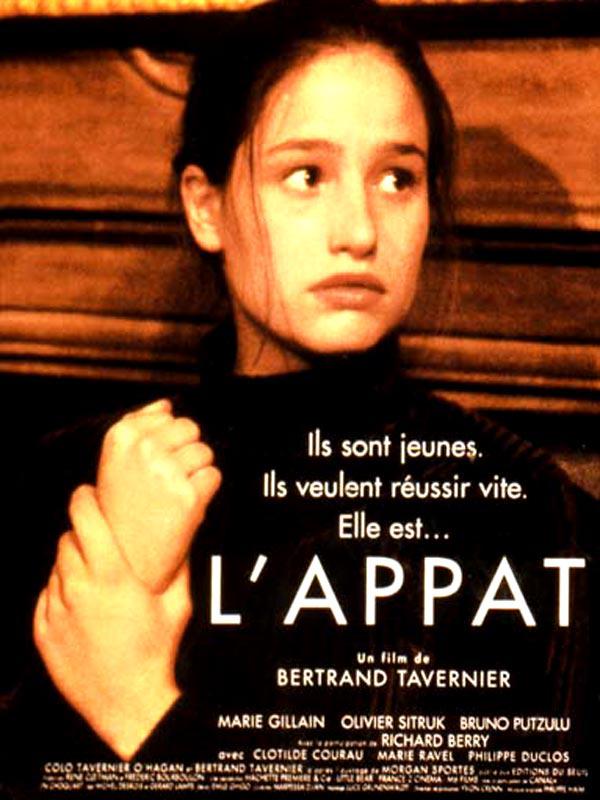

《手到擒来》海报

《手到擒来》海报

1995年,塔维涅带着聚焦青少年罪案的《手到擒来》(L’Appât)参加柏林电影节,最终战胜《红玫瑰白玫瑰》、《爱在黎明破晓前》、《女人四十》等对手,赢得最佳影片金熊奖。

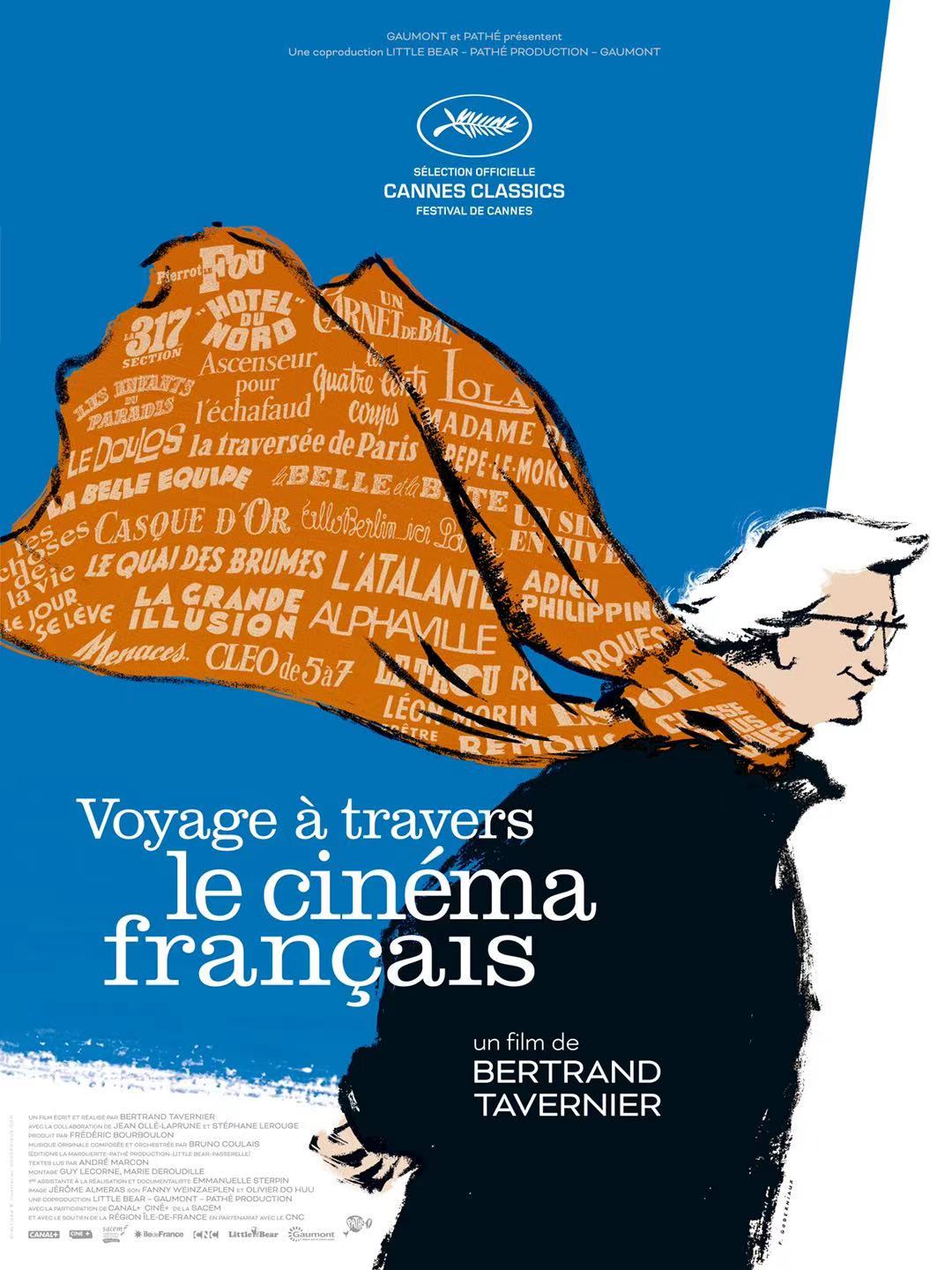

《我的法国电影之旅》海报

《我的法国电影之旅》海报

2013年上映的《外交风云》(Quai d'Orsay)是他最后一部剧情片作品,而三年后发行的纪录片《我的法国电影之旅》(Voyage à travers le cinéma français)成了塔维涅的封镜之作。在这部长达三个多小时的纪录片里,他由个人观影经历出发,细细梳理法国电影发展史,惓惓抒发自己的迷影情怀,介绍了诸如雅克·贝克(Jacques Becker)、克劳德·索泰(Claude Sautet)等名气相对不如“新浪潮”诸杰的法国导演。在这部纪录片中,年逾七旬的塔维涅不再是运筹帷幄的电影导演,而是仿佛如换老还童一般,变回那个终日流连于电影资料馆的少年。

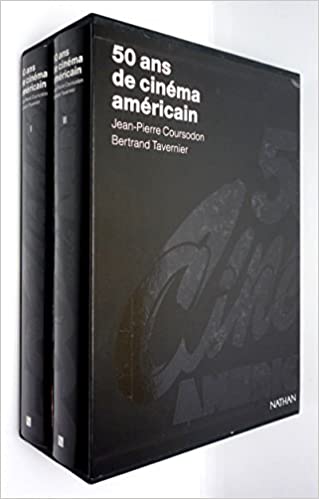

《美国电影五十年》书影

《美国电影五十年》书影

事实上,塔维涅的迷影精神,并不仅仅体现在这部《我的法国电影之旅》中。早在1970年,他便与人合著了《美国电影三十年》一书,介绍美国电影发展史,发掘出不少以往不太受到重视的好莱坞导演。此书之后历经增补以《美国电影五十年》再版,今年还会发行最新的修订版《美国电影一百年》。

2008年,他又出版了名为《美国朋友》(Amis américains)的访谈录,采访对象涉及大量美国导演,既有约翰·福特、伊力·卡赞这样的前辈影人,也有罗伯特·奥特曼、罗杰·科曼等与他同时代的美国导演以及昆汀·塔伦蒂诺等晚生后辈。

与比他相对更早一些出道的那些法国“新浪潮”导演相比,贝特朗·塔维涅的影史地位和观众数量,似乎都要逊色不少。他不是所谓的作者型导演,作品缺乏统一的个人标记与电影风格,但正如已故美国影评人罗杰·伊伯特所指出的:“如果说塔维涅的作品中有什么共通点的话,那就是他对于和自己同类的人这种生物的同情心。他为剧中人的胜利而雀跃,为他们的失意而落寞。有些导演的电影,看过之后,你会觉得自己对他们本人,有了更多了解。而贝特朗·塔维涅的电影,看过后你会觉得,自己对生命本身,有了更多的了解。”