中国当代徐霞客:远方不是打卡地,而是追寻生命所向

中国青年报·中青在线记者 蒋肖斌

今年已经77岁的李存修依然清晰地记得,1959年春天,还在上初中的他第一次独自旅行,坐了一个半小时火车,从家乡高密来到了青岛,人生中第一次看到了山和大海。“这个年纪独自旅行,在那个年代整个高密也找不出第二个。”李存修有一些自豪,从此一走60年,至今没有停下来的意思。

77岁的李存修有过很多头衔,机关领导、企业家、翻译家、教授、作家、旅行家……但最令他自豪的是被称为“中国当代徐霞客”。还有双腿截肢也阻挡不了珠峰梦的夏伯渝、30多年自费考察民族民间艺术的管祥麟、不到黄河心不死的李根浩……除了是旅行者,他们还有一个共同的称号——中国当代徐霞客。

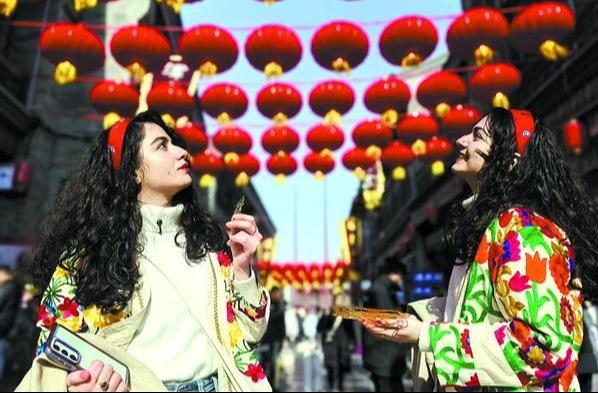

“癸丑之三月晦,自宁海出西门。云散日朗,人意山光,俱有喜态”,400多年前的5月19日,徐霞客从宁海出发,迈出了中国旅游的第一步。在宁海的推动下,这一天在2011年被国务院批准为“中国旅游日”。“中国当代徐霞客”评选开始于2006年,13年来记录了霞客精神的生生不息。

对徐霞客、对“中国当代徐霞客”们来说,旅行的意义早已不是打卡远方,而成为生命的意义与价值所在。

为什么去旅行?因为景和人都在那里

夏伯渝是第六届“中国当代徐霞客”,在今年5月16日刚刚被评为全国自强模范。40多年来,他坚持做一件事,甚至为救队友而失去双腿,但装上假肢,他还是要攀登。终于,2018年5月14日10时41分,69岁的他第五次尝试登顶珠穆朗玛峰成功,成为迄今中国登顶珠峰年龄最大者,也是第一位依靠双腿假肢登顶的中国人。

为什么要去旅行?这是很多旅行者被问到的问题。也许,英国著名登山家乔治·马洛里的话可以作为答案之一,“因为,山就在那里”。然而,对“中国当代徐霞客”们来说,意义还在于人。

1986年,中国发生过一件大事,由中国人自己组建的探险队,首次全程漂流长江成功。这场举世无双的漂流,为中国民间户外运动埋下了传播的种子。冯春,当年长江漂流探险队的成员之一,再也没舍得放下手中的船桨,全世界的大江大河,他几乎都漂了。冯春说:“一生只做一件事,一定会成功的。”

“改革开放初期有一种英雄主义。”回忆当年,冯春依然充满豪气,当时看到尧茂书牺牲于金沙江段的新闻,他就默默记下了这位勇士和这件壮举。翌年看到长江漂流招募队员的消息,当时还是攀枝花钢铁厂工人的他马上报了名。什么是漂流,他并不十分清楚,“但我就想走出去,看看外面的世界”。

那一次漂流是危险的,无论装备和经验都不足以完全对抗大自然。5个多月后,漂流队抵达长江入海口南京,欢迎仪式上,已经退役的中国女排原队长孙晋芳也来看望队员。队员们说,这一路是中国女排的拼搏精神激励着我们;孙晋芳说,中国女排要学习你们的牺牲精神。

李存修爱旅行,受到母亲的影响,“她一个字也不认识,但经常给我讲各个地方的故事,是从唱戏、说书里听来的”。于是,还没上学,李存修的脑子里就装满了外面世界丰富多彩的印象。

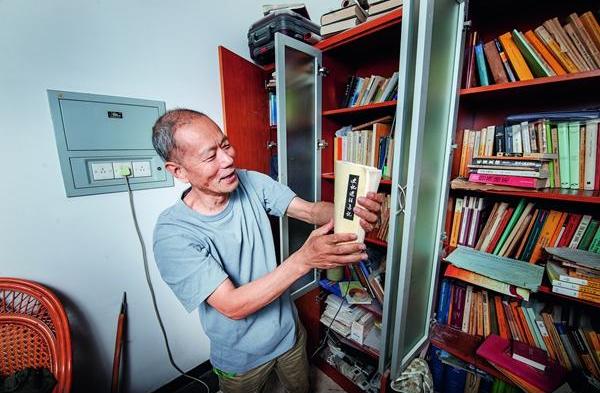

上学后,没什么课外书,教室墙上挂着的一张地图就成了李存修的“课外读物”,天天看,看母亲讲过的故事都发生在哪儿,意外收获是,他的地理考试从来满分。直到现在,李存修家中也不挂字画,而是挂满地图,没事就看,腿和心总有一个不闲着。

李存修说,自己是徐霞客的粉丝,但如果没有《徐霞客游记》,也就不会有后人知道他的故事。李存修第一次留下旅行记录是在1962年,上高中的他去了济南,看到了黄河大桥、大明湖、趵突泉……写下了游记。如果从这一年开始算,李存修有文字记录的旅行已经有57年。如今,他积攒了几百个笔记本,出版旅游文化专著35本,500多万字。

与时代同步的行走,文明其精神,野蛮其体魄

人称“赤脚大仙”的黄明,从2006年开始主动“下岗”,世界那么大,他要去看看。到今天,他总结:辞职13年,卖掉3套房,挂掉两位队友,摔断一根肋骨;三赴南极两赴北极,行走七大洲四大洋;万卷书万里路,沿途治病救人过百。出生于1964年的他很自信,笑称自己“一点也不油腻”。

上学时候,黄明是个“学霸”,1980年参加高考,念5年临床医学,1989年又考上研究生;1992年下海经商,生意做得风生水起。在最初的旅游过程中,他发现“老外”对中国游客的印象就是住五星级酒店、大吃大喝。“我要走不一样的路,体现中国人的新面貌。文明其精神,野蛮其体魄。”黄明说。

对于旅行者来说,交通工具有时候显得有些多余。

2006年,黄明沿着玄奘西行的路线,从中国徒步走到印度;2007年,他又奔赴南疆,徒步穿越中国第一大流动性沙漠塔克拉玛干,也就是斯文·赫定与他的小队1895年几乎全军覆没的地方。如今,黄明的足迹已到160个国家,全世界最著名最艰苦的徒步线都走了,还一路走一路行医,救助了130多个“老外”。

在黄明看来,徐霞客受当时客观条件所限,并没有走完全国,更没有走出国门,“现在条件好了,新时代要有新意义。行走不是目的,只是手段,通过行走睁眼看世界,年轻人更要有世界眼光”。

“中国当代徐霞客”们在行走中,见证着时代的发展。

冯春说,“我的一生就是中国的漂流史”:第一阶段是1985年~1987年,爱国激情燃烧,实现长江漂流与黄河漂流,但重大伤亡引发社会反思,漂流运动由此沉寂12年;第二阶段趋于理性,从上世纪末开始,冯春带着队伍漂流雅鲁藏布江、珠江、长江等,人员零伤亡;第三阶段,漂流人走出国门,学习世界先进经验,比如2004年,冯春带队赴科罗拉多大峡谷;第四阶段,漂流赛事开始在中国出现,在冯春等人的推动下,青海玉树成功举办2016年漂流世界杯和2018年高原漂流世锦赛;第五阶段,从2019年开始,漂流运动走进了大学课堂。

现在,冯春最喜欢的身份之一是大学老师,从今年4月开始,他在四川旅游学院开课教漂流。“其实漂流的危险是可控的,我们不是用生命去验证勇敢,而是用智慧去超越死亡。漂流的这种精神、文化,只有走进学校,才能传承,今年终于实现了。”冯春说,“原本只教6个班,学生很欢迎,又加了一个班。”今年暑假,中国第一支大学生漂流队,即将出征。

不是旅游的行走,沿着徐霞客的路走到更远处

2007年春天,沂蒙山桃花盛开的时候,李存修到沂蒙腹地蒙阴县岱崮镇参加一个笔会。到山上赏了半天桃花,他就从会上消失了,因为发现了沂蒙山中的岱崮地貌。这种地貌完全不同于之前国内所熟悉的喀斯特地貌、嶂石岩地貌、张家界地貌、丹霞地貌。李存修把发现和判断写成了一篇“沂蒙望崮”,发表于北京的一家旅游文化杂志。之后,经过多位专家考察论证,正式将其命名为“中国第五地貌——山东岱崮地貌”。

也是在2007年,李存修被评为第二届“中国当代徐霞客”。是全国旅游系统唯一的入选者。到宁海参加颁奖典礼。“当时我自己想,之所以能入选,主要还不是走了多远的路,而是把一串串走过的脚印,整合成了一本本书籍;把身后一段段有形的里程,提升到了一层层无形的精神境界。”

李存修总结徐霞客的精神,觉得自己做到了三条——爱国、实践、科学,“学习徐霞客,不要只学他走路,这只是一部分,一定要在这基础上有所发现,去发现前人所没有发现的东西”。

从历史走来的徐霞客,为我们带来的不仅仅是一本游记、一段传奇。沿着他走过的路,“中国当代徐霞客”们要走向未来的更深处。

今年第八届“中国当代徐霞客”团体奖,颁给了一群行走不是为了旅游的人——蓝天救援队,但他们是守护者。成立于2007年的蓝天救援队是中国民间专业、独立的纯公益紧急救援机构,目前已经有正式队员3万名、志愿者近20万人,组成了600多支队伍,一年救援一万多次。

创始人兼队长张勇去过国内几乎所有著名的雪山、无人区,但基本都是去救援。队员们的身影出现在汶川地震、贵州抗旱、玉树地震,以及菲律宾、缅甸、老挝、尼泊尔、斯里兰卡等国际救援的现场。成立救援队的初衷是为户外运动作保障,但他后来发现,温暖是相互的。

“每个人都有英雄情结,希望自己对他人、对社会有意义,这种感觉很幸福,这也是我们那么多队员和志愿者在无怨无悔、自带干粮做这件事的原动力。”张勇说,蓝天救援队的救援行动纯公益、不收费,但每次逢年过节,他们一开门,就可能看到地上摆着一堆礼品,送礼物的人千方百计打听到他们地址,放下就跑,“还有送整头猪的”。

有时候执行完救援任务,大家AA制吃饭,去结账时候发现已经有人结了;打车,司机师傅从他们的电话交流中得知是他们是去救人的,坚持不肯要打车费。“这样温暖的事情特别多,予人玫瑰,手有余香,温暖是相互的。”张勇说。

救援队发展到今日,张勇说:“我们一直在苦练内功,做好标准化、精英化、国际化。除了中国,蓝天救援队已经在马来西亚、斯里兰卡、泰国、缅甸、尼泊尔、新加坡6个国家建立了队伍。我们要让世界知道,中国不缺人道主义传统。”(文化副刊部编辑)