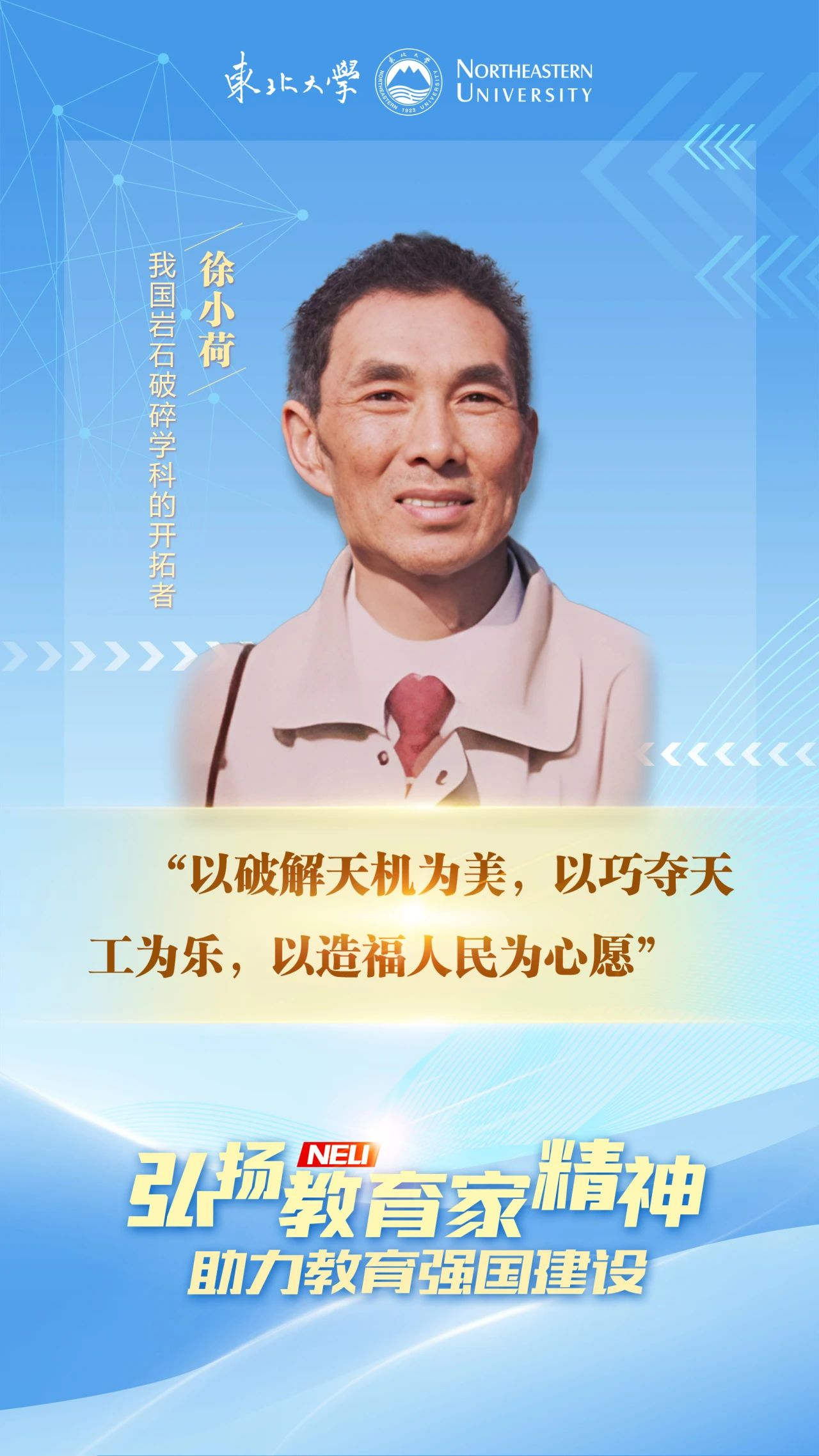

徐小荷:一颗为祖国耕耘于矿石之下的星辰

教育家的身影,是穿透时代的精神灯塔;三尺讲台的故事,是滋养心灵的永恒诗篇。我们怀着敬意叩响历史之门,寻访老教育家的生命印记。这些泛黄教案里凝结的智慧和白发皱纹中镌刻的坚守,不仅是个人奋斗的注脚,更构筑起东北大学育人兴邦的精神谱系。他们以不同姿态共同诠释着:对育人使命的虔诚,对真理追求的炽热,对后辈成长的托举。

这些故事不是尘封的档案,而是流动的星河。当我们凝视这些教育长河中闪耀的星辰,看见的不仅是过往的荣光,更能照见肩上的担当和未来的希望。愿教育家精神系列报道成为薪火相传的驿站,让这种精神血脉在新时代焕发夺目光彩。

他,以破解天机为美,六十余载深耕采矿学科,为我国采矿工程学科筑牢根基;

他,以巧夺天工为乐,聚焦国家战略需求,攻克诸多技术难关,实现岩石破碎领域的多项创新突破;

他,以造福人民为心愿,传承“五四煤”精神,为国转系、以身许国,用一生赤诚为国家培育一批又一批矿业人才……

他就是我国岩石破碎学科的开拓者,一颗为祖国耕耘于矿石之下的星辰——东北大学教授徐小荷。

01

家国召唤:

以身许国终不悔

1950年,新中国刚刚成立,百废待兴,年仅17岁的徐小荷带着少年心中的赤诚与家国理想,离开了故乡,踏上了北上的列车。当时的他,也许未曾想到,这一场青春的出行,不仅是一次求学之旅,也是他与祖国矿业事业的初次牵手。

然而,命运的转折总是悄然而至。

在他刚刚迈入心仪的机电专业课堂时,就迎来了国家的呼唤:新中国的建设亟需采矿技术人才,呼吁学生转系到采煤专业。

面对这一选择,许多人犹豫彷徨,因为采煤专业意味着放弃所爱、投身艰苦。然而,这一选择并未让徐小荷陷入长久的纠结与挣扎。“国家需要我,我就去。”这简单而坚定的八个字,虽未高声宣扬,却如同洪钟大吕般振聋发聩。他放弃了热爱的机电专业,同其他106名青年学生一起,为国转系,选择了采煤这个既艰苦又危险的专业。

更大的考验还在后头。

煤矿实习,是每一位采煤学生必经的“淬火”。徐小荷和他的同学们下到鸡西煤矿,亲手操作沉重的凿岩机,与坚硬的岩石斗争。“压气机一开,机器轰鸣,三个人抖得像筛糠,骨头都散了架。”回忆起当时的艰辛,徐小荷的言语中却更多的是自豪。他们从未退却,反而在井下的漆黑与汗水中更加坚定:必须让祖国有自己的矿业技术力量,必须改变依赖外国工程师的局面。

当矿务局的领导动情地对他们说:“你们是新中国的第一代大学生,祖国期待着你们改变未来。”那一刻,徐小荷和同学们心中涌起了一股不可抑制的力量——“为祖国建设不遗余力”,这不仅是誓言,更是整个青春的方向。

106名年轻学子,汇成一股涓涓热流,奔向矿业最需要的地方。他们在煤矿的黑暗里挖掘未来,在机械的轰鸣中托起国家脊梁。在那里,他第一次亲手抬起506凿岩机,第一次用血肉之躯对抗坚硬的石壁,第一次明白了矿业人的使命——“总要有人去献身,才能让这个行业兴旺,才能让国家强盛。”

02

勇攀高峰:

在岩石中开辟科学星河

从采煤井下的初体验,到站在讲台上授课,再到实验室中的深耕,徐小荷将一生都献给了岩石破碎学科,一个曾经在国内无人问津、尚显荒芜的研究领域。当时,岩石破碎领域在国内尚属空白,而矿山开发与采掘却迫切需要相关理论的支持。面对这样的困境,徐小荷选择了从零起步,在实验室里与岩石为伴,用钻研与创新为矿业科学开辟出一条属于中国的道路。

岩石是沉默的,但徐小荷却从它们的沉默中听到了科学的呐喊。他潜心研究,发现岩石破碎过程中的规律性原理,并提出了按凿碎比功进行岩石分级的方法。这一方法不仅填补了国内的空白,也成为工程领域的重要实践指导。

1984年,徐小荷完成了具有划时代意义的学术著作——《岩石破碎学》。这本书是我国第一部系统论述岩石破碎理论的专著,被誉为“开启了中国岩石破碎学的新时代”。书中的理论模型、实践案例和方法论,不仅解决了工程实际中的诸多难题,更为后续学术研究提供了坚实的理论基础。

工作几十年,徐小荷破解的“天机”无数。迄今为止,徐小荷已独立或参与论著了《钻眼爆破》《论我国岩石分级》《冲击式凿岩及其工具》《冲击凿岩的理论基础与电算方法》等书籍10余部,为我国采矿专业教学科研工作的发展奠定了坚实基础。

这些著作不仅仅是科学的总结,更是他几十年科研心血的凝结。他始终坚信:“科学是为国家服务的,研究成果必须能够切实解决实际问题。”他的学术成就,如一颗颗藏匿在岩石中的明珠,将中国矿业科学的版图装点得绚烂夺目。

探索真理的过程艰辛枯燥,徐老另辟蹊径,培养自己对科学的审美观,以科学为美,在追寻美的过程中攻坚克难,勇攀科学高峰。

退休以后,徐小荷虽然离开了工作岗位,但依然心系教育。徐小荷发现现在部分学生对科学研究并不感兴趣,单纯是为了文凭和职称而学习,不知道科学的美在哪。为了解决这个问题,在退休的这二十多年里,徐小荷坚持研究科学、教育、美学之间的关系,力求让更多人发现和感悟科学之美。

2012年,他在面向学院青年教职工的讲座中,以“培育对科学的审美兴趣”为主题,倡导科研工作者从习以为常的现象中发现科学之美,以居里夫人、爱因斯坦等科学巨匠为榜样,鼓励青年学者摒弃功利浮躁心态,在探索真理的征程中体会学术的纯粹与诗意。“搞科学的人,要对所从事的工作感兴趣,以科学为美,才能够给自己提供动力,让自己爱上科学,学习科学,探索科学。”徐小荷说。

03

德教为先:

传承崇高师者风范

徐小荷教授始终坚守教育教学一线,他主讲的课程生动有趣、通俗易懂,巧妙地将复杂的岩石破碎理论与实际应用紧密结合,让学生在掌握专业知识的同时,深刻领悟矿业事业对国家发展的重大意义。

他深知教育的本质不仅在于知识的传授,更在于人格的塑造与潜能的激发。课堂教学中,他善于将复杂的岩石破碎学理论与工程实践案例相结合,运用生动形象的比喻和互动式教学方法,充分激发学生的学习兴趣;科研指导过程中,他注重因材施教,依据学生的特长制定个性化培养方案,引导学生在学术探索过程中找寻到自身的热爱与发展方向。

徐小荷总是亲自指导学生开展实验。他对实验细节要求严苛,从实验设备的选型到实验数据的分析,均严格把关。他鼓励学生积极提出问题、大胆探索,着力培养学生的创新思维和实践能力。他常说:“科学研究需要的不仅是知识,更需要勇于探索的精神。”在他的悉心指导下,学生们不仅掌握了扎实的专业知识,更培育出对矿业事业的热爱和责任感。朱万成教授回忆道:“徐老师不仅专注于自身研究领域,还密切关注整个采矿学科的前沿发展及学科交叉融合趋势。十年前,他就极具前瞻性地提出智能化是采矿未来的发展方向,眼光十分独到。”在徐小荷教授的建议下,东北大学采矿专业从“十三五”时期便着手建设矿山灾害预警云平台,为矿业智能化发展奠定了坚实基础。

如今,采矿系实验室中仍在使用一件陈旧的摆锤装置,这是1968年徐小荷教授进行岩石破碎实验时所留存。2010年,为传承东北大学在岩石冲击破碎学方面的研究特色,已八十多岁高龄的徐小荷教授采用师傅带徒弟的传统方式,亲自指导学生运用这个摆锤装置开展实验。

“实验设备可以自己造!”当实验需要前置放大器时,徐小荷提议学生动手制作。当时的博士生牛雷雷回忆道:“徐老师建议我们自己制作,这样能深入了解内部原理,便于判断测试数据是否准确,出问题时也能迅速查找并提出可行的解决办法。”徐小荷教授十分注重培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。在焊制前置放大器电路板过程中,他对学生的焊接质量要求严格,指出不仅要焊的牢,还要焊点小,因为这关系到实验的稳定性和可靠性。在徐小荷的悉心指导下,学生们不仅学会了制作实验设备,更学会了从细节入手,保障实验数据的准确性和可靠性。

“东北大学采矿工程的研究方向从岩石破碎逐步拓展至岩石损伤与破裂,能够一脉相承并不断丰富内涵至今,并在全国乃至国际上具有重要学术地位,这都离不开徐老师高瞻远瞩的学术追求和奖掖后学的育人精神。”朱万成教授在谈到徐小荷老师时说。“作为一名青年教师,我们的责任就是要把这份事业传承下去,为采矿学科和东北大学尽一份力量。”

从煤油灯下的岩石破碎学的手抄讲义到采矿智能化的学科发展愿景,从学科拓荒到人才培养,徐小荷教授九旬伏枥、志在千里。在“54煤”系列采访视频中,白发苍苍的徐老精神矍铄,语重心长地说道:“青年学生和有幸从事科学研究的人,应当以破解天机为美,以巧夺天工为乐,以造福人民为心愿。”这句话,是徐老以一片赤诚丹心,对青年、民族、对国家的深深祝愿。