从工程师到博导,在湖大生根发芽

『与湖大共成长』系列聚焦近年来加入湖大的学者,他们跨越山海,相聚麓山。在这里,他们教书育人、探索真理、传承文化......与湖大共成长。湖南大学融媒体中心邀请电气与信息工程学院教授汪洪亮,讲述他来到湖大的故事,以及在麓山下的精彩生活和成长经历。

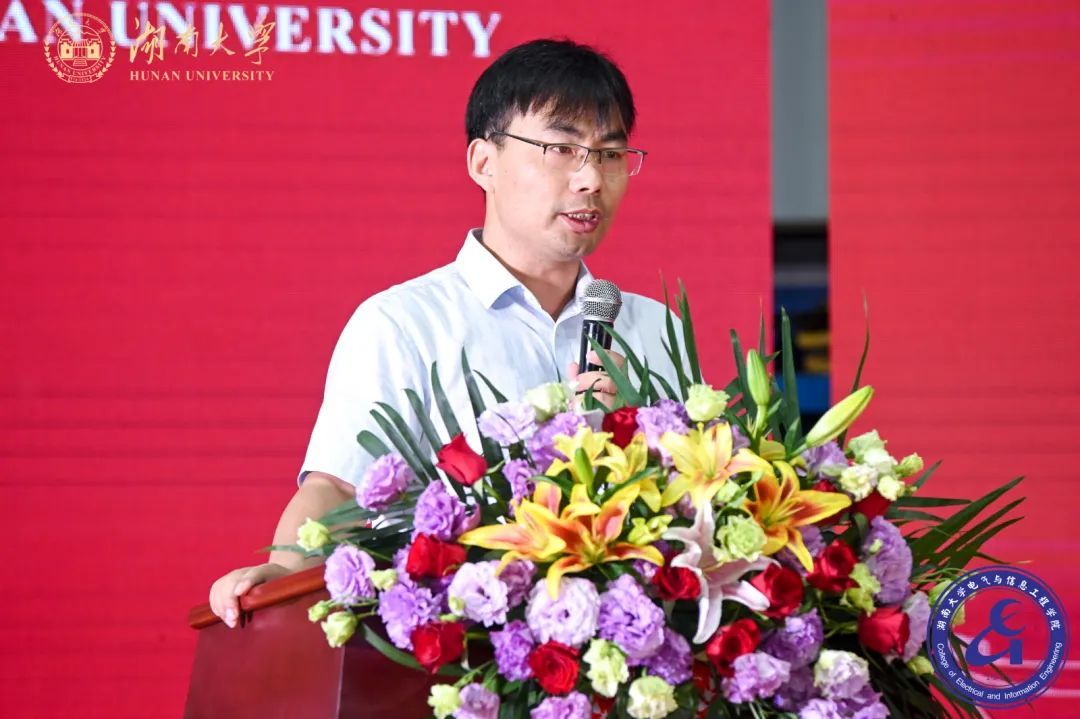

湖南大学电气与信息工程学院教授汪洪亮

01

“在实践与科研中上下求索”

我是汪洪亮,现为湖南大学电气与信息工程学院的教授、博士生导师。

二十多年前,本科毕业后我前往浙江横店集团热电厂担任电气工程师。一年多的企业工作增长了我的实践经验,也启发了我在学术上进一步深造。完成博士学业后,我选择投身企业实践,在阳光电源公司担任光伏高级工程师、储能技术负责人,从事新能源发电和储能研发工作,继续积累经验与拓展视野,为后续的学术与职业发展奠定坚实基础。

而我与湖大的故事,还要从一场讲座说起。

2013年5月,我前往加拿大皇后大学进行博士后的研究工作。当时的合作导师Yanfei Liu教授与罗安院士曾是校友,受邀来到湖南大学讲座。初次来到湖大的我,不仅被这里的严谨求实的科研氛围所吸引,而且被湖大对青年老师的大力支持所感动。

罗安院士指导汪洪亮(右一)在科研实践中成长

在学校的支持下,我在2018年成功入职湖南大学。我的研究面向电力电子拓扑、控制和系统及其产业化应用,数字信息处理与语音识别等多个领域。在罗安院士带领的电能高效高质转化全国重点实验室中,我也紧跟着电能高效高质转化的科技前沿步伐。

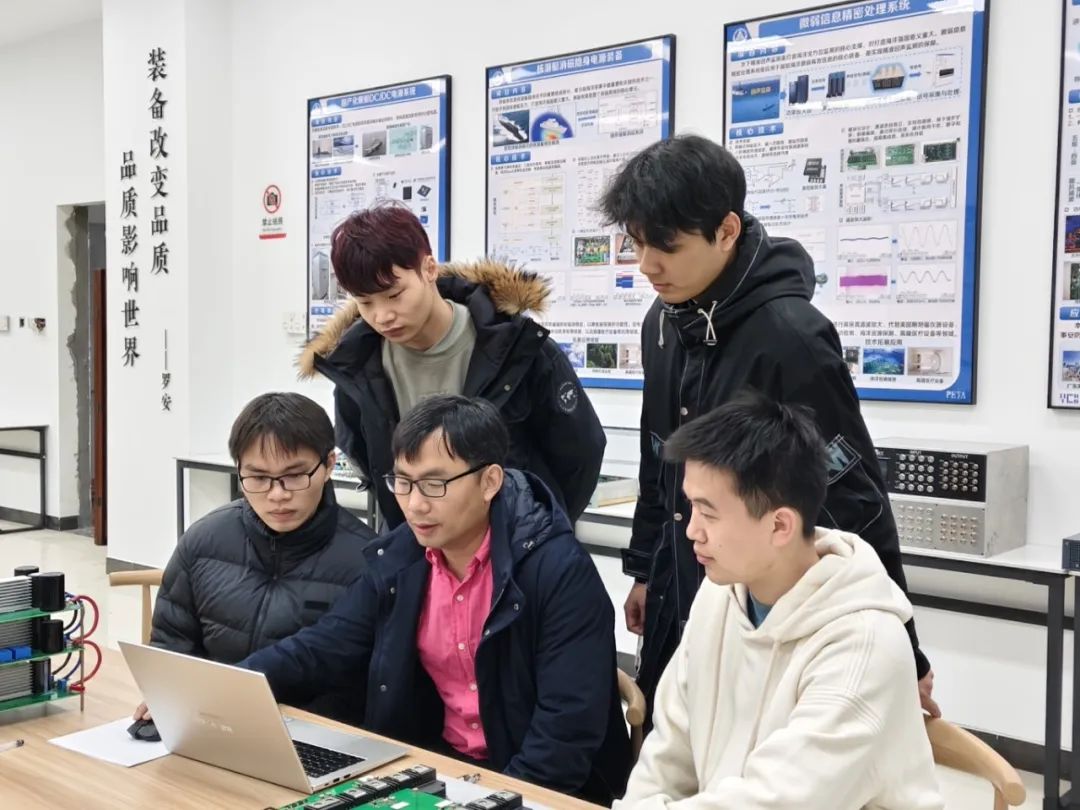

在课题组“装备改变品质、品质影响世界”的理念影响下,我确立了“有且仅有、降本增效”的根本任务。既扎根企业应用,以创新成果驱动行业发展;也深耕科研研发,以学术探索引领技术前沿,在创新突破与降本增效中实现科研与应用的双重突破。

近年来,我承担国内外自然科学基金和企业项目30余项,授权国内外发明专利80余件,发表SCI/EI论文90余篇,收录TIE、TPEL、JESTPE等行业顶级期刊。可以说,工作实践和学术科研构成了我在研究领域上下求索的两条主干。而湖大,是我进一步转化科技成果的根系与源泉。

罗安院士指导汪洪亮研发消磁隐身电源

02

“搭建校企合作的桥梁”

多家企业工作的经历让我明白,科研成果不能束之高阁,必须转化为实际应用,并在生产中产生切实的效益。为此,回国7年来,我走访学习了近150家民营企业,深入了解行业痛点与需求,对于意向企业,采用“先免费技术服务,后合作”的模式,从而为新技术落地企业打下良好的前期磨合和后期合作基础。科研成果与实际生产的紧密结合,才能让科研真正服务于社会经济发展。

在与初创企业湖南珂拓电子合作的过程中,我们开发的地铁车厢手机充电及紧急电源系统已广泛应用于全国,典型案例如湘西凤凰磁悬浮列车,以及长沙、上海、深圳、广州等多地地铁线。

在联合中国船舶集团研发的核电站水域预警系统中,我们秉持一体化设计的原创思维,创新性地实现了功放与阻抗匹配的耦合技术。这使得设备体积缩减至核电站要求的1/6,且传播距离超过核电站要求的3倍。最终,这套系统在广东阳江核电站作为全国核电站第一套实现了示范应用。

汪洪亮(右一)调试水域预警系统

针对生产优质薄板钢的大功率高频感应加热电源,我们发明的多变换器主从分时复用技术、提出的变压器耦合IGBT并联动态均流方法与正负序阻抗模块并联均流方法,实现了感应加热电源模块的稳定输出。在与岳阳中科电气公司联合开发高频感应加热电源系统的过程中,我充分认识到了产学研用紧密协同创新的重要性。

从技术攻关需求牵引,到应用落地无缝衔接,可谓“路漫漫其修远兮”。而在与湖大共成长的时光里,得益于湖大实事求是的思想精神与经世致用的实践理念,我在校企科技成果转化的多元合作模式中,能够不断深耕求索、不断共建共创。近5年,我主持民营企业超500万横向项目4项(含专利转让),其中超1000万2项,从而为同学们提供更丰富更优质的实验设备平台,为拓宽科研应用方向提供有力的经费支撑。

汪洪亮(右一)开发微伏信息处理系统

03

“培养兼具工程师实践能力和

科学家探索精神的优秀复合人才”

每当为有志于出国深造的学子撰写推荐信时,我总会特别强调:“希望你们怀揣着对祖国的热爱,扎根专业技能,开拓前沿视野。学成归国后,为中国电能科技的创新发展贡献力量。”我也经常与实验室的同学们分享在加拿大的五年时光,讲述带着怀孕五个月的妻子和大宝提前辞职毅然回国的故事。回国飞机起飞的那一刻,我从心底感受到作为一名中国人的自豪!

在培养学生科研能力方面,我始终贯彻多学科交叉培养的观点,因为做好一个装备,不只需要一个学科知识。在实验室中,我鼓励每一位同学都成为多面手:希望他们不仅能够精通电气工程,还能够掌握电子、自动化、测控以及机械结构等专业知识,并且能够将这些知识融入医疗、激光、声波、材料等不同应用场景。

汪洪亮与团队学生交流

从控制芯片STM32、DSP、ARM、CPLD、FPGA等硬件电路设计,到软件编程;从485、SCI、以太网等通讯技术,到热磁仿真论证;从1W-1MW的装备功率器件选型,到机械结构工艺设计等方面……具备工程师的实践能力很重要。

此外,持续发现问题的思维、有效解决问题的能力,探索未知领域的意识……具有科学家的探索精神也很重要。这不仅是我的努力方向,也是我培养学生的目标。

曾有一次,我们的课题组在进行实验的过程中遇到了功率器件因过流而损坏的突发状况。在时间紧迫的情况下,我迅速将学生们分成两组轮值调试,与他们一同奋战在实验室。通过精准的动态均流策略调整和参数优化,我们终于解决了这一难题。随着实验顺利推进,学生们对实验有了更多的把握,也在处理实际问题上收获了更多经验。

每每看到毕业生收到华为、阳光电源、科华、国家电网、国防科研院所等众多企事业单位青睐,并在各自岗位崭露头角获得业界好评,我就更加坚定了教书育人和科研应用的决心。

汪洪亮向同学们讲解创新思维培养

在湖大的岁月里,我于科研与教学中不断探索前行。从企业实践到学术深造,再到入职湖大,每一步都坚实有力。搭建校企合作桥梁,推动成果落地是一种使命;引领学生创新成长,深耕教学一线也是一种使命。未来,我将继续与湖大携手共进,为学术发展与学生成才贡献更多力量。