这门“AI+”课程怎么上?人大学生说了算!

让数据说话

用算法激活创意

这群人大师生

正在用AI重新定义“创新”

在这场创新的盛宴中

同学们别出心裁——

新闻学与AI“携手同行”

从微博海量新闻数据的瀚海中

抽丝剥茧

精准剖析热点话题的传播脉络

数学与编程“碰撞火花”

将数学原理幻化为

趣味盎然的魔方游戏

探索数学与游戏交互的无限可能

经济与信息技术“深度拥抱”

在复杂经济模型的构建中纵横开阖

精准描摹市场风云变幻的轨迹

……

来自20个学院的

22个跨学科团队

148名本科学生

和10名授课教师

22名硕博助教

随着一个个灵感迸发

一个个创意落地

中国人民大学首期“AI+”创研课

已经完成全员答辩正式结课

在这个坚持 “学生主导、项目驱动、过程自主、质量严控” 的创新课堂上,学生不再是单纯的学习者,而是创新的主导者;AI不再是冰冷的科技,而与人文情怀温暖拥抱;理论不再仅是课堂的传授,而与实践碰撞,迸发出奇思妙想。

在技术与社会的双重变革浪潮中

高校人才培养

如何回应时代的挑战?

传统大学的定位

如何从知识型向赋能型转变?

中国人民大学“AI+”创研课

正在给出自己的答案

自主探索:以“学”为中心

中国人民大学“AI+”创研课是教务处2024—2025学年秋季学期创新打造的本科学术训练体系课程项目,融合前沿AI技术与多元学科知识,构建起一套以学生自主探索为核心、教师精准指导为支撑、团队协作共进的创新教学模式。

该课程项目贯穿选题、申请、实施到评价的全流程,遴选具有丰富研究经验和跨学科研究兴趣的教师担任指导教师并确定选题类别、方向,由学生自组团队、结合兴趣申报课题,通过集中研讨、开题汇报、分组指导、中期汇报和期末结项等,为学生深入钻研学术、推进项目筑牢根基,全力塑造具有人大特色的AI创新教育高地。

▲ 中国人民大学“AI+”创研课结课答辩会暨座谈会。

“技术变革和社会变革相互交织,高等教育也必须跟上步伐。‘AI+’创研课正是中国人民大学在跨学科融合和学生主导学习领域的重要探索。”中国人民大学教务处处长吴健这样定位“AI+”创研课。

从设计之初,这门课程就给予了同学们极大的自主空间,教师角色也从传统课堂中知识传授的“主导者”,转变成学生探索知识道路上的“引路人”。

“老师为学生提供选题方向和丰富的案例指南作为参考,同学们则可以依据自己的兴趣爱好和独特视角,与老师进行充分沟通后,自主细化研究课题,这种模式充分尊重学生的自主性,让他们在学术探索中找到真正感兴趣的方向。”“AI+”创研课授课教师、中国人民大学信息学院教授范举说。

中国人民大学高瓴人工智能学院教师周骁指导的“智慧社会治理”项目,生动诠释了这一理念。团队最初聚焦城市动态监测管理课题,却在研究过程中,敏锐察觉到无障碍出行系统服务存在的问题和潜在需求,果断调整研究方向。“让学生在试错与纠错中深入理解知识,提高解决实际问题的能力,学会在复杂情境中独立求解,这正是‘AI+’创研课期望赋予学生的素养。”周骁强调。

从最初脑海中一闪而过的创意火花,到详细的方案设计;从繁琐的数据收集,到深入的分析以及模型构建,这场始于兴趣、驱动于实践、凝聚于跨学科合作的“AI+”创研课堂正在改变传统教育的边界。

学科交叉:以融合促创新

在“AI+”创研课的课堂上,人文社科的深厚积淀、理工科的缜密逻辑交融,不同学科背景的学生汇聚一堂,共同探索AI与各学科融合的无限可能。

“在进行法律文本的结构化分析时,我逐渐学会了正文化表达。”法学院2022级本科生肖思娜分享着。她与团队成员选定以智慧司法问答系统为研究方向,期望借助大模型“检索增强生成”技术,打造高效实用的平台,提升法律服务的可及性与准确性。

张腾裕是外国语学院2022级本科生,虽然专业是法语,却在进入大学后对数学产生了浓厚兴趣,“AI+”创研课正好提供了一个将两者融合的契机。张腾裕所在的团队以“魔方数学原理形式化与Lean游戏构建”为方向,他通过自主学习所掌握的抽象代数知识和参加学术实践项目时积累的编程经验发挥了重要作用,而他的法语专业背景更为团队带来了独特优势。“我们很多讲义和参考资料都是法文,我本身是法语专业,团队里只有我能够看懂。”张腾裕说。

中国人民大学化学系副教授贺泳霖针对不同专业背景的学生,采用“1+2”的分组分工策略,让学生优势互补。他指出:“在这种跨学科课程形式下,人工智能技术与更多专业深度融合,为培育复合型创新人才提供广阔空间。”

文理交叉、学科融合的方式,正是“AI+”创研课的独特魅力所在——充分发挥人工智能技术的独特优势,形成“AI+”学术群落,让智慧赋能、“AI+人文社会科学”成为人民大学的特色和文化标识。

项目驱动:以问题为导向

以项目为驱动

从问题到解决方案

从探索到优化

在“AI+”创研课的学习过程中

理论与实践双向交织、协同共进

达成学术与应用的深度耦合

从课堂到实践的跨越间,每一个学术理论都找到了它的“锚点”。

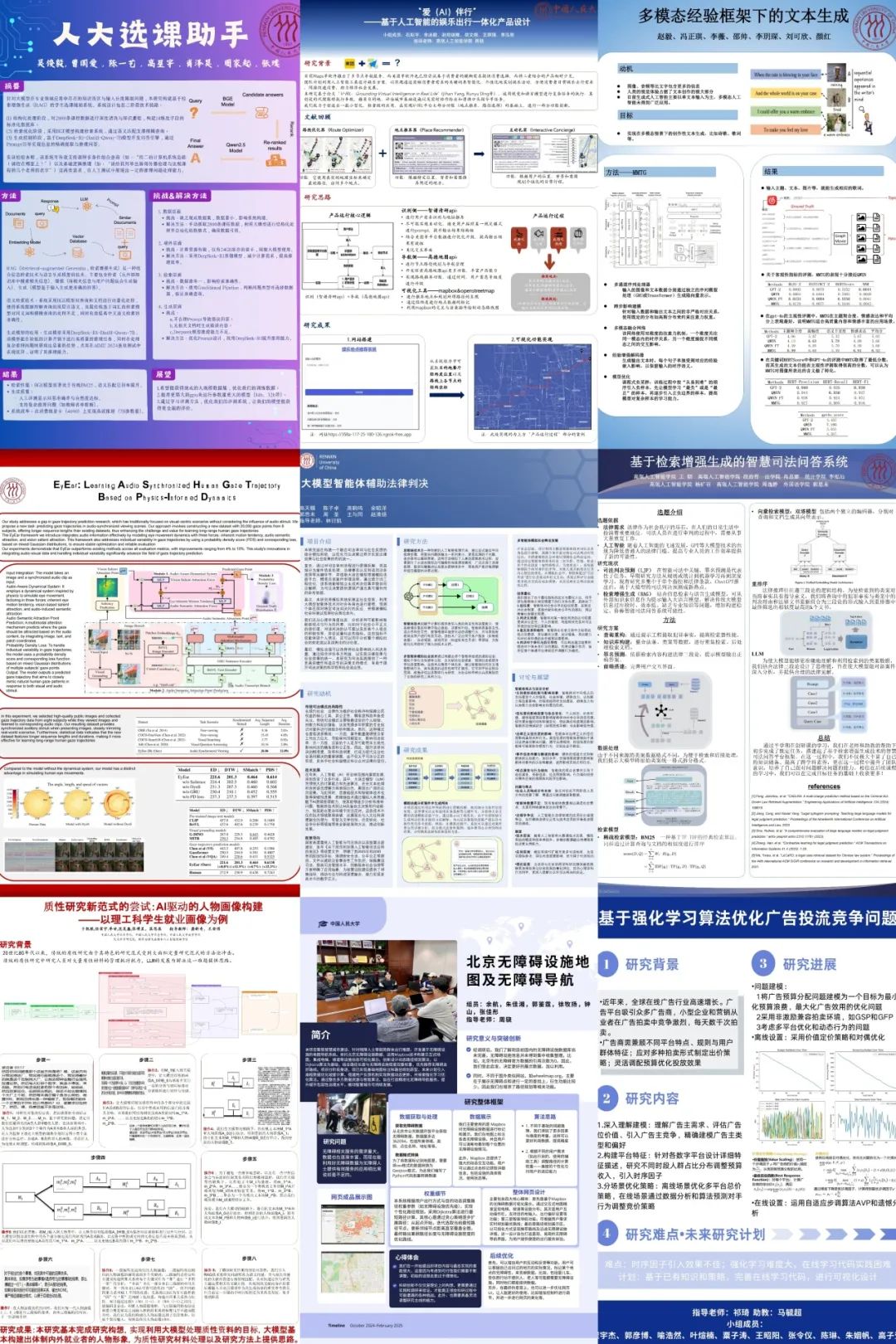

▲ “AI+”创研课结项海报

当AI走进校园,在“人大选课助手”项目中,学生们运用人工智能技术,整合官方数据与学生反馈,构建智能化知识库,从课程推荐、教师评价,到课程难度评估,为学生提供全面的选课服务;

当AI遇上出行,在“爱(AI)伴行”项目里,同学们引入V-IRL平台智能设计娱乐方案,通过消费者的需求关键词策划个性化活动,方便消费者日常娱乐出行需求;

当AI碰上营销,在“广告投流竞争”项目中,同学们运用人工智能算法精准预测受众需求和市场趋势,通过对海量数据的挖掘与分析,优化广告投放策略,提高广告的精准触达率和转化率;

当AI遇上音乐,在“WeaveWave”项目中,同学们聚焦多模态输入条件下的AI音乐创作,开发出适配多模态音乐生成模型的Web应用,实现三秒匹配情绪BGM,从此告别“找配乐两小时,剪视频五分钟”……

创新的脚步从不停止,同学们仍在探索与优化的过程中大步向前。

AI与人文社会科学相遇

产生的是推动学科融合的潜力

理论与实践交融

碰撞出的是知行合一的火花

个人能力与社会需求接轨

开启的是充满希望的未来之门

人大师生在

“AI+”创研课上的探索之旅

正扬帆起航

未来的无限可能

等待着

更多学子用创新与实践去开拓