从“十大建筑”到光墨传奇 何宝森亲述:如何用艺术雕刻时代精神?

【编者按】

从新中国成立十周年首都“十大建筑”的装饰设计,到“光墨画”的创新拓展;从艺术创作的高峰挑战,到美术教育的深耕细作,何宝森的创作跨越多个领域,他始终将个人的创作追求与国家的文化发展紧密相连。

让我们跟随何宝森先生的脚步,探寻他参与首都“十大建筑”装饰设计的幕后故事,感受学院老一辈艺术家满满的家国情怀与时代担当。

他为中央工艺美术学院(今清华大学美术学院)

装饰雕塑、金属艺术雕刻、首饰设计等专业的创立及发展

做出了重要贡献

他是清华大学美术学院“老教授团”团长

培养了包括苏士澍在内的我国数十位知名书画家

他是中国“光墨画”开拓者

以国画水墨技法为基础,吸收西画的光影技法

开创了既有中国水墨画韵味又有西方画美感的“光墨画”技法

提起何宝森先生,很多人最先想到的是他在书画、教育领域的成就,鲜为人知的是,他在学生时期,就曾参与过首都“十大建筑”的装饰设计。中国历史博物馆和中国革命博物馆(2003年两馆合并,组建为中国国家博物馆)的诸多装饰设计,都蕴藏着他的智慧与巧思。

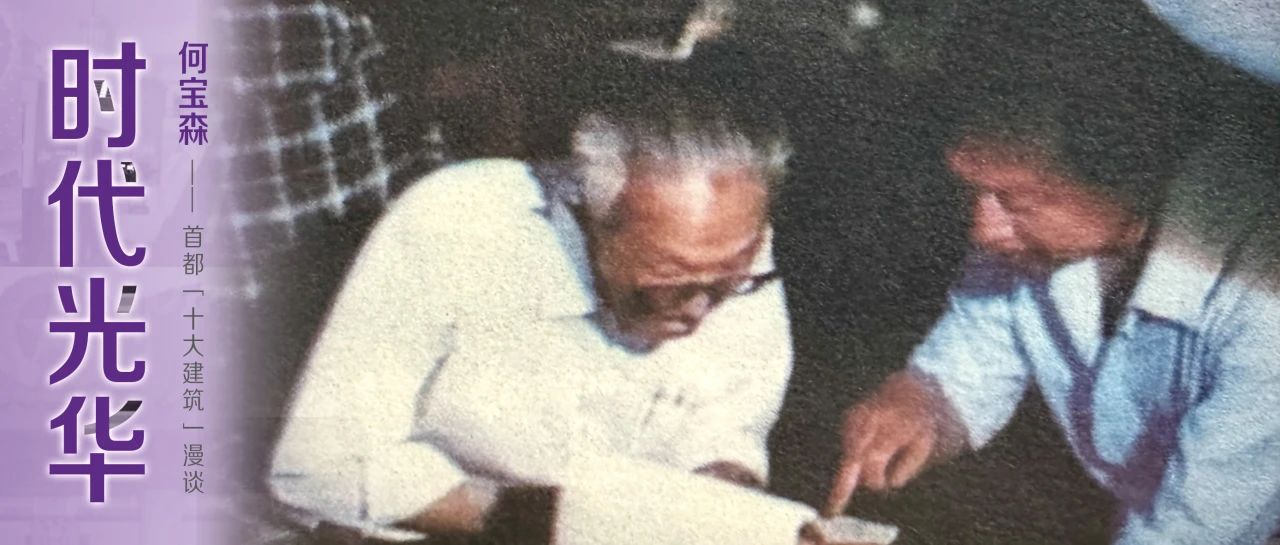

采访现场

野菜花里的长征精神

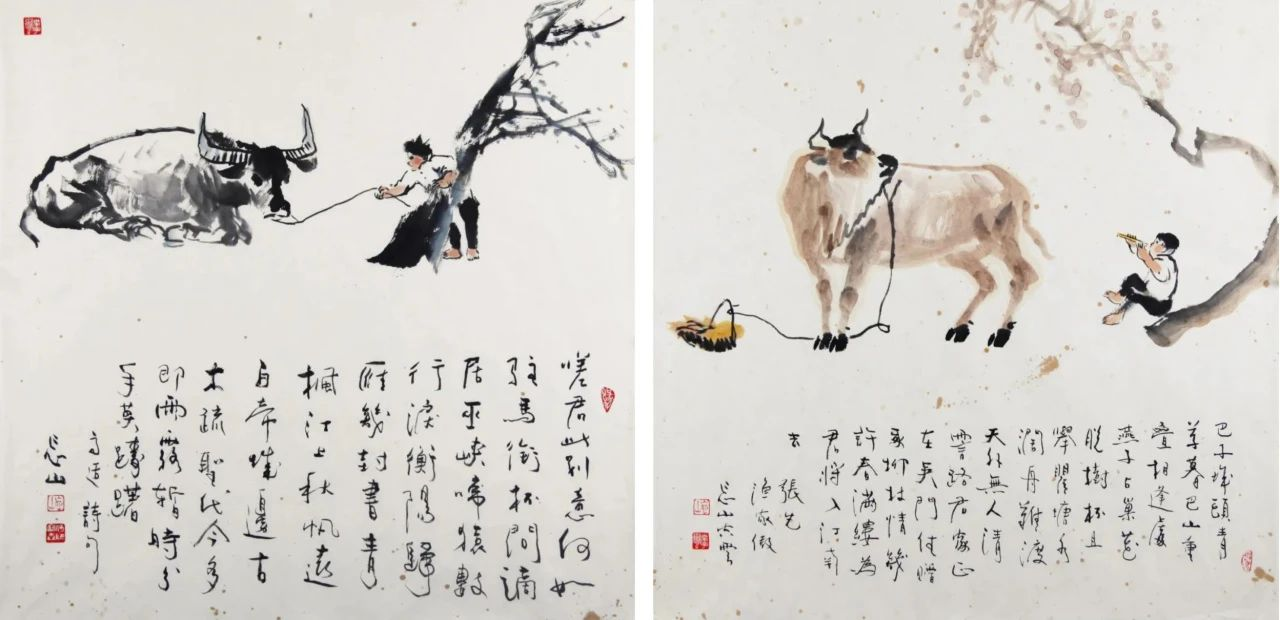

1938年12月,何宝森出生在碧树红土的彩云之南。他的祖父是传统文人,酷爱收藏书画。7岁时,何宝森便常常对着祖父珍藏的齐白石《葫芦小鸡图》临摹学习,从此开启了他的艺术启蒙之路。

小学时,何宝森在父亲的引领下,郑重磕头拜师,成为刚从法国留学归国的云南美术家廖新学的弟子。当他第一次看到廖新学在昆明师范学院海棠树下写生的场景时,少年何宝森被油画的鲜明色彩深深震撼。

何宝森绘画作品

家乡的土壤孕育出绚丽多彩的自然景观,也滋生了一颗向往艺术的心灵。1957年,何宝森考入中央工艺美术学院陶瓷系,师从郑可先生。次年,为了适应新时代的需求,学院决定从各系中挑选出优秀学生,创办新的专业。何宝森脱颖而出,被调至新设立的陶瓷雕塑专业。

与郑可先生一起进行教学研究

与郑可先生一起进行教学研究

1958年8月,中共中央决定筹建首都“十大建筑”,包括中国历史博物馆和中国革命博物馆。两馆工程很快拉开帷幕。

由中央工艺美术学院金宝升老师带队,何宝森被分配到两馆工程装饰设计组,和老师们一起负责两馆外延的雕塑与装饰设计工作,涵盖琉璃瓦、柱头、门廊镂雕、大门旗帜彩雕及铜浮雕等多个板块。

“这一组的主要负责人是时任北京市建筑设计研究院总建筑师的张开济,他一直耐心地引导我们如何深入挖掘建筑的功能、历史、文化内涵和象征意义。”67年后的今天,已步入耄耋之年的何宝森先生,谈起这段珍贵的学习经历,仍倍感幸运。

1959年1月, 参加中央工艺美术学院美术装饰设计第二轮工作的师生,与北京市建筑设计院同志合影于中国革命历史博物馆工地(第一排左起:李绵璐、张友邦;第二排包括张开济、金宝升、罗无逸、陶瓷系57级纪斯亮等;第三排包括染织56级张仲康、李侠、陶瓷系57级何宝森等)

1962年7月,陈叔亮、郑可、祝大年、陈若菊等教师与1957级同学毕业合影于教学楼前。后排左三为何宝森。

在门廊镂雕设计中,何宝森深入海量红色历史资料,探寻灵感。最终,他以长征路上红军曾食用的野菜花为蓝本,巧妙构思出镂空雕塑方案。他细致研习这些植物的形态特征,将其转化为灵动的镂空图案,以期从每片叶子、每朵花的艺术化表达,传递出中国共产党人和红军战士的钢铁意志与英勇无畏的精神。

“这些野菜见证了红军长征的艰难历程,是战士们在漫漫征途中的生存依靠,象征着他们不屈不挠、坚韧团结的精神。我希望将长征精神具象化,让人们透过这些雕塑,看到历史的沉淀,感受到长征的艰辛。”何宝森回忆道。这一创意得到了张开济总建筑师的高度认同与赞赏,让他备受鼓舞。

家国情怀的艺术诠释

中国国家博物馆,古老而庄重,这里一直是全国乃至全球游客的热门打卡地。而踏入这座文化殿堂的人们,最先映入眼帘的,往往是那鲜红的“大门旗帜彩雕”。它与人民大会堂遥相呼应,象征着中国革命的伟大胜利。

对于旗雕的设计细节,何宝森记忆犹新。“设计之初,我们借鉴了苏联建筑的风格,并融入了新中国建筑的特色。”何宝森回忆道,大门旗雕的设计过程颇为波折。团队最初设想采用玻璃瓦烧制工艺来制作整个彩旗雕塑,然而,琉璃工艺的着色限制使得红旗的原色难以完美呈现,无奈之下,只能改为油漆粉刷上色。

这一遗憾,何宝森先生至今仍耿耿于怀。

何宝森参与设计中国革命历史博物馆“门廊镂雕”及“大门旗帜彩雕”

2003年2月,中国历史博物馆与中国革命博物馆合并,组建为中国国家博物馆。何宝森感慨道:“在国博的建筑改造中,我参与的部分设计虽被拆除,但令人欣慰的是,前面的回廊得以保留,大门旗帜彩雕也依然矗立。”能在这样一座意义非凡的国家建筑中贡献自己的力量,何宝森深感自豪。

参与这一历史性建筑工程时,何宝森年仅20岁,正值对知识充满渴望、对未来无限憧憬的青春岁月。他回忆道,当年在工地上,他有幸与周恩来总理有过一面之缘。周总理曾指出,这些设计作品不仅是个人创作的智慧结晶,更是对民族精神的深刻认同与对国家历史的礼赞。

这次短暂的相遇,不仅激励了何宝森在艺术道路上的坚守和传承,更让他坚定了将个人发展与国家发展紧密相连的决心。

作为传世之作,首都“十大建筑”装饰设计中蕴含的巧思令人赞叹:中国革命和中国历史博物馆两馆,采用“目”字形院落式布局,以较小的体量营造出宏伟的外形;古典风韵的钓鱼台国宾馆内设有17栋青砖红瓦的接待楼,为体现大小国平等的外交理念,特意不设“一号楼”;北京火车站多功能大厅则创造性地运用了“双曲拱翘”的建筑造型……

在谈到首都“十大建筑”的特殊意义时,何宝森认为,这些建筑不仅是珍贵的物质文化遗产,其在建筑结构与技术方面的创新探索,如薄壳结构、装配式结构乃至悬索结构的早期应用,更是继国民经济恢复时期自然延续现代建筑理念之后,中国建筑领域探索新方向的重要亮点。这些探索不仅推动了建筑技术的进步,更展现了建筑艺术与历史记忆之间的深度交流与对话。首都“十大建筑”承载着国家记忆与民族精神,是新中国城市化进程的重要见证,也是中国文化自信的显著标志。

新长征 再出发

时光流转,首都“十大建筑”早已成为北京城市格局的基石,奠定了今日北京的恢弘风貌。作为北京城市乃至国家形象的象征,它们在传承保护与创新发展中的地位始终不可撼动。

何宝森先生指出,深入研究首都“十大建筑”,可以清晰地看到中国建筑风格与国际潮流的深度融合,进而形成了一种独具中国特色的建筑语言。这些建筑的构造与装饰,承载着深刻的时代印记,是国家文化软实力的重要体现。

何宝森先生认为,首都“十大建筑”在风格与形式上与现代标志性建筑有所不同,在历史与政治意义上占据着独特地位,蕴含着那个时期人们对新中国建设的热切期待。相比之下,当代建筑在设计理念上更偏重功能性、市场导向与创新性,不同时期的建筑也反映出不同的时代精神。

作为我国著名的画家、雕塑家和美术教育家,何宝森先生的作品遍布祖国大江南北。他曾为中南海紫光阁设计《彩陶艺术》壁画,为李大钊纪念馆创作李大钊雕像,为毛主席诞辰100周年设计纪念币,也曾参与创作海南岛上的山体老子像、三亚海棠湾的神农炎帝像等。这些作品无不体现着他的艺术追求:“一名优秀的艺术工作者,必须具备宽广的视野和深厚的文化底蕴。”

何宝森创作的《山体老子像》

2024年春节前夕,何宝森先生回到家乡云南省曲靖市,捐赠了53件书画作品。在与云南省部分高校和中小学美术教师交流时,他表示,希望学生们能有机会近距离欣赏名家真迹,亲身感受传统国学书画艺术的魅力。此外,他携弟子创作设计的大型雕塑作品《长征,地球的红飘带》也正式亮相。

何宝森先生寄语后辈:“新时代有新的长征要走,希望年轻一代铭记历史,继续发扬中华民族的优良传统,同时拓展国际视野,坚持传承与创新融合,塑造更多既能代表这个时代又能体现中华民族精神的优秀作品,为人类社会的进步贡献艺术力量。”

1979年冬,特艺系1978级学生与老师合影(前排左起:何宝森、权正环、白振欧、李德利;二排中为姜沛然)

采访记者与何宝森先生合影