王军:一座馆与一座城的故事

文/本报记者 张恩杰

摄影/本报记者 李娜

统筹/李洋

今年3月26日,中国现代文学馆将迎来建馆40周年纪念日。早在1980年12月,文学巨匠巴金先生发出这样的倡议:“我建议中国作家协会负起责任来,创办一所中国现代文学馆,让作家们尽自己的力量帮助它完成和发展。倘使我能够在北京看到这样一所资料馆,这将是我晚年的莫大幸福,我愿意尽最大的努力促成它的出现,这个工作比写五本、十本《创作回忆录》更有意义。”

40年来,全国各地一批又一批的文学青年奔赴北京,推开翻模自巴金手掌印的中国现代文学馆大门,在这里寻找文学的初心,感受文学的温情与厚度。“中国现代文学馆以‘无墙’为核心理念,通过特色展览活化文学史、以创新活动连接公众、以开放功能服务社会,成功构建了一处兼具历史厚重感与时代活力的文化空间。它不仅保存了文学的‘矿藏’,更通过情感共鸣与思想碰撞,让文学青年在此找到精神归属,成为北京乃至全国文学版图中不可或缺的‘灯塔’。”中国现代文学馆常务副馆长王军接受北京青年报记者采访时如是说。他从个人视角,将一座馆与一座城的故事娓娓道来。

精神殿堂

拥有21万件文物142个作家文库

3月13日下午,北青报记者来到位于朝阳区芍药居的中国现代文学馆,院内一树又一树的玉兰花竞相绽放,芳香四溢,不时有观众前来赏花和参观。

在文学馆A座办公楼,北青报记者见到了王军,他正在忙着筹备建馆40周年系列活动。“3月18日,我馆聘任特邀研究员及客座研究员;3月26日举办建馆40周年回顾展及馆庆座谈会,当天还要为鲁迅新塑像揭幕,鲁迅的长孙周令飞先生要来我馆参加揭幕式……”王军掰着指头开门见山地说道,他期待这将是一次回归文学初心和推动文学馆事业全方位高质量发展的大会。

现代文学史的研究,始于朱自清的《中国新文学研究纲要》。从朱自清到王瑶《中国新文学史稿》,到严家炎《中国小说流派史》,再到钱理群、吴福辉、温儒敏《中国现代文学三十年(修订本)》及《中国现代文学研究丛刊》,很多现当代文学史家的文学资料入藏了文学馆。

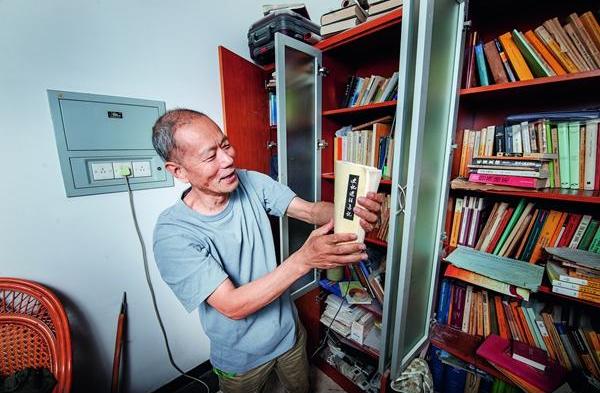

作为中国现当代文学的“大本营”,王军和同事们守护的,是一座拥有21万件文物、142个作家文库的精神殿堂(馆藏总量98.04万件)。其中包含鲁迅《域外小说集》、茅盾《子夜》等名著的手稿约3.57万件,共涉及作家6000余位。而每一个作家文库的建立,也承载着许多故事。

王军举例,馆内最大的文库为“唐弢文库”。1992年,唐弢与世长辞。他的夫人沈絜云及子女想要为先生的藏书寻找一个妥善的去处,让它们尽最大可能得到良好的保护和充分的开发利用。经过认真考察、反复比较和讨论,选择了中国现代文学馆。签署捐赠协议之后,2000年刚刚建成的现代文学馆芍药居新馆派了一支五人组成的小分队走进唐家,“用两个多月时间整理、接收了这位藏书家毕生搜集的4万余册珍本,涵盖1915年至1949年的文学期刊、初版本及作家签名本。”“唐弢文库”中,经文物鉴定认为一级品图书的有141种。这些珍本填补了中国现代文学史料体系的空白,也使得文学馆的学术视野兼具了历史纵深与国际格局。

馆内还保存着老舍先生上世纪20年代在英国伦敦大学东方学院的讲课录音等珍贵影像视频资料。“老舍当时25岁,声音很清亮,音调比较高。现在听他遗留下的这些录音,从朗朗之声中能回味到京味儿语言的魅力。这些也都是研究对外汉语教学和近百年来北京话发展变化的宝贵资料。”

文学之光

丰富北京文化地标与文化资源

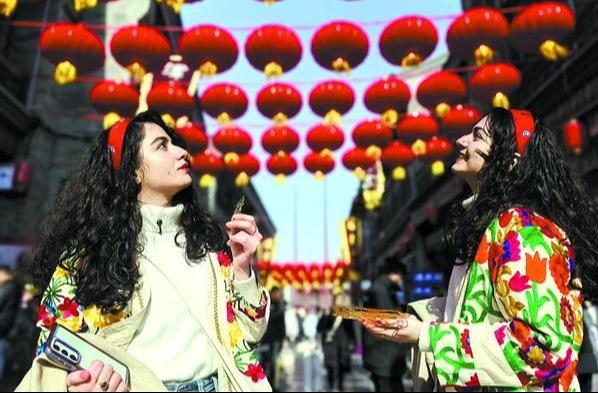

对于全国各地的文学青年来说,到北京必到现代文学馆,这是文科生才懂的浪漫。对于这个领域的学者们来说,这里更像是一个家,承载着无数美好的相遇和回味。北京,也因此不断汇聚着文学之光。

王军清晰地记得,2000年5月,中国现代文学馆新馆落成时,他正在中共中央党校中共党史专业读硕士研究生。那时他经常跨越半个北京城跑来馆里听讲座。“人很多,有时没有座位,就坐在前排地上,听叶嘉莹先生站着讲辛弃疾词。”有一次,王军来馆里听周汝昌先生讲《红楼梦》里史湘云的故事。也因此,有了周先生的联系电话。“有一年我冬天去周汝昌家拜访,他亲自开门,见了我一把攥紧我的手,连连不迭地问:‘冷不冷?冷不冷?’见了他,我满心喜悦,心里有一种花开的声音。”王军追忆道,周汝昌那时几近失聪失明,但话声琅琅,滔滔不绝。

2017年,王军从人力资源和社会保障部调入中国作协办公厅工作,到中国现代文学馆的机会就更频繁了。记得有一次,他在马识途书法展开幕式上亲眼看见了马识途先生。那时他快105岁了。“后来没想到我来文学馆工作,又为他办了一次书法展,这时他110岁了。”王军说,最近两年,文学馆已先后举办了罗广斌、曲波、林斤澜、屠岸、金庸、梁羽生等名家的百年诞辰纪念座谈会,以及王蒙创作70年、宗璞创作80年、贺敬之创作85年等系列学术活动。“举办这些活动的目的就是不忘文学初心,向作家致敬、向经典致敬。”

文学馆的“现代作家书房展”展厅是人气最旺的展厅之一,这里为冰心、曹禺、丁玲、艾青、臧克家等10位作家还原了书房。所有展品都是作家生前使用过的实物。这其中,在冰心书房,书桌上摆放的海螺、小瓷猫等工艺品,花瓶里怒放的玫瑰花,天蓝色的格子床单,清新素雅的布置流露出作家的生活情趣。一个装满信件和明信片的大玻璃柜格外引人注意。“这是全国各地读者写给冰心先生的信,她将其用心保管。”王军称,看到这些读者来信,心里就生出一股暖意,这或许就是文学的力量吧,生生不息。

坐落在北京的现代文学馆,也始终在回馈北京。面向中小学生的“文章万物——文学中的北京”公益研学课程就是一例。“北京有鲁迅、郭沫若、茅盾、老舍、梅兰芳等文艺名家故居纪念馆,还有陈独秀、李大钊等红色革命家的故居。我们采用‘大语文’+‘大思政’的模式,与这些故居纪念馆合作共享资源,开展文学讲座、新书发布会,主题党日、研学课程,将文学类博物馆打造成人气活跃的文学现场、让人敬重的文学阵地、数字赋能文学的亮丽窗口及爱国主义教育基地。”王军称,这也是服务北京全国文化中心建设、书香京城建设及打造博物馆之城的生动实践。

在他看来,现代文学馆对于北京的意义在于这是文化地标与精神象征。馆藏98.04万件藏品,不仅是文学史的见证,更是北京作为全国文化中心的重要文化资源;文学馆通过丰富的展览和活动,如“现代作家书房展”“新时代文学成就展”等,将文学融入公众生活,成为北京市民和游客了解中国文学的重要窗口;同时作为国家一级博物馆,该馆也助力北京提升在国际文化舞台上的影响力。它不仅是中国文学与世界交流的桥梁,还通过数字化展览和国际合作,向全球展示中国文学的魅力。

展陈活动

无墙化服务助青年找到精神归属

沉浸式展览、创新活动、多元功能定位……在数代文学青年眼中,这处精神殿堂始终保持着新鲜与活力。作为国内首个且规模最大的文学类博物馆,它始终与青年观众保持着密切联系。

“我们馆里有张霁雯、贺同越等一批90后策展人。她们青春时尚感很强,知道在展览中该怎样俘获青年观众的芳心。”王军还记得,2024年10月,文艺工作座谈会召开10周年之际,馆内举办了“新时代文学成就展”与“三红一创 青山保林”红色经典展两个大展。张霁雯与贺同越将生成式人工智能图像互动技术运用到展览中,增强了观众的参与感和体验感。

在新时代文学成就展展区,以沉浸式布展展现近十年文学成果,如《人世间》《三体》等影视化作品的手稿与剧本,辅以“书山”艺术装置和人工智能互动技术。观众在屏幕上输入科幻作品中场景情节的关键词,屏幕上就可实时生成对应的图像,瞬间将观众带入科幻的世界,将文学想象具象化。

“三红一创 青山保林”红色经典展则采用沉浸式布展方式营造出浓厚的时代与文学氛围。观众通过触屏体验《红日》小人书拼图游戏,在《林海雪原》展区沉浸式感受雪花飘落的书中场景,唤起观众对革命文学的记忆与情感共鸣。

“上述这两个展览一个半月时间就吸引了76个团体单位来观展,另有2万多人以个人身份来观展,其中大多数都是青少年。”王军说道。

他还记得,去年秋天,河北省唐山市约4000余名4至6年级小学生,利用连续四个周末时间到馆参观学习,来这里赴一场文学之约。在艾青雕塑前,有学生脱口而出:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。”此情此景,深深感动着王军,学生们在文学馆遇见了课本中的文学家,上了一堂生动实践课,加深了对作品的理解感悟。

现代文学馆还注重打造青年文学社群的培育基地,使之成为青年作家、学者与读者的聚集地。截至目前,文学馆拥有40岁以下的客座研究员、特邀研究员123个。特邀研究员和客座研究员制度为青年学者提供研究支持,而“文学+”活动则推动文学与乡村振兴、科技等领域的跨界融合。

“中国现代文学馆以‘无墙’为核心理念,通过特色展览活化文学史、以创新活动连接公众、以开放功能服务社会,成功构建了一个兼具历史厚重感与时代活力的文化空间。”王军称,它不仅保存了文学的“矿藏”,更通过情感共鸣与思想碰撞,让文学青年在此找到精神归属,成为北京乃至全国文学版图中不可或缺的“灯塔”。

数智应用

构建全国文学场馆“数据共同体”

文学馆的草地中央矗立着一块巨大的天然石。石头中间有一个天然缺口,像极了逗号。“在我国古典文学中是没有标点符号的,逗号的出现恰恰代表现代。”王军提醒记者看,文学馆的馆徽也是逗号造型。这标志着一种延续,意味着中国现代文学馆深挖文学资源的丰富矿藏、植根文学传统,从过去走到今天并将继续迈向未来。

眼下,文学馆正以公共文化服务供给为核心,构建集智慧服务、沉浸式体验、数字化展示与绿色节能于一体的智慧服务体系,如打造VR沉浸探索体验空间,提升作家书房的数字化展陈,建设茅盾故居数字孪生系统,打造茅盾AI数字人和全球共享的数字故居。

“我们还在积极推进中国新时代文学大数据中心建设,联合制定全国首个《文学数据管理与应用总体要求》团体标准,围绕文学数据库扩充、文学大模型定向训练和调优等内容开展工作。”王军说,通过“科技+数据”打造统一的资源平台,中国现代文学馆正将全国文学馆联盟28家单位和中国博协文学博物馆专委会32家单位的碎片化信息进行优化整合,形成统筹规划、资源融合的服务模式,构建全国文学场馆的“数据共同体”。

王军还透露,当下正在落实“让文物活起来的”要求,认真谋划中国现代文学馆“十五五”发展愿景,推动打造“中国特色、世界一流”博物馆。将来还要突出世界文学、中国古代文学、港澳台文学等内容。在王军看来,立足中华文明连续性特质,赓续中华文脉,需要突破传统历史断代法,构建完整的中国文学谱系,这将是未来一段时间文学馆的重要任务。

·内存·

现代文学馆落户北京 离不开巴金先生推动

北京与中国现代文学的发展一直紧密相连。1980年12月,巴金先生发出倡议希望在北京创办一所中国现代文学馆,并捐款15万元作为建馆基金,后又陆续捐赠手稿和其他资料;茅盾则在1981年逝世前,热情表示愿意将他的全部著作的各种版本及手稿,交给即将要建立的中国现代文学馆保存。

1985年3月26日,巴金在北京西郊万寿寺西院主持了中国现代文学馆开馆仪式。不过,万寿寺作为文物建筑,当时还无法增设现代博物馆保存文物所需的必要设施。对此,巴金再度呼吁,希望能在北京有更合适的场地。“文学馆是我一生最后一个工作……我愿意把我最后的精力贡献给中国现代文学馆。”

“2000年5月23日,文学馆迁至朝阳区芍药居新址,举行了隆重的开馆仪式。这时巴金已96岁,开馆仪式上宣读了他的贺信。每位来参加开馆仪式的人都幸运地与巴金握手,因为每个门的把手都是按照巴金的手模制作的。”王军说道。

芍药居新馆占地46亩,建筑面积共3万平方米。其园林式建筑和文学大师雕像群,也为北京增添了一处兼具艺术性与教育性的文化空间。在园中漫步,不时与现当代文学名家的雕像相遇:巴金背着手在散步,朱自清坐在湖边望着一池“荷塘月色”;叶圣陶、曹禺、老舍正在交谈,还有赵树理牵着毛驴驮着他笔下《小二黑结婚》里的麻花辫姑娘小芹……这些文学巨匠从时光深处走来,指引着游客去探索文学的世界。