祝100岁的他,生日快乐!

岁月长河滔滔,百年光辉熠熠

开拓科研勇向前,传道授业解疑难

今日是个特殊的日子

让我们满怀崇敬与喜悦之情

共祝中国科学院院士

中国农业大学教授李季伦

百岁生日快乐

烽烟乱世求学路

1925年3月,李季伦出生在河北省乐亭县。小学五年级时,李季伦见到了自己的同乡,著名的实验物理学家、电子学家和教育家孟昭英先生。当时,刚从美国留学归来的孟昭英受聘为燕京大学的教授。年幼的李季伦深受感染,立志长大后要成为像孟先生那样的人。

小学毕业时正值“七七事变”。1938年,李季伦几经周折来到邻县昌黎的汇文中学学习。在中学期间的一堂生物课堂上,遗传学家孟德尔的豌豆杂交试验和由此得出的三条规律,使李季伦对生物产生了兴趣,这成为他后来选择生物科学研究的伏笔。

1942年,李季伦先是辗转来到北京,后来,不愿做亡国奴的他决定到抗日后方继续完成学业。这年年底,李季伦从北京南下,冒生命危险穿过日军占领区来到郑州,再经西安,翻越秦岭,于1943年5月辗转到达“陪都”重庆。在这里,李季伦考入国立中央大学(现南京大学前身)生物系开始一心读书。

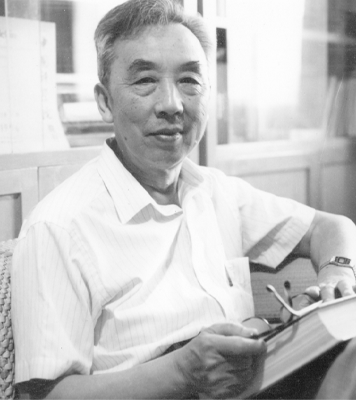

青年时期的李季伦

大学期间的艰苦学习经历,再一次磨炼着李季伦的意志。但让李季伦高兴也更加关注的是,这里的教师都是当时国内有名的教授:著名的苔藓植物学家陈邦杰教授、著名的无脊椎动物学家陈义教授等。这些老师们渊博的科学知识、严谨的治学态度和执著的探索精神,深深地影响着李季伦。

1948年,李季伦从国立中央大学生物系毕业,获理学学士学位,留校任教。新中国成立后,在导师沈其益先生的帮助下,李季伦调入组建不久的北京农业大学任教,从此开始了卓有成就的科教生涯。

专心科研无旁骛

新中国百废待兴,李季伦满怀激情地投身到社会主义建设行列,勤勤恳恳地工作在科研和教学工作第一线。

李季伦的心中只有工作,只要一进实验室,他就一心扑在研究工作上,没有节假日,也没有寒暑假。进行关键性实验时,他常常带上食物,从早晨进入实验室,直到深夜才离开。有一年除夕之夜,家人等到晚上八点钟还没看到他的人影,女儿跑到实验室把他硬拉回家,年初一一大早他又到实验室继续工作。

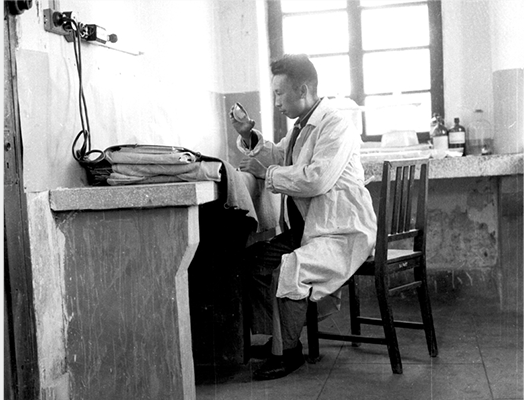

1958年,李季伦在做赤霉素提纯实验

李季伦致力于微生物次级代谢产物和生物固氮的研究。1958年,在国内他首次研制成功植物生长激素——赤霉素,填补了我国在这一领域的空白。1959年,李季伦提取了100克赤霉素结晶在德国莱比锡博览会上展出,这使得当时的国外专家们感到十分震惊。此后李季伦组建了赤霉素生产工厂,经过30年的推广,如今在我国已大量生产,并在农业生产中广泛应用。1987年,李季伦又研制出赤霉素有效成分GA3含量达90%以上的产品,被国家列为食品级产品,用于啤酒酿造业,还打入了国际市场。

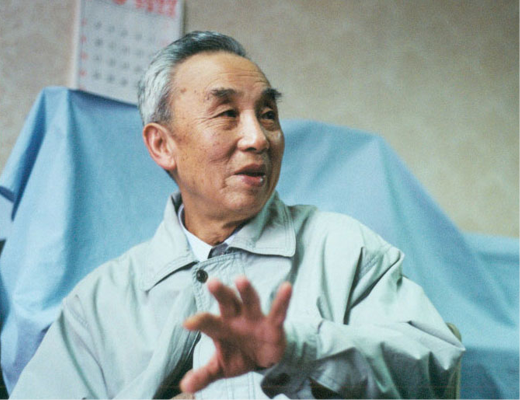

1980年,李季伦在实验室

1973 年,李季伦开始了“玉米赤霉烯酮”的研究,并与上海有机化学研究所共同研制了“玉米赤霉醇”。李季伦从菌种选育、发酵和提取方面做了大量工作,经过6年时间的研究,分离出玉米赤霉烯酮产生菌株,建立了固体发酵工艺,提取出了玉米赤霉烯酮纯结晶。这不仅填补了我国在这一领域的空白,也打破了美国在此产品上的全球垄断局面。

1985年,李季伦又研制成功了一种防治鸡、兔、羊羔、犊牛等动物球虫病的“莫能霉素”。李季伦的研究成功,不仅再次填补了国内空白,还简化了提取工艺,进行了中试,通过了成果鉴定。

此后,李季伦又成功研制了预防鸡球虫病效益更高的“马杜霉素”、防治动植物寄生虫病的“阿维菌素”和“伊维菌素”等微生物制剂。

李季伦还完成了“克山病病因的研究”。李季伦通过实验证明并首次提出,由胶孢镰刀菌所产生的串珠镰刀菌霉素是克山病的主要致病因子,打破了当时国内外认为缺硒是造成克山病病因的论断,提供了攻克克山病新的线称依据,引起了医学界的普遍关注。

李季伦在国内首先证实了根瘤菌在一定条件下也能自生固氮,打破了根瘤菌脱离植物寄主不能固氮的论点。近20年来,生物固氮研究异常活跃,已成为世界范围的重要课题。

1976年,李季伦发现花生根瘤菌能自生固氮,并在1978年第三届国际固氮会议上进行了交流。之后,他与同事们选育出高固氮效能花生根瘤菌,经田间实验获得增产效果。他还启动了我国豆科植物根瘤菌资源调查和分类的研究,为进一步研究豆科植物根瘤菌奠定了基础。

1980年6月到1982年6月,李季伦在美国威斯康星大学生化系固氮中心实验室进行合作研究。已经年过半百的李季伦勤奋刻苦,用两年时间完成了别人需要四年才能完成的工作。国际固氮权威 Burris在给北京农业大学校长的信中称:“他是你们国家的优秀代表。”

后来,李季伦又开展了具有纳米磁小体的趋磁螺菌的分子生物学研究,引起国际同行的重视。

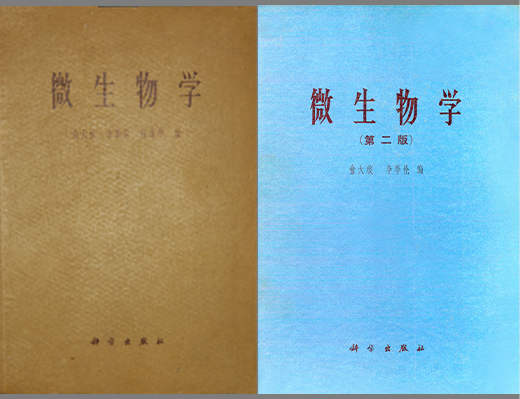

倾心奉献育人才

李季伦在培养人才方面也是硕果累累。1958年,微生物专业作为一个新专业建立以后,李季伦兢兢业业,为这个专业的创建和发展做了大量工作。他和俞大绂教授合编了上百万字的《微生物学》,翻译了巨著《细菌生活》。为了讲好课,李季伦常常会备课到凌晨四五点钟,稍休息一下,又精神饱满地去给同学们上课。

在教学中,李季伦十分注重教学方法。在讲授“发酵微生物学”时,他带领学生到北京田村酿造厂边实践、边教学。

李季伦在工厂考察

从 1982年开始,李季伦开始培养硕士研究生和博士研究生,他要求严格,言传身教,并给他们制定了学习和研究工作每周汇报制度。一次实验中,一个学生用了电炉后忘记断掉电源就离开了,李季伦发现后断掉电源并一直在电炉旁等待这名粗心的学生。时间过了很久,学生还没有回来,李季伦便给学生留了个纸条加以告诫,后来还专门开了安全会,提醒同学们注意安全用电。

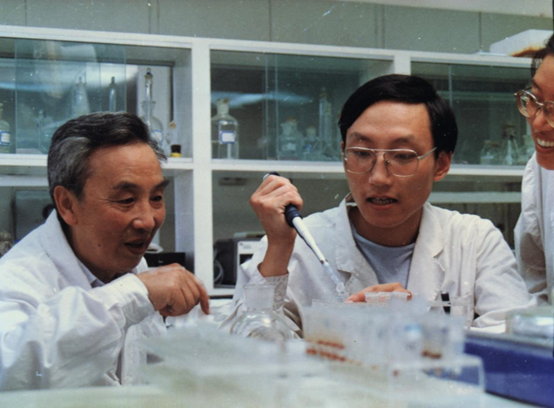

李季伦为学生讲解实验操作

开展科学研究亲自动手,李季伦以身作则。一次,摇床出了故障,李季伦和一位年轻助教一起维修,整整蹲在地上工作了一天,站起来时腿都已经发抖了。1985年,在一次全国农业院校生物固氮高级训练班的实验课上,为了实验的准确,李季伦不顾年迈登上桌子抱起瓶子去添加试剂,在场学员无不感动。

1984年,李季伦在讲课

数十年来,李季伦始终把实验室作为重要的育人阵地来抓,先后培养研究生90余人。

1986年,李季伦在指导研究生做实验

桑榆未晚霞满天

1985年6月24日,对于李季伦来说是个终生难忘的日子,这一天他光荣地加入了中国共产党。终于实现了自己的梦想,李季伦又迎来了人生的新起点,他专心科研,倾心教学,忘我工作,成为农业部优秀教师奖、北京市优秀教育工作者和全国“五一劳动奖章”获得者,并先后荣获北京市劳动模范、全国农业劳动模范等荣誉称号。

1995 年,李季伦当选为中国科学院院士。虽然已是古稀老人,李季伦却还担任了中国农业大学农业生物技术国家重点实验室学术委员会主任、中国科学院微生物研究所微生物资源前期开发国家重点试验室学术委员会主任、中国微生物学会名誉理事长、《微生物学报》主编等职务,坚持在科研一线。

2004年11月,年近八旬的李季伦应邀担任河北省根瘤菌工程技术研究中心学术委员会主任委员。

回望过去,李季伦始终认为国家的命运就是个人的命运,他曾这样谈到:“我一生走过的路崎岖不平,有时在平坦大路上前进,有时陷入低谷徘徊无所适从,有时又涌向高峰展望美好的前景,但我始终相信历史总会发展前进。在我这一生中,虽然曾遭受种种挫折和磨难,但我一贯热爱祖国,忠于职守,尽管成就不大,倒也心安。”

李季伦院士荣获“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章

精神矍铄,心系教育与未来

温暖慈祥,心怀科研与大义

是老师、是榜样

是我们未来该有的模样

新一代中国农大学子

要像李季伦院士一样

攻坚克难勇攀高峰

担当使命踔厉奋发

把论文写在祖国大地上

践行“解民生之多艰,育天下之英才”

勇往直前,不懈奋斗