“学术导师制”为学生科研能力提升按下“加速键”!

【编者按】2025年是“十四五”规划收官之年,是“十五五”规划谋篇布局之年,更是进一步全面深化改革、加速推进教育强国建设的关键之年。党委宣传部特别推出“深聚焦”专题报道,聚焦基层一线,立体化、多形式、全维度讲述学校全面深化综合改革的思路举措、成果成效,激励和鼓舞广大师生紧抓战略机遇,勇于攻坚克难,砥砺团结奋斗,朝着建成中国特色世界一流大学扎实迈进!

大一进行科研启蒙

大二启动学术导师双选

提前进入科研团队

大三、大四全面参与科研项目

作为北理工人才培养改革特区

近年来,徐特立学院/未来精工技术学院

实施学术导师制

聚焦科研能力提升,赋能拔尖创新人才培养

加快推进人才自主培养

2024年,学院18名本科生

成功获得省部级自然基金立项资助

取得历史性突破

获批项目涵盖机电、机械

新一代信息技术

数学、物理、化学等多个学科领域

充分展现了学术导师制

对本科生科研能力培养的显著成效

前不久,徐特立学院2021级本科生张亚龙获得北京市自然科学基金本科生“启研”计划资助。作为第一作者,他已在SIGMOD、VLDB等国际顶级数据库会议上发表4篇学术论文。

“在大二时我就加入到学术导师课题组开始学习,从此开启了对稠密子图挖掘的深入研究,将近3年的科研训练让我的科研能力得以快速提高,也为今后的科研工作奠定了扎实的基础。”张亚龙表示,未来将继续扎实推进当前研究,争取产出更多高水平研究成果。

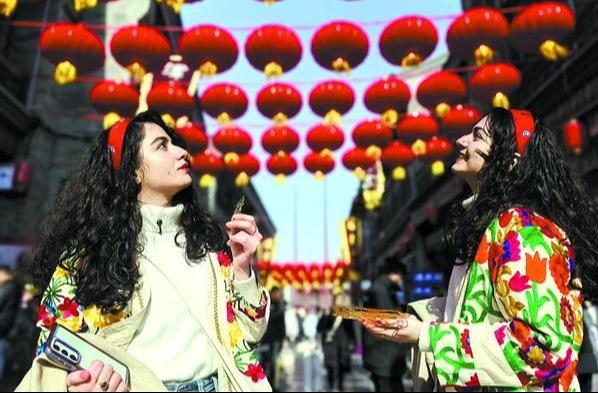

学术导师对申报“启研”计划的学生进行指导培训

同样获得北京市自然科学基金“启研”计划资助的徐特立学院2022级本科生戴嘉乐表示,“学术导师带我提前接触科研前沿,帮我搭建知识框架,培养科研思维,每一次讨论和交流都让我受益匪浅。”得益于学术导师制的深度引领,戴嘉乐还在大三提前启动本科毕业设计(论文)工作,为后续提前开展研究生阶段的科研打出提前量。体现了学术导师制下,学生科研能力培养前置化、系统化和个性化。

在获得资助的18名学生中,有4名来自未来精工技术学院。在学术导师的指导下,学生依托国家级科研项目等高水平科研资源,系统开展学术研究与科研项目实践。

“加入导师团队后,我阅读了大量领域前沿文献,逐步锁定强化学习方向,并结合自身兴趣和研究基础,不断完善研究思路和技术路线。”未来精工技术学院2021级本科生田芸箫表示,在导师引领下,自己不仅科研兴趣愈发浓厚,还提前布局研究生阶段的课程学习,真正实现了本硕博衔接的自主发展。

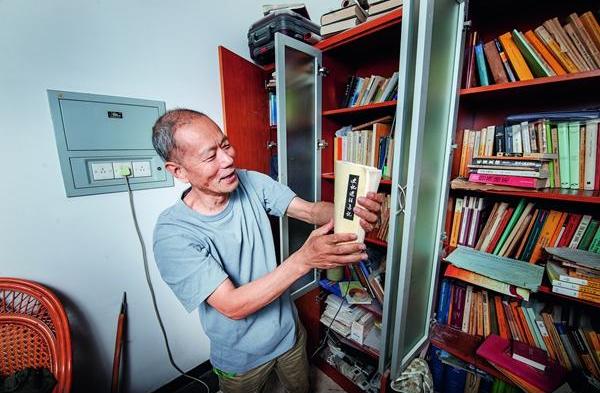

张军院士与学生交流

“从大三起,我便加入了张军院士团队,从最基础的实验入手,逐步成长到能够独立开展科研工作。在导师的悉心指导下,我洞察到未来海量通信传输瓶颈这一痛点,并结合人工智能与通信信号处理的交叉优势,成功开展课题研究。” 来自未来精工技术学院2021级的本科生马煜,同样获得了本次资助,其申报课题为 “6G 元宇宙沉浸式业务中生成式 AI 驱动的语义通信研究” 。马煜表示,经过这段时间的学习,他已坚定科研志向,未来将直接攻读博士学位,持续探索科技前沿领域。

近年来,学校持续深化综合改革,着力打造人才自主培养体系,造就拔尖创新人才。徐特立学院/未来精工技术学院构建了院士领衔的“七位一体”导师体系,依托国家级科研平台、国家重大科研项目及高水平科研团队,实施导师引领下的“柔性”育人,对学生进行“一人一案”个性化精准培养,推动学生的全面发展。

姜澜院士与学生交流

胡海岩院士讲授《精工技术导论》课程

樊邦奎院士与学生交流

从大一开始,学院通过“专业导论”“学科体验季”“汲识启航”系列讲座等,引导学生了解学科前沿,激发科研兴趣;大二启动学术导师双选,每名学生结合兴趣、特长和发展目标,进入导师团队,在学术导师带领下融入课题组,参与科研项目;大三、大四阶段,学生全程参与项目研究、科技竞赛、学术交流等,拓宽科学视野,全面提高学术及科研能力,为本硕博贯通培养筑牢根基。

未来,学校将持续完善拔尖创新人才培养机制,依托学术导师制,进一步打通本硕博贯通式人才培养链条,不断探索拔尖创新人才培养的“北理工模式”。

追求卓越,奋楫新程

北京理工大学将切实践行

教育强国、科技强国、人才强国建设使命责任

以加快建设中国特色

世界一流大学的实际行动

为强国建设、民族复兴贡献更大力量!