“强国行”在行动丨党建领航百年地理学 服务京津冀协同发展

全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动是为创新落实立德树人根本任务,充分发挥高校“双带头人”的示范引领作用,引导广大师生在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业新征程上砥砺新担当、展现新作为,由教育部组织开展的基层党组织专项行动。

校党委高度重视全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动建设工作,我校有四个“双带头人”党支部分别入选全国和天津市“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队。专项行动启动以来,四个团队在党建联建、教育服务、科技赋能、实践育人等“强国行”专项行动工作中,守正创新、聚力改革、勇担使命,践行习近平总书记视察天津重要讲话精神和全国教育大会精神,以实际行动带头落实校第九次党代会精神,深化“攻坚提质”行动计划。即日起,官微开设“‘强国行’在行动”专栏,集中展示我校基层党组织在“强国行”专项行动工作中的先进做法与典型经验,充分发挥学校“双带头人”教师党支部的示范引领和辐射带动作用,不断激发师生党员投入到中国特色社会主义教育强国建设之中,奋力谱写教育强国建设新篇章。

党建领航百年地理学 服务京津冀协同发展

天津师范大学地理学部水资源与水环境重点实验室教工党支部

天津师范大学地理学部水资源与水环境重点实验室教工党支部是全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队。支部成立于2007年10月,现有正式党员24人,其中高级职称16人,具有海外留学访学经历15人。支部坚持以习近平生态文明思想为指导,依托天津百年地理学深厚底蕴,聚焦海河流域水资源与生态环境演变关键问题,服务于京津冀协同发展国家战略和天津市高质量发展“十项行动”;先后获得天津市工人先锋号、天津市重点领域创新团队、天津市高等学校创新团队,支撑地理学获批一级博士学位授权点(实现学校理科博士点零突破)、博士后流动站、环境科学与生态学进入ESI全球前1%。支部入选天津市高校“双带头人”教师党支部书记工作室,案例入选全国《高校教师党支部党建创新案例精选》、被《学习强国》等报道。支部坚持以“党建联建、教育服务、科技赋能、实践育人”为抓手,引领师生在教育强国、科技强国、人才强国新征程上牢记嘱托、善作善成。

党建联建,共筑京津冀协同发展地理科学论坛

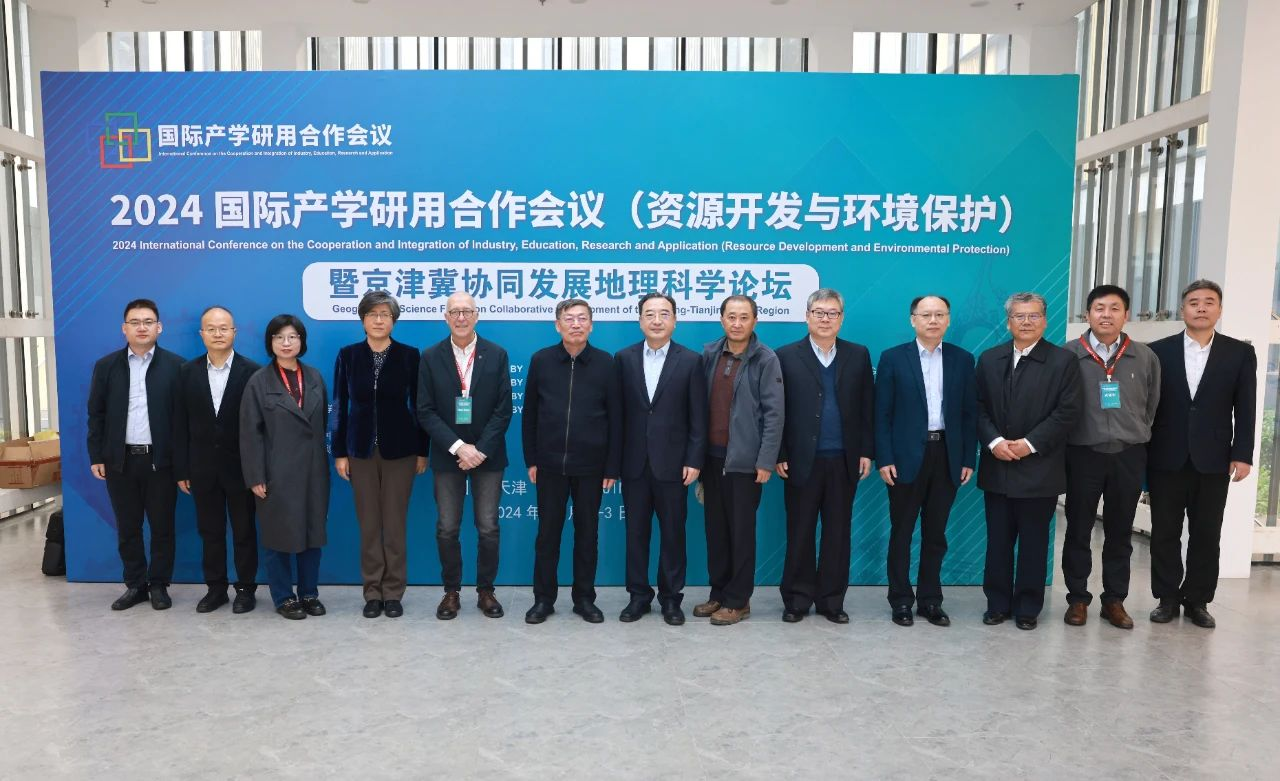

1909年,中国地学会(中国地理学会的前身)在天津成立,是我国成立最早的学术团体之一,是我国旧的舆地之学向近代地理学发展的重要标志。时序殷流,薪火相传。天津师范大学地理学科始建于1953年,1983年开始研究生教育,现为一级博士学位授权点、博士后科研流动站,至今已培养10000余名地理人才,为地方社会经济发展做出了重要贡献。地理学是一门经世致用的学科,聚焦人—地关系,具有综合性、交叉性和区域性的特点,与经济社会发展密切相关;支部依托天津地理学深厚底蕴,在党建联建引领下,牵头承办了2024国际产学研用合作会议暨京津冀协同发展地理科学论坛,来自全球9个国家30余所院校和企业的近300名代表参加会议。京津冀三地地理学会和相关高校负责人,围绕共举党建联建、共筑地学高地,形成了“2024京津冀协同发展地理科学论坛天津倡议”。京津冀三地地理学会还向中国地理学会提出申请,将“京津冀协同发展地理科学论坛”作为常设项目,定期在三地举办。

曲凯书记与京津冀协同发展地理科学论坛部分参会代表合影

教育服务,援梦地理基础教育与科普筑未来

支部党员积极发挥地理学科优势,构建了教书育人和科学研究协同服务基础教育的“双轮驱动”格局,与南开区科技中学、南开区科技小学、南开区实验学校、新疆和田地区策勒县中小学等10余所中小学开展了地理教育与科普教育活动。为加强全国首批中小学科学教育实验区建设,深入探索科学教育育人方式的创新策略与实施路径,推动科学教育迈上新台阶,支部积极参与南开区教育局科学教育联盟成立大会,成为首批环保科学教育联盟成员单位。2025年1月,支部助力南开区教育局开展了“探秘海洋 逐梦科学”南开区“津彩假日”红领巾冬令营活动,支部书记基于自身研究成果并结合国家海洋博物馆中优质育人资源,在我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列之际,向50名同学讲述了海岸带自然灾害的类型及成因、全球气候变化及滨海生态系统响应、海-陆交互作用等前沿知识,勉励同学们树立远大理想,努力学习科学文化知识,坚定科技报国信念,为我国的海洋强国和科技强国建设贡献自己的力量。

支部书记与南开区教育局、南开区科技中学和科技小学师生交流

科技赋能,校企融合赋能美丽天津和乡村振兴

支部发挥天津市重点实验室省部级科研平台优势,积极与中水北方、星际空间、天津创业环保、绿茵生态、久日新材等行业龙头企业开展校企融合并建立赋能站/赋能点,8人担任企业科技特派员,发挥自身科技和智库优势,加强有组织科研,搭建了集“学术、技术、产业与育人”于一体的赋能站/赋能点,不仅解决了企业当前的技术难题,又依托企业委托课题提升了学术水平、强化了实践育人。近三年,支部获批国家级科研项目20余项,发表Nature子刊论文3篇(Nature Energy、Nature Sustainability、Nature Communication)。其中一个代表性科技赋能成果是:2024年,支部党员教师针对贵州省一个以土家族和苗族为主体的少数民族自治县偏远地区群众“饮水难”(水量少、水质差)的问题,开展了地表水环境质量调查与评价专项研究,全面准确评估了拟建水库工程水质状况及潜在风险,为当地群众用水安全和水资源可持续利用提供了科学依据。展现了支部党员科研赋能乡村振兴的初心使命和新时代党员的责任担当。

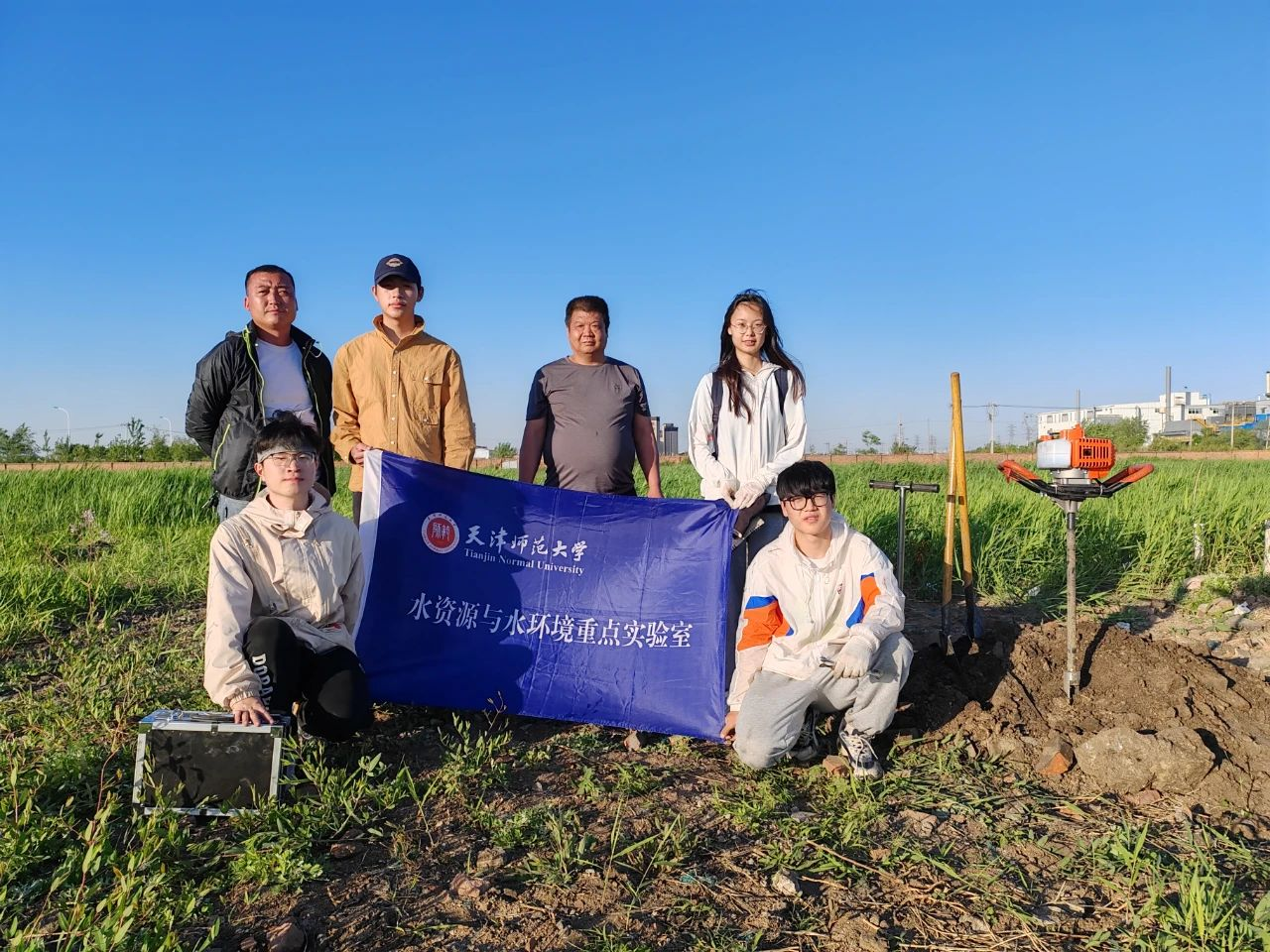

支部师生针对贵州省某少数民族自治县偏远地区群众“饮水难”问题开展实地研究

实践育人,领航研究生把论文写在祖国大地上

支部认真贯彻落实全国教育大会和全国研究生教育大会精神,引领研究生面向当前社会实际地理环境问题,坚持问题导向,开展创新性研究,并将研究成果就地转化应用,大力提升实践育人成效。2024年,支部师生针对天津市某石化工业园区开展污染调查与生物修复实地研究,全面了解了该石化工业园区的土壤和地下水污染现状,评估了其对生态环境和人体健康的影响,并在此基础上提出切实可行的生物修复方案,努力将论文写在祖国大地上。这不仅是党建引领下生态环境治理的具体实践,更是服务地方经济发展与实践育人的深度融合。支部师生以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的理念,助力天津在京津冀协同发展中发挥生态屏障作用,实现经济与生态的双赢。

支部师生在某石化工业园区开展污染调查与生物修复实地研究

供稿:地理学部党委