新结果+3!

近期

我校师生在科研领域再创佳绩

研究成果多点开花

相继在各领域高水平国际期刊发表

让我们为他们点赞!

1

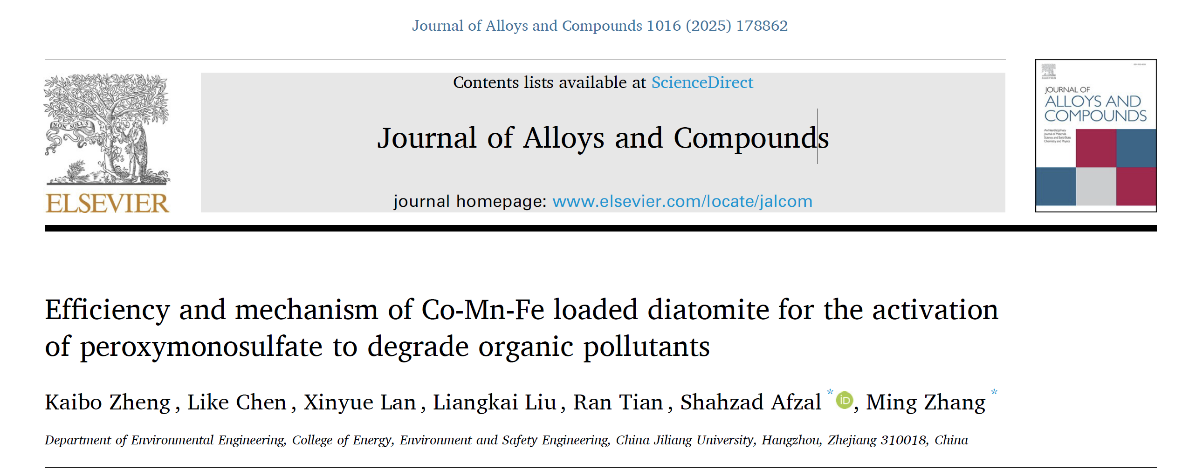

我校本科生在SCI期刊《Journal of Alloys and Compounds》发表重要研究成果

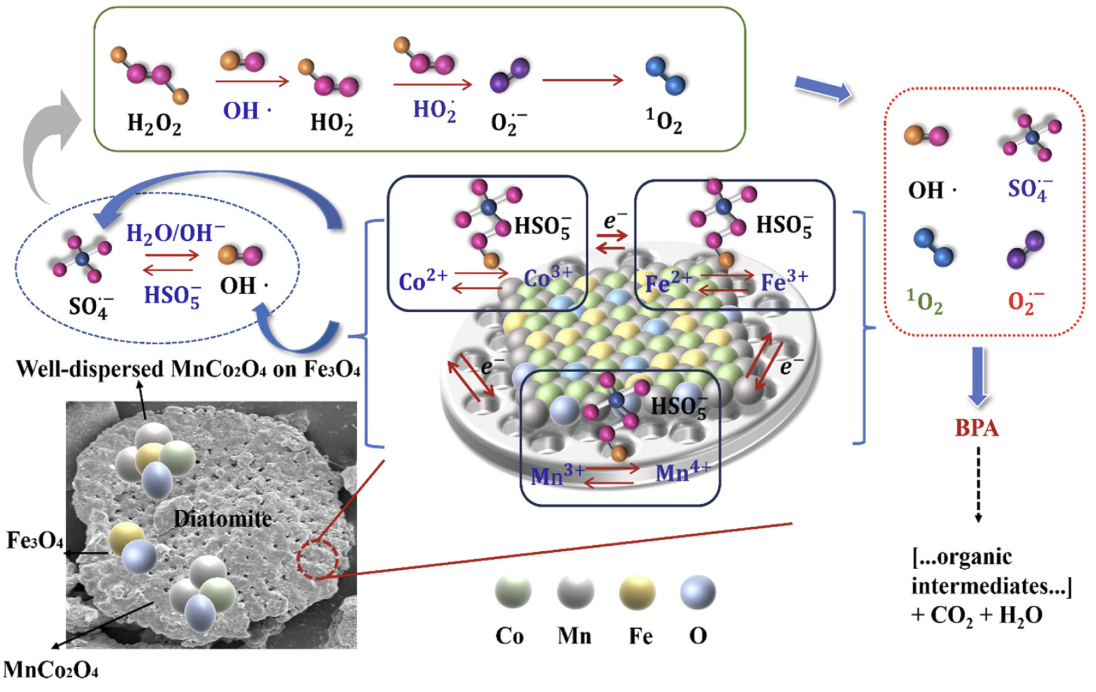

近日,我校能源环境与安全工程学院环境工程专业本科生郑凯博、陈里珂、兰欣悦、田冉等在SCI期刊《Journal of Alloys and Compounds》(JCR一区、中科院二区,影响因子5.8)上发表题为“Efficiency and mechanism of Co-Mn-Fe loaded diatomite for the activation of peroxymonosulfate to degrade organic pollutants”的研究论文。论文第一作者为环境工程2022级本科生郑凯博,通讯作者为能安学院Shahzad Afzal博士和张明教授。

该论文聚焦水中有机污染物治理难题,创新性地设计了一种负载钴、锰、铁三金属氧化物的硅藻土复合材料(Co-Mn-Fe/DM),通过激活过硫酸盐产生强氧化性活性氧物种(ROS),实现了对双酚A(BPA)等有机污染物的高效降解。该材料成本低廉、环境友好且易于回收,为废水处理提供了新思路。该研究系统揭示了多金属协同作用机制与污染物降解路径,相关成果对推动绿色水处理技术发展具有重要意义。

在导师Afzal博士的指导下,该论文从文献调研、实验设计、实验操作、数据分析到论文撰写的全过程由均本科生主导,展现出环境工程本科生扎实的专业素养、强劲的科研潜力及出色的学习与团队协作能力。

环境工程专业秉持“以学生为中心”的教育理念,坚持实践育人,通过科教融汇建设与本科生导师制“双轮驱动”,将创新训练融入人才培养全过程。导师团队为学生定制个性化培养方案,引导本科学生进入实验室开展科学研究,将理论联系实践,激发学生科技创新意识,强化学生实践创新能力。基于构建的“课程-项目-竞赛-论文”四位一体创新能力培养体系,专业本科生近5年获各类竞赛国家级、省级奖项40余项,科研成果显著。

2

我校研究生在知名期刊《Chemical Engineering Journal》上发表重要研究成果

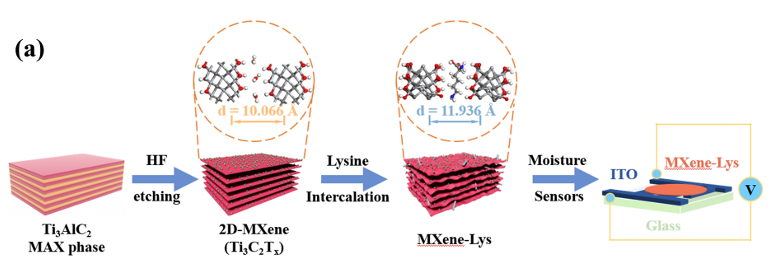

近日,我校光学与电子科技学院沈常宇教授团队在《Chemical Engineering Journal》(影响因子13.4)上发表题为“High Sensitivity and Fast Response Wireless Humidity Sensor Enabled by MXene-Lys for Finger Proximity Detection and Health Monitoring Applications”的研究论文。团队成功开发出基于MXene-Lys修饰的高性能无线可穿戴湿度传感器,用于人体生理信息监测。

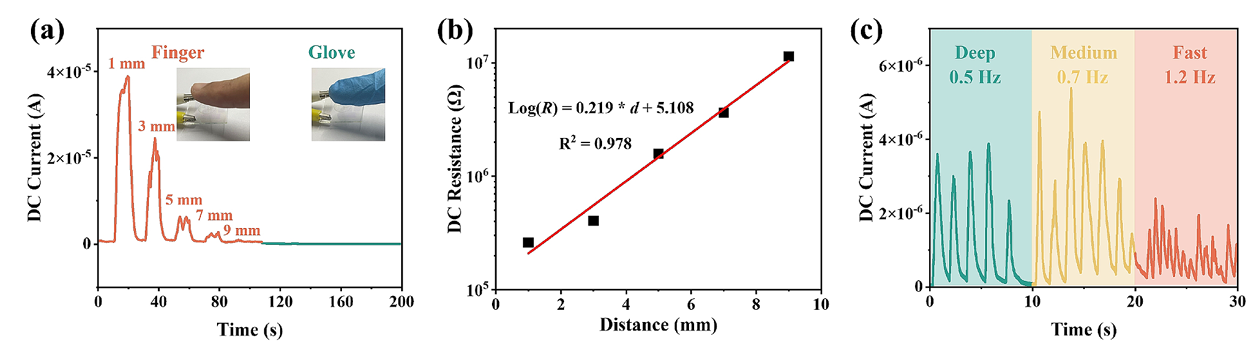

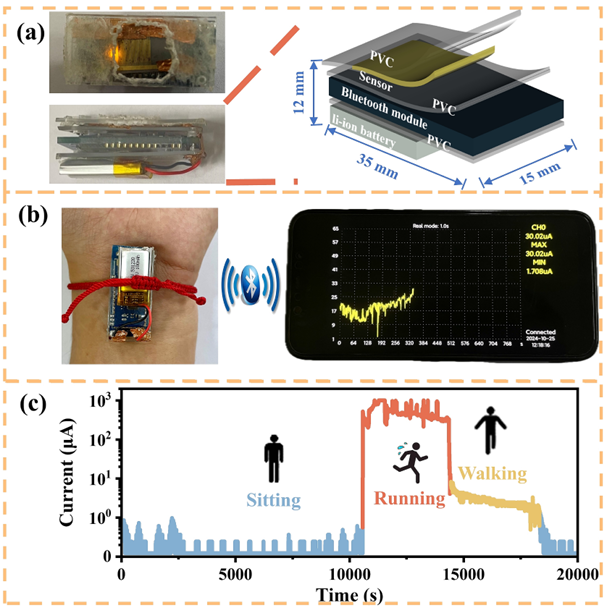

随着个性化健康监测需求的日益增长,实时、精准的湿度传感技术成为了研究热点。湿度传感器在电子皮肤、柔性穿戴设备、呼吸监测系统等领域具有广泛的应用前景。然而,传统湿度传感器在响应速度、灵敏度和稳定性等方面存在局限,难以满足快速呼吸监测和近距离非接触感知检测等高要求场景的需求。针对这一挑战,研究团队以MXene为突破口,利用其高导电性和大表面积的特性,通过材料改性和器件集成双重创新,成功开发出无线可穿戴的湿度跟踪设备(大小约为35毫米×15毫米×12毫米),为人体动态生理信号的精准捕捉开辟了新途径。实际测试中,该设备可精准探测9毫米内手指湿度变化(电流变化达百倍),区分1.2Hz快速呼吸至0.5Hz深慢呼吸模式差异,并通过蓝牙实现5.56小时连续运动监测(静坐、行走、跑步信号特征显著)。

论文第一作者为研究生康佳宁,高峰、王莹和沈常宇为共同通讯作者。团队近年来在生化检测及传感器方面做了大量研究工作,并进一步将这些传感器应用于人机交互领域,包括非接触式感知(Optics Letters,49(15), 4258-4261(2024)和Sensors & Actuators: B. Chemical 421(2024)136541)、高灵敏核酸检测(Biosensors and Bioelectronics 242 (2023) 115719)、重金属检测(Sensors & Actuators: B. Chemical 393 (2023) 134247)等领域。这些工作得到国家自然科学基金(12274386)、浙江省自然科学基金重点项目(LZ25F050001)、浙江省自然科学基金(LQ23F050006)及中国计量大学基础研究基金(2023YW74)等资助。

3

我校青年教师在国际顶级期刊《Energy & Environmental Science》发表重要研究成果

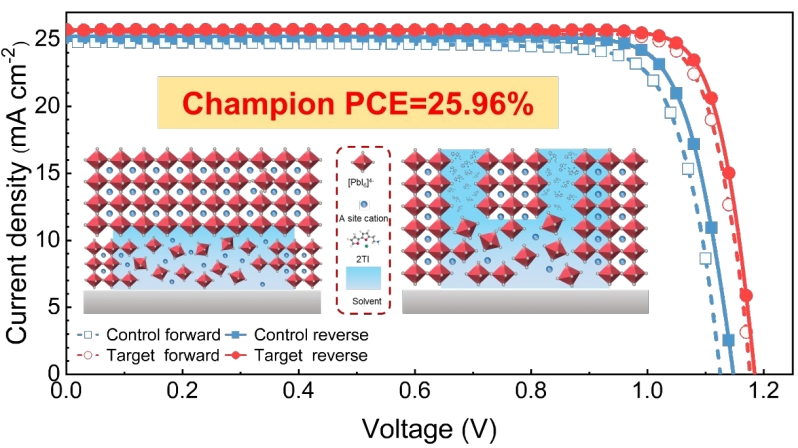

近日,我校理学院青年教师朱雪良与武汉大学、西湖大学合作,在钙钛矿太阳能电池领域取得重要突破。相关研究成果以“Enhanced electrical performance of perovskite solar cells via strain engineering”为题,发表于国际顶级期刊《Energy & Environmental Science》(《能源与环境科学》,中科院一区,IF=32.4)。朱雪良老师为该论文的共同第一作者,中国计量大学为合作单位。

与传统晶硅电池不同,PSCs的光吸收层由多种元素组成,需要精确控制结晶和生长过程,以形成均匀的合金化成分并减少缺陷。然而,研究发现,在制备过程中,由于溶剂蒸发速率不同和温度梯度变化,晶体的结晶速率不均匀,导致晶格结构变形并产生残余应力。与其他晶体材料类似,钙钛矿的晶格应力会显著影响其物理和电子特性。如果应力过大,会引发晶格畸变,导致缺陷或位错,从而增加非辐射复合的可能性,降低电池效率。此外,应力会改变钙钛矿的电子能带结构,影响Pb-X键长、键角及轨道重叠,进而影响电荷传输、电导率和载流子迁移。研究表明,晶粒取向的差异会引起局部应力不均,导致非辐射复合增加,进而影响电荷输运。同时,界面处的应力可能会诱导相分离,尤其是在宽带隙钙钛矿薄膜中,对器件性能产生不利影响。然而,现有研究主要关注应力在平面内或界面处的分布,对垂直方向的应力研究较少。而实际上,太阳能电池中的电荷传输主要沿垂直方向进行,因此理解该方向的应力分布及其对器件效率和稳定性的影响尤为重要。

鉴于此,我校朱雪良教师通过与武汉大学、西湖大学合作,将少量的2-([2,2'-联噻吩]-5-基)乙-1-胺碘化物掺入到钙钛矿中来解决该问题,该分子可与薄膜表面的铅-碘八面体结合,引导更均匀的自上而下结晶,从而减少垂直方向的应力不均,优化能带结构,提高电荷传输效率。在基于甲脒铯的倒置器件中应用这种策略,效率达到了25.96%(认证 25.2%),在55±5℃的一个太阳光照下老化1500小时后仍可保留其初始效率的88%。

该研究得到了国家自然科学基金资金以及学校测试平台的支持。