虚拟主播自曝真名被索赔,法院判定其构成违约

中国青年报客户端北京2月20日电(中青报·中青网见习记者 刘胤衡 记者 陈晓)近年来,虚拟主播成为数字经济领域的热门现象。尽管形象由幕后真人扮演,但演员会对自己的真实身份保密。2023年9月,虚拟主播演员江某在直播中说出自己的真实姓名,被某动画公司告上法庭索赔30万元违约金,北京市通州区人民法院认定江某行为对公司造成损失,判决赔偿3万元。

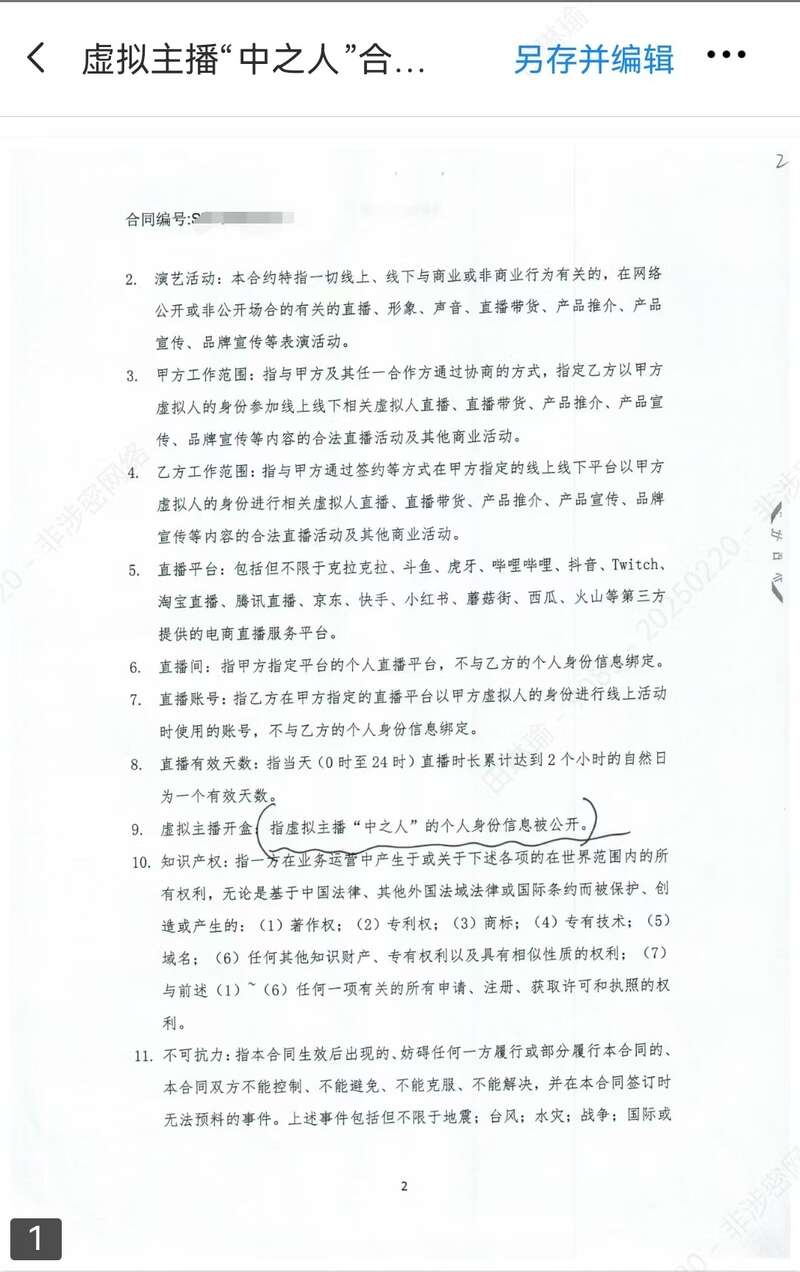

2023年9月,某动画公司为推广旗下原创动漫作品,推出了一个虚拟主播角色,并与演员江某签订《合作合同》,约定由其担任虚拟主播角色幕后的真人扮演者。案涉合同明确要求江某不得泄露个人身份信息,如若虚拟主播身份泄漏需支付违约金30万元。

该虚拟主播形象。

“我在我在,我是江xx。”开播17天后,江某在某次直播中主动说出了自己的真实姓名。该动画公司认为此造成直播计划中断,虚拟主播形象受损,更对前期投入的百万级动画项目造成影响,要求解除合同并向江某索赔30万元违约金。

江某认为,自己在直播中说出名字的行为并未泄漏身份。当时直播间观众人数稀少,其口述的姓名未在直播间显示字幕,无法与具体身份关联,不会对虚拟形象造成实质性影响。同时,江某提出反诉,要求某动画公司支付其直播期间的酬金2000余元。

该虚拟主播粉丝。

北京通州法院经审理认为,合同虽由某动画公司拟定,但江某作为有经验、具备协商能力的演员,在签约前一周内多次提出修改意见,且合同最终版本经双方电子签约确认,应视为双方平等协商的结果。格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。江某与某动画公司这种“预先拟定+协商修正”的过程,不符合民法典中“格式条款”未与对方协商的核心要件。因此,合同中约定的违约金条款合法有效。

通州法院主审法官表示,合同明确约定因江某的过失、故意行为导致虚拟主播身份被泄漏的,属于违约行为。江某作为演员在直播中提及真实姓名,观众通过搜索可关联其公开信息,已违反保密义务。即便仅有少数观众在场,仍构成合同约定的身份泄漏行为。行业特征层面,虚拟主播的粉丝黏性高度依赖演员所扮演的虚拟形象的神秘感。江某的过失行为虽未造成大规模泄露,但已破坏角色人设的完整性,易导致后续负面后果。故法院认定江某本人需承担相关法律责任。

合同中约定了个人信息被公开之后的违约责任。

通州法院主审法官认为,尽管合同约定30万元违约金,但案涉虚拟主播流量非常小,尚未在网上形成热度,身份泄漏行为尚未在网上造成广泛影响,目前实际损失较小。且本案无法表现出粉丝受众对江某作为演员的高度黏性,虚拟主播与江某不具有“身份同一性”,案涉虚拟形象具有复用价值。

由此,法院认定30万元违约金过分高于江某身份泄漏给某动画公司造成的实际损失,遵循公平原则和诚信原则进行衡量,法院酌情确定江某向某动画公司赔偿违约金3万元,并驳回江某的反诉请求,认定其违约后无权主张酬金。该案判决结果已生效。

通州法院主审法官提示,虚拟主播的“外表”虽由代码构建,但其承载的商业价值与人格权益仍需在法治框架下审慎对待。对于虚拟主播演员而言,与网络平台机构签订合同时,务必谨慎对待合同条款,充分了解自己的权利和义务。要时刻牢记自己的责任,做好虚拟角色人格权与商业秘密的双重保护,避免因一时疏忽而承担法律责任。对于网络平台而言,制定合同时应确保条款公平合理,充分保障双方的合法权益。对于违约金条款可采用“梯度设置”,不能简单以所有投入成本主张损失赔偿。

(本文图片由通州区人民法院提供)