平原有新城 北京昌平“未来感”走向现实

中青报·中青网记者 尹希宁

在看不见一粒粮的实验室内,青年科研人员李盛楠和他的同事们正在“死磕”世界上种植最广泛的谷物之一——小麦。

科研人员们的主要目标是,提升小麦抗病性,实现高产。

李盛楠的实验室位于北京市昌平区北京未来科学城中铝研究院内。在那里,不少80后、90后,甚至00后科研人员入驻“未来”,努力将实验成果一步步转向货架。

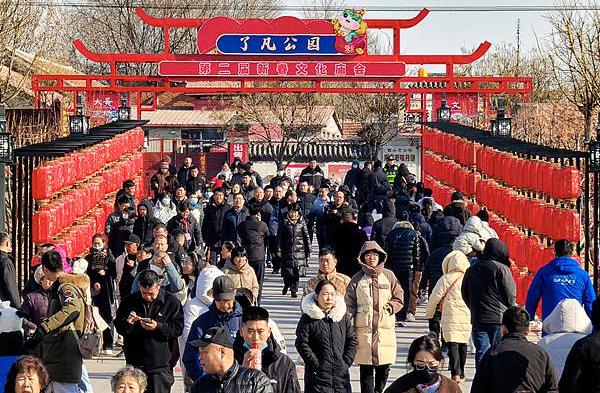

近日,北京陆续出台顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等五个平原新城高质量发展实施方案,将平原新城打造成为构建现代化首都都市圈的重要一环,逐步建设成为以首都为核心的世界级城市群重要节点。

按照党中央、国务院批复的北京城市总体规划,平原新城指顺义、大兴、亦庄、昌平、房山的新城及地区,是首都面向区域协同发展的重要战略门户,是承接中心城区适宜功能、服务保障首都功能的重点地区,是构建现代化首都都市圈的重要一环。其中,昌平重点建设科技创新活力区、产教融合未来新城。

李盛楠告诉记者,目前他工作于北京市齐合生科生物科技有限公司,借助之前在中国科学院微生物研究所和遗传与发育生物学研究所的研究成果,在公司搭建的世界级分子生物学实验室和生物技术及性状工程平台自主研发基因编辑核心技术,进而搭建高质量、高通量生物性状验证及田间测试网络。

该公司首席执行官张蓓介绍,此前,公司科研团队在大豆研究方面,已经通过基因编辑技术,在不带来任何外源基因的情况下,实现了高油酸含量从不足20%提升至80%。换句话说,把植物内源基因稍微改变,就能得到更健康、更稳定的油。2024年5月,公司科研团队还拿到了抗白粉病小麦的植物基因编辑安全证书。

在李盛楠这样的青年科研人员背后,北京市昌平区持续培植科研沃土,让“未来感”图景变为现实。

记者了解到,昌平区全力服务国家战略科技力量,以昌平实验室以及央企研究院、在昌高校全国重点实验室为支撑,打造国家重点实验室创新集群,促进央企、民企和高校协同创新,实现更多“从0到1”的突破、“从1到10”的转化、“从10到100”的产业化。

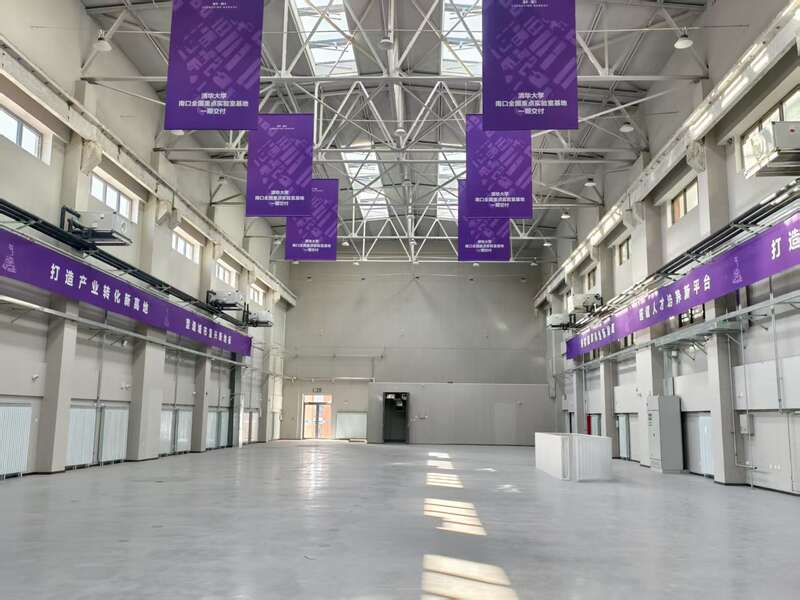

在昌平区南口镇,昔日生产钢圈、保温瓶、平板玻璃的“三大厂”原址正在加速“焕新”,清华南口全国重点实验室基地正紧锣密鼓施工。

“这是科技创新和区域发展的‘双向奔赴’。”北京昌平房地产开发有限公司总经理彭仲宇介绍,2024年底,一期工程已正式交付使用,包括绿色车辆实验室、新型电力实验室,并获评北京首批“两业融合”示范园区。

在沙盘模型上,彭仲宇圈出了几个今年的大块头工程,涉及多个实验室以及科研综合楼、学生宿舍等,他表示,今年力争交付5个实验室和配套楼宇。

北京未来科学城管委会医药健康产业处副处长郭玉东提到,昌平在户口、住房、子女教育等方面发布了针对青年人才的措施,也为有创业需求的年轻人积极争取孵化资金,解决年轻人扎根昌平的后顾之忧,支持青年人才在昌平做出成果,将成果辐射北京。

某种程度上,昌平区北科婴幼学苑内不时传出的童声可以从侧面反映昌平为解决年轻人后顾之忧作出的努力。为着力解决“小小孩”问题,目前全国规模最大的托育园、北京市示范园落地昌平。这座老旧厂房蝶变而成的普惠性托育机构里,小到三个月,大到两三岁的“小小孩”在这里学习成长。

“这是我们园的台湾宝,他父母在很多地方对比调研,最后送来了我们这儿。”该托育机构执行园长倪蒙坦言,目前打电话到园咨询的家长很多,而学苑也会根据师生配比接纳入园的孩子,做到每一位老师、保健师都全面了解孩子,盯住孩子在园成长的关键环节。

现代之城、未来之城、智慧之城、活力之城、开放之城、伙伴之城、梦想之城,这是未来平原新城的发展定位。眼下,北京市昌平区瞄准科技创新、产业向新、城市焕新的方向,描绘平原上新城拔地而起的图景。