京津冀三地携手呈现档案工作成果——

兰台珍档映华章

本报记者 黄敬惟

在汉代,“兰台”指的是宫廷藏书处,主要收藏地图、户籍等档案及图书,由御史中丞掌管。此后逐渐演变成为档案保管机构和档案工作的代称。中华文明源远流长,在历史长河中,档案是社会生活的原始记录,更是建立历史记忆、传承文明的重要载体,是“今世赖之以知古,后世赖之以知今”的重要素材。

今年6月9日是第17个国际档案日。京津冀三地档案馆以丰富的展陈和活动,向广大公众介绍了档案工作的相关成果和细节。

记录时代发展

今年是中华人民共和国成立75周年。在今年的国际档案日,北京市档案馆推出了“祝福祖国筑梦前行——国庆彩车模型展”。1949年中华人民共和国成立庆祝大会传单标语,1984年国庆35周年庆典上《丝路花雨》彩车、电视彩车、百花彩车等的设计图纸,2019年国庆70周年的脱贫攻坚彩车、绿水青山彩车、人类命运共同体彩车等模型,国庆纪念章、彩车巡游和群众联欢活动的服装……徜徉于32组国庆彩车模型及200余份档案、照片、图文、视频之间,观众感受着75年来中国社会的发展变迁。

今年还是京津冀协同发展战略实施10周年。三地在档案工作中协作共进,在资源档案开放共享、合作宣传、联合办展、共同编研等方面硕果累累。

“我们特意乘坐高铁前来看展,看到这些记录自己家乡变迁的档案被整理成册并被出版和珍藏,感到又惊喜又兴奋。”在“十年京津冀兰台翰墨香”展区前,两位河北观众认真观赏。该展区展出有130余套(册)三地档案馆近年来的编研成果,其中《北京档案史料》《京张铁路百年轨迹》《天津近代商会档案选编》《河北省档案馆藏抗战档案选编》等一批精品成果,再现了京津冀三地历史变迁、文化传承和社会发展。

此外,今年北京市档案馆还将面向社会再增加开放10个全宗(全宗是一个档案保管单位,指一个独立机关、组织或个人的具有有机联系的档案整体。)共2.9万件档案,以进一步满足公众需求,推动档案便民惠民,目前已完成其中的8个全宗约1.6万件档案。新开放的档案,涉及北京市化学工业、汽车工业、文化、司法、市政工程等多个领域。

正乙祠戏楼是北京现存最早的戏楼之一,京剧大师程长庚、卢胜奎、梅兰芳等都曾在此登台演出,有着较高的历史和文化价值。本次面向公众开放的档案中,其中一份记录了上世纪90年代对正乙祠戏楼修复工作的始末。这份档案不仅详细介绍了正乙祠戏楼历史和当时的建筑保护情况、开发使用价值等,还完整呈现了对正乙祠戏楼进行的抢险加固和修复工作。通过类似档案,公众得以探寻文明赓续和社会发展的“历史密码”。

揭秘档案工作

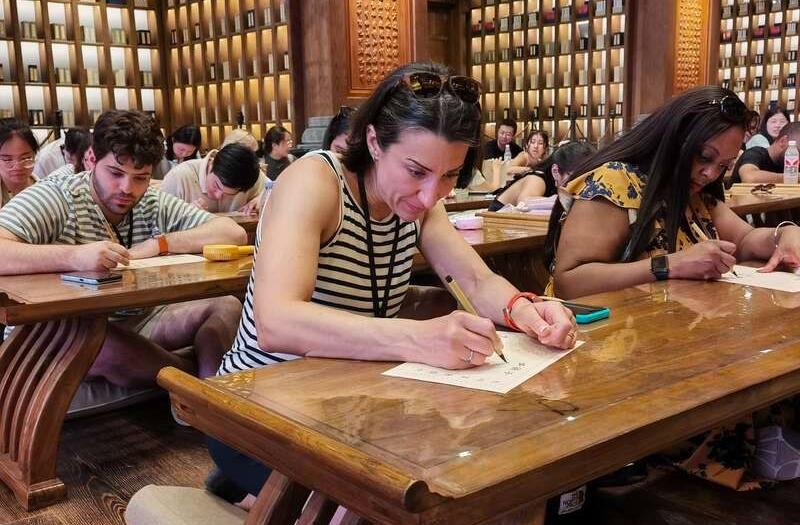

去脏、去色污、褪色恢复、修补裂痕……在工作人员的手中,一张张老照片重新焕发生机。“原来修复照片有这么多‘讲究’。”“这就是专业的技术。”“真厉害,原本模糊的画面一下就清晰了。”看着工作人员在电脑上认真细致地修复老照片,现场观众赞叹不已。

除了老照片修复,在今年的国际档案日活动期间,还有档案修裱、仿真复制技术展示等多项活动亮相北京市档案馆,让观众通过观摩和体验增进对档案保护工作的理解。

档案修复用纸需要调到什么样的酸碱值?修复档案时所用的水可以是自来水吗?怎么把旧档案一页页揭开修复后再重新装订回去?面对观众的提问,档案修复人员一一耐心解答,还邀请现场观众上手体验。

此外,在活动现场的电子屏上,循环播放的纪录片详细介绍着档案修裱的细节,吸引不少观众驻足观看。通过旁边的透电玻璃,观众得以一窥库房中实物、书画、服装等各类档案的不同保管方式,身临其境地体会档案日常管理的实际场景。“这次开放活动不仅满足了我对档案工作的好奇心,也让我对这份工作有了更多敬意。”这是不少观众共同的心声。

走近群众生活

在北京市档案馆活动现场的展柜中,有一组晋察冀边区的小学、初中教材课本。薄薄的老课本纸质泛黄但书页平整,不难看出收藏者呵护之用心。这组老课本是市民郑玉成去年捐赠的。郑老先生曾是一名教师,已是耄耋之年的他想让自己珍藏了一辈子的老课本发挥更多光和热。得知此事,北京市档案馆的工作人员与郑玉成取得联系并前往他家中接受捐赠,还为他颁发了捐赠证书。

这并不是个例。北京市档案馆的珍藏不少来自社会征集。老报纸、老画报、名人日记或回忆录、奖章、大型活动的工作证件或纪念品……内容丰富且多样的征集成果是档案与人民生活息息相关的见证。

“我家的老相册算不算档案?可以拿来捐给你们吗?”“想捐赠档案要怎样联系你们?”“捐赠档案需要提供哪些证明?”“请给我一份捐赠档案的传单。”……在档案征集宣传台前,不少观众十分踊跃。据北京市档案馆的工作人员介绍,现在每个月都能收到不少民众的自发捐赠,有的通过媒体得知,有的是通过宣传页,甚至还有的是通过老街坊、老朋友口耳相传。

近年来,越来越多人开始关注档案工作、对档案工作产生兴趣,社会公众对于档案工作的认知和了解也不断加深。与此同时,让“藏”在库房中的档案为更多人所知一直是档案工作者不懈努力的目标。

为了让更多公众受益,京津冀三地档案馆还联合推出了“聆听历史回响 传递档案声音”活动,通过微信公众号推文的形式,精选特色档案,由档案工作者介绍馆藏珍品,让更多公众了解“故纸堆”背后的故事。