北京服装学院思政创新实践

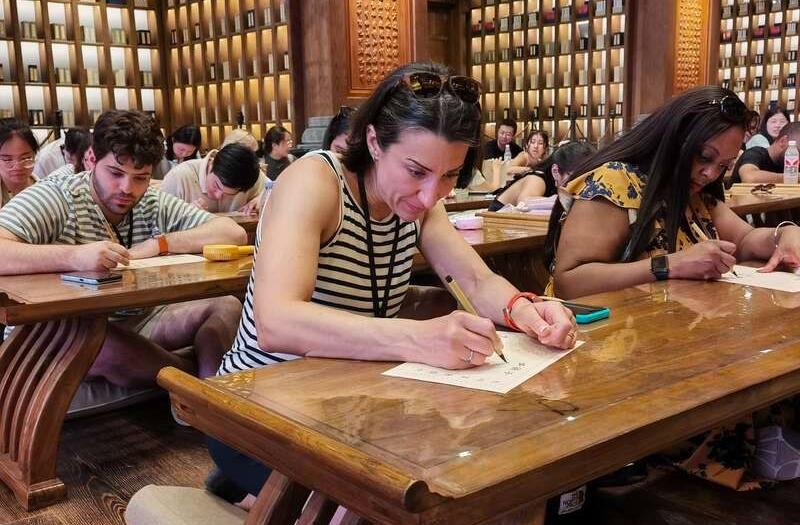

秀场变课堂 T台为讲台

前不久,在“为人民而设计——行循自然”北京服装学院优秀毕业作品展演上,该校服装艺术与工程学院运动服装与服饰设计专业2020级本科生李源将作品《循汖》带上舞台。他尝试运用包裹、缠绕、镂空等多种结构手段,揭示传统村落文化保护不足的问题,在面料工艺上采用了信息传导领域常用的银色石墨烯材料,暗示数据化手段对传统村落文化精神挖掘不足的问题。

“服装外层通过‘光敏材料’的形式,使部分图案在阳光照射下出现由淡绿色(象征自然)转化为蓝色(象征数据)的变化,希望通过艺术方式唤醒人们关注传统村落的保护。”李源说。

近年来,在课堂上,北京服装学院探索将宏大主题与艺术之美融合起来,让思政教育与服饰文化历史知识相结合;在课堂外,围绕中国共产党成立100周年等大事,以“艺心向党画谱百年”“衣尚乡村劳动最美”“在党的旗帜下”等为主题,让学生以绘画、摄影、雕塑、微视频等多种艺术表现形式展开实践。通过这一系列举措,北京服装学院探索出了一条让思政课堂“美”起来的创新之路。

“一方面,北京服装学院以服饰文化为载体,结合产业调研,融专业元素于思政课堂,寻找思政教育与专业教育的契合点,构建适合艺术类高校的思政课教学的内容体系。另一方面,北京服装学院用活红色资源,打造‘有风景的思政课’,打造‘课堂+基地’教学模式,引导学生坚定文化自信,积极投身传统文化的传承与创新。”北京服装学院党委常委、副院长詹炳宏说。

在艺术作品创作之中,如何让学生在艺术创作之中建立起正确的价值观?北京服装学院探索了一条“专业特长+服务社会”的思政教育新模式。

2023年,该校服装与服饰设计专业运动服装设计方向的学生杜雨桐参与了一项实践,为一场冰雪表演的滑冰运动员展开服饰复刻和制作。制作中,这个00后学生明白服饰不仅仅要呈现中国传统文化,还需要考虑运动员的肢体舒展情况,比如说,使用连袖或者插肩袖能减少对表演动作的阻碍,使用更贴身面料可以减少阻力,提高服装的性能。

“在服饰文化的实践之中,我真正感受到了设计要为运动员竞赛提供助力,作品要为社会发展服务。”本科毕业后,杜雨桐选择继续攻读服装艺术与工程学院设计学中服装造型与艺术设计专业,跟随导师研究竞技类运动员服饰。

围绕“专业特长+服务社会”的思政教育新模式,北京服装学院思想政治理论课教学部还连续多年举办“思想政治理论课实践教学艺术作品展”,用笔墨绘山河、盛赞新时代,形成了“思政教育+红色文化+专业特长”紧密结合的特色品牌文化活动。

要搭建“思政+艺术”的教育体系,既要上好思政实践的大课堂,还要上好思政教育的小课堂。在该校服装艺术与工程学院服装文化与设计创新研究中心教授梁燕的课堂上,她更倾向于“让专业内容与课程思政的建设结合,不做流于文字表面上的思政教学,而是用润物细无声的方式,推进课程思政的建设。”

在《女装品牌与产品策划》课程中,梁燕让学生以小组形式完成对女装产业发展的调研和品牌策划全案,包括对中国服装产业发展梳理、女装品牌的发展趋势分析、新消费需求变化、品牌策略分析等。

“一整套产业调研结束后,希望可以引导学生去理解本土服饰文化和服装产业的发展脉络,思考如何激活传统文化,服务现代民众生活。”梁燕明白,如今学生不喜欢说教的方式,更喜欢从自身感受去理解、接受传统文化,并自发地进行创新创造。

去年9月,梁燕还带领学生参加北京市通州区“运河文化时尚大赏”项目,设计了“游观园、市珠玑、兴意浓、赏华裳”四大场景。在项目设计过程中,她会让学生阅读《中华文明史》《中国物质文化史》等书籍,深挖文化创新的脉络,“用引导的方式,潜移默化将家国情怀、传统文化、民族精神、文化自信、产业责任融入课程之中”。

因在阅读中对宋朝文化产生兴趣,该校艺术专业服装设计与创新方向2023级研究生黄晨欢聚焦传统工艺的起源,细究纹案织作过程。在作业中,黄晨欢有意识将传统工艺与现代纺织技术相结合,应用于服装创新设计中。今年,她跟随老师完成了四朝婚服的复原工作,让四朝婚服从古籍里“走了出来”。

围绕课堂教学实践,北京服装学院还将服饰文化、服装发展史、经典设计作品、设计师励志故事等作为载体,构建适合纺织服装艺术专业的思想政治理论课教学内容体系:如今《北京服装学院思想政治理论课特色教案》已达20余万字;《北京服装学院思想政治理论课特色教学资源库》汇集图片546幅、文字10万余字,让学生感受思政教育的趣味性。

“将秀场变课堂、T台做讲台,讲授了一堂立体、生动、独具特色的思想政治理论课。一系列的思政改革引导学生通过创作来表达或探讨不同时代、不同民族的哲学思维对艺术的影响,从而加强对社会主义核心价值观的理解、对传统文化的感悟、对社会生活的观察和思考等。”詹炳宏说。

结合艺术类院校的特色,詹炳宏提到,思政教育的设置还会重视对学生作品的展示和评价,增强学生之间互评和讨论,让学生获得成就感。“鼓励学生在自主的交流中提升艺术素养和道德境界。”

中青报·中青网记者 杨洁 实习生 李思佳 来源:中国青年报