- 相关推荐

上周,日本汽车业又曝大丑闻。据日本国土交通省通报,丰田、本田、铃木、马自达、雅马哈发动机等5家知名车企在量产认证申请过程中存在欺诈行为。

《京都新闻》评论称,相继发生的丑闻,凸显出日本制造业企业不重视顾客安全和产品质量的问题,这些问题由来已久、根深蒂固。

当地时间6月4日9时30分,日本国土交通省的5名官员依据《道路运输车辆法》,对位于爱知县的丰田汽车总部进行突击检查,约谈丰田员工,审查相关文件。

尽管丰田方面称“目标车辆不存在安全问题”,但国土交通省表示将自行予以测试。

日本共同社指出,政府机构对丰田这样具有代表性的大企业进行入内检查十分罕见。

之所以首先检查丰田,国土交通省解释称,“考虑到车型和测试项目的数量,其影响最大”。

5日和6日,国交省又分别对雅马哈发动机公司总部和铃木公司本部进行检查。

根据检查结果,将可能采取吊销量产认证、罚款、行政处罚等措施。

在此之前,6月3日,丰田汽车会长丰田章男在东京召开记者会。

丰田汽车公司会长 丰田章男:作为丰田集团的负责人,我真诚地向我们的客户、汽车爱好者和所有利益相关者就集团内部发生的问题道歉,真的很抱歉 。

同日,本田技研工业社长三部敏宏、马自达社长毛笼胜弘也当众鞠躬道歉。

本田技研工业社长 三部敏宏:我们想表达最深切的歉意。

马自达社长 毛笼胜弘:对于这一事件我们感到非常抱歉。

三大车企高层在同一天鞠躬道歉,究竟发生了什么?

事情还要从半年前说起。

大发,丰田汽车旗下主攻小型车市场的子公司,在日本被誉为“小型车专家”。

2023年12月,有媒体曝光,过去30多年,大发工业在量产认证测试中造假,存在高达174项违规操作,包括伪造安全碰撞测试数据等。

日本媒体报道:大发工业涉及违规操作的车型有64种,另外还有3种发动机。受其影响的公司包括丰田、马自达、斯巴鲁。

在生产新车型或发动机前,日本车企需要在国土交通省经过“型式指定”认证,也就是量产认证。要获得此认证,车企需要就汽车的安全性展开试验,并提交符合标准的真实数据。

而作为有着110多年历史的企业,大发工业竟在关乎行车安全的数据上“动手脚”,这一真相深深刺痛了日本社会。

日本汽车经销商:我真的非常惊讶,大发竟然会有数据造假问题。

日本国土交通省随即又对另外85家已经获得量产认证的车企展开调查,发现造假现象还不是个例。

6月3日,国交省在其官网发布调查结果:截至5月底,已对68家车企完成调查,还有17家车企的调查仍在进行中,已发现丰田、马自达、雅马哈发动机、本田、铃木5家车企的38款车型都存在量产认证欺诈问题,其中有6款仍在市面上销售。

日本民众:这是绝对不能原谅的,没想到知名汽车企业会这么做,真是难以置信。这可能会产生很多负面影响。

在检验机构公开的画面中,当这辆时速55公里的丰田汽车撞上水泥墙时,安全气囊瞬间开启,保护车上人员。但国交省的官方调查却发现,这项测试结果存在造假。安全气囊原本应在撞击时通过系统控制触发启动,但在测试时,由于相关系统尚未完成,丰田其实是用计时器来启动气囊。

日本丰田车主:是因为信赖丰田,我才让小朋友坐在里面,结果却发生造假丑闻。令人难以接受。

调查发现,丰田造假涉及7个车型,约170万辆车,违规行为包括在碰撞测试中提交虚假数据;

马自达涉及5个车型,约15万辆车,违规行为包括在发动机功率测试中违规;

雅马哈发动机涉及3个车型,约7500辆车,违规行为包括在不符合规定的条件下进行噪音测试;

本田涉及22个车型,约325万辆车,违规行为包括在噪音测试、发动机测试中违规;

铃木涉及1个车型,约2.6万辆车,违规行为包括篡改刹车测试数据。

虽然各车企数据造假的项目不同,但有一个共同点,就是人为篡改测试条件,以获取能够达标的数据。

例如,在行人安全测试中,国交省规定的测试条件是:汽车时速35公里,行人头部与车辆碰撞角度为50度。但丰田在测试中的实际碰撞角度为65度,得到的模拟头部损伤数据显然会有差异。

丰田汽车公司会长 丰田章男:我们在认证测试中做了一些不应该做的事。

日本内阁官房长官 林芳正:这是动摇汽车认证制度根基的行为。再次查出了舞弊行为,令人非常遗憾。

《东京新闻》的社论指出,数据造假丑闻表明整个汽车行业内存在轻视规则的风气。

《福岛民友新闻》直言,这种普遍的违规行为是对信任日本汽车的用户的背叛。

日本民众:车企篡改或隐瞒数据的现象反复发生,必须严格追查相关企业的违规情况。

汽车制造业,被视为日本制造业乃至日本经济的支柱产业。

据日本《经济新闻》的数据,日本汽车制造业的出货量约占制造业整体出货量的17%,相关从业人员超过550万人。

随着数据造假丑闻曝光,目前丰田、马自达、雅马哈发动机3家车企共6种在售车型的出货已被叫停。

中西汽车产业调研公司首席分析师中西孝树表示,丰田和马自达的减产规模很可能在两个月内达到2万辆至3万辆。

据日本野村综合研究所估算,若相关车型停止出货4个月,日本GDP或减少约984亿日元,约合6.3亿美元,加上关联产业的损失,GDP预计减少约2441亿日元,约合15.5亿美元。

商业新闻评论员 里德·史蒂文森:丰田等车企暂停了生产线后,对于供应商的影响就是,他们在此期间拿不到钱。

去年年底,大发工业的数据造假丑闻曝光后,大发在日本国内的所有工厂一度全部停工。据日本《经济新闻》称,此事造成的经济损失超过1000亿日元,约合6.4亿美元。

而作为大发的母公司,丰田的直接供应商约有200家,二级及以上供应商超过1000家,马自达则有约2000家供应商。

日本财务大臣铃木俊担忧地表示,“这对日本经济的影响将非常大”。

日本国土交通大臣 齐藤铁夫:我们很快会完成检测,以降低停产对经济带来的负面影响。

20世纪70年代,日本汽车凭借价优、省油、耐用等特点,后来居上,在欧美主导的全球汽车市场抢占一席之地。

日本汽车的“崛起”给美国汽车企业带来强烈冲击,一些车企破产、倒闭,1980年美国汽车工业三大巨头通用、福特、克莱斯勒亏损超过40亿美元。

1981年,哥伦比亚广播公司播出了一个特别节目,名字就叫“丰田入侵”。

1982年,美国印第安纳州北部,遭受重创的钢铁生产区工会甚至发起砸毁日本车的运动,每抡一锤需要支付一美元,这笔收入被用来帮助当地下岗工人。

1985年,为了解决美国巨额贸易赤字问题,美国、日本、联邦德国、法国及英国签订广场协议,决定联合干预外汇市场,诱导美元对主要货币的汇率有序贬值。广场协议签订后,日元急剧升值,与此同时,欧美汽车产业也开始重视成本控制,日本汽车的竞争优势逐渐减弱。

日本神户国际大学经济学部教授 中村智彦:竞争日益激烈,这种压力迫使开发速度加快。在生产中被要求优先完成进度,因此就导致了一些问题的出现。

过去几十年,日本制造业成就显著,但近年来,随着电动化智能化技术的发展,日本汽车在燃油车时代的竞争优势也正在消失。

日本神户国际大学经济学部教授 中村智彦:日本曾经引以为傲的汽车产业正受到来自中国和欧洲的追赶。

日本汽车零部件厂商 早舩一弥:如果全球的电动汽车潮流持续下去的话,日本将跟不上时代的步伐。常常有人说,日本生产的产品只适用于日本国内市场。如果在电动汽车领域也是如此,日本将彻底落伍于世界。

日本神户国际大学经济学部教授中村智彦指出,在日趋激烈的国际竞争中,日本企业正逐渐失去优势地位,但一些大企业仍旧傲慢地保持着昔日的自信错觉,却忽略了对行业规则的坚守。

日本神户国际大学经济学部教授 中村智彦:日本企业自认为比其他国家生产的产品质量高,认为只要通过了内部标准就不需要在意政府的标准。这种自负导致了不遵守规则的现象,这就是傲慢。

另一方面,许多日本企业有“论资排辈”的传统,缺乏新鲜血液和创新思维,企业文化中弥漫着“千万不能质疑上级”的风气。

东海东京调查中心高级分析师 杉浦诚司:工人们不愿意质疑现有模式,量产认证申请被视为是例行公事,工人们只是遵循前辈们的做法。

而日本监管部门在标准制定、监督检查、惩罚机制等方面存在不足,也在客观上减轻了造假代价。比如2017年,日产汽车就被曝光“任用无资质检验员进行车辆出厂检验”的。事发后,日产的领导层也没有受到处分,仅是“主动退回部分薪酬”。

日本神户国际大学经济学部教授 中村智彦:政府方面也有责任,明知存在问题,却没有及时修改制度。政企双方都有责任。

“日本制造还值得信赖吗?” 6月5日,日本《每日新闻》发出这样的疑问。

日本制造业造假违规,并非偶然事件,也绝不是汽车产业独有现象。

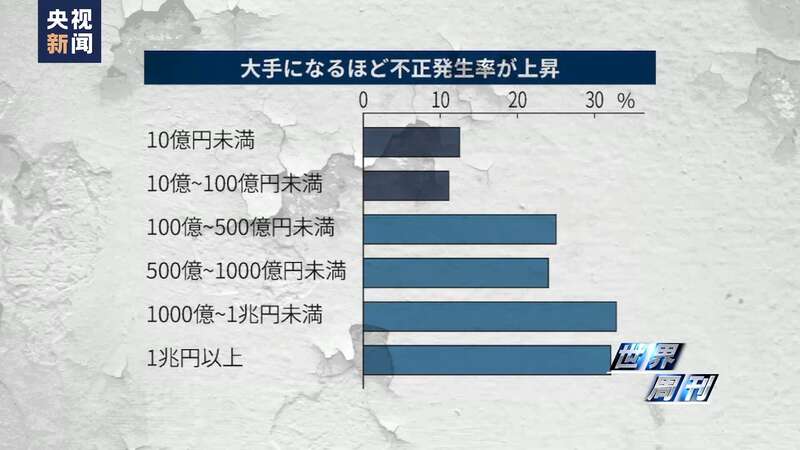

日本《经济新闻》今年1月公布的一项调查显示,过去5年,有24.6%的日本企业曾发生过挪用公款、舞弊、违规等不当行为,其中涉及产品品质违规的占比达32.7%。

从企业类型来看,销售额在100亿日元以下的企业,违规发生率超过10%,而销售额在1000亿日元以上的大企业,违规发生率竟超30%。

日本经济学家 大久保卓治:日本大型企业过去生活在一个稳定、可预测和不断增长的市场中,但如今情况发生变化,一些企业就选择了抄近道。

2017年神户制钢造假、2021年三菱电机造假、2022年日野汽车造假、2023年大发工业造假、2024年丰田自动织机和IHI公司造假……日本制造业诚信问题不断凸显,此次知名车企集体“爆雷”不过是“制造业之忧”的一个缩影。

商业诉讼律师仓桥雄作指出,日本制造业造假有一个共同点,就是面对难以达成的目标,不惜违法违规、逾越底线。

而在东京电视台看来,当产品品质让位于成本管理,其后果就是消费者对日本制造的不信任感不断增强。

“日本制造业工匠精神的丢失令人担忧”,这是日本《经济新闻》发出的评论。质优与价廉一度被视为“日本制造”的名片,然而近期频发的一系列丑闻,正加速消磨着消费者对日本产品的信任,比起频繁的鞠躬道歉,拿出切实的改变显然更为重要。