- 相关推荐

“起!”一声号子,伴着清晨水库的粼粼波光,沿着宽阔的水面传向远方。在甘肃省临夏回族自治州永靖县刘家峡水库渔场,一个网兜从水下被缓缓拉出,近百条鱼随之出水,每条都有7斤多。

拉起网兜的并不是工人,而是一个巨大的机械臂。

“这是我们设计的作业平台,一上午用机械臂能捕捞8吨多鱼。”看着有序作业的平台,甘肃文祥生态渔业股份有限公司负责人刘耀祥很是感慨,如果纯靠人力捕捞,几十个人围在网箱边,干一天都完不成。

机械臂下,平台上的传送带匀速运行,一条条鱼排列其上。经过工人的初步处理后,它们又顺着传送带,直接进入运输船的保温箱,被覆上一层层冰块,维持在4摄氏度、以最鲜活的状态被运往加工车间。在这条高效的流水线上,处理鱼产生的垃圾也被全部收集。

如今,在刘家峡水库渔场,全程机械化的捕捞平台,代替了传统的捕捞船。

捕鱼设施化程度高,养鱼的时候呢?

刘耀祥手一指,不远处,两列方形网箱整齐排列,这是专为育苗准备的。每个长宽深各10米的网箱里,都有2万尾刚刚孵化出的鱼苗。渔场养殖的主要是鲑鳟鱼类,这些原产于外国的冷水鱼是怎么“游”进西北内陆渔场的?

原来,刘家峡水库渔场水温稳定,溶氧量、pH值等指标优异,是养殖冷水鱼的优质地域。虹鳟鱼、金鳟鱼等冷水鱼在国内养殖规模相对较小,但市场需求广阔、价格优势明显。在长期探索中,这些鲑鳟鱼在刘家峡水库渔场中逐渐占据了一席之地。

刘耀祥介绍,方形网箱的网格空隙小,符合幼苗成群生长的环境要求,“经过9个月,这些小鱼苗会从20克长到400克,然后才能进入更大的圆形网箱里。”

在这两种网箱之间“搬家”,却是个不小的问题。从方形网箱转运到圆形网箱,如果采用捕捞的方式,很容易擦伤幼苗。如果幼苗被刮掉了鳞片,或相互撞击而受伤,就很容易造成感染,导致鱼群发生病害。

如何解决“搬家”的问题?

一个特殊的转运平台发挥了重要作用。整个平台由3个部分组成——吸鱼泵、分级器、计数器。

转运时,由吸鱼泵先将幼鱼整体吸入,流经分级器时,机器根据幼鱼不同的生长情况,按照大小、长短等标准,将其划为4个级别,流向不同的出口。而在出口端,分别安装了智能计数器,可以精准计算不同级别幼鱼的数量,提醒工人及时操作。

“我们设计的这一套转运设备,最多可以一次安全转移近10万尾幼鱼,大幅提升了效率。”刘耀祥说。

就这样,从鱼苗孵化到捕捞出水前,这些冷水鱼虽然换了3次环境,但一直处于未离水状态,减少了损耗和病害风险。

几十米外,一个直径30多米的“大圈”进入视野。“水面上看是个圈,水下有15米深呢!2万多尾鱼要在这里生长14个月。”刘耀祥解释,这套设备叫作深水抗风浪圆形网箱。相比传统的小型木结构网箱,这个“大家伙”所承载的水体大,更接近于自然,鱼类活动范围广,生长更快、病害更少。

除了“住得好”,鱼也要“吃得好”。每天,渔场的水上平台都会利用智能化控制设备,根据当天的温度、水质情况等,计算出投饵量。随后,投饵船载着饵料来到每个网箱前投喂。如果只靠人力,拿一袋饵料倒进去,投放数量和质量都无法保证。只见工人操控机器,不到5分钟,饵料便按照数量和方位匀速喷出,均匀进入网箱水体,既提升了投放效率,还保证饵料不外溢。

集约化的规模养殖也减少了污染风险。水下,72个网箱底部全都安装了粪便污物收集装置,鱼类生长过程中产生的全部废物都会沉淀到一层特制的“密布”上。水上,吸污船定期吸污,并通过岸上的排污管网集中处理。当地还训练潜水员,用洗网机清洗网箱设备。

在初级加工车间前,随着发动机启动,牵引机的悬索将一个个保温箱从运输船上提起。3分钟内,1吨鲜鱼被抬升60多米,稳稳落在高处的叉车架上。随即,这些鱼被运往车间,通过自主设计的清洗、冷却和包装生产线,一条条鲜鱼被冷却包装,等待运往各地。

加工厂的3个大型冷库外,几辆冷链车蓄势待发。“城乡公路和高速路网越修越密,冷链物流技术非常成熟,这是我们的底气所在。”刘耀祥说。一套流程下来,从捕捞到成品运输,全程不超过2小时。

依托订单化销售模式,来自刘家峡水库渔场的鲜鱼用不了48小时,就能出现在周边省份甚至是北京、上海等地的市场上。“依托科技创新,我们水产养殖的质效更高,设施更齐全,内陆渔场成了科技粮仓!”刘耀祥说。现在,文祥渔业拥有各类专利20多项,年养殖各类冷水鱼产量超过3000吨。

永靖县农业农村局局长张学文介绍:“截至去年底,永靖县水产品年产量达7000吨,总产值近2亿元。同时,引进了智能化控制技术、水质监测系统等,并鼓励养殖企业探索陆基循环水养殖模式,有效提升了水产养殖管理的自动化程度,推动水产养殖绿色化、高质量发展。”

近年来,甘肃各地因地制宜推广现代渔业发展,完成对50多家养殖场养殖基础设施设备升级改造。截至目前,全省养殖池塘面积5万余亩,养殖网箱面积510亩,工厂化养殖车间4.4万平方米,全省水产品总产量1.7万吨。

保障水产品稳定安全供给

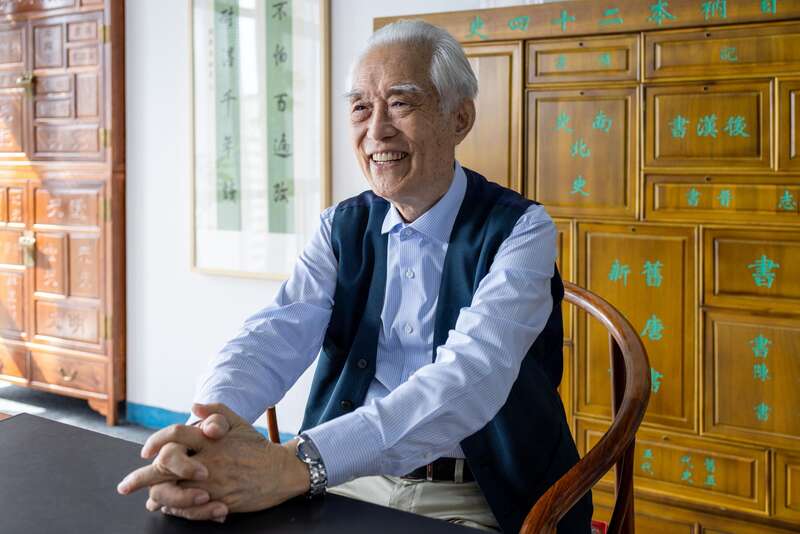

崔利锋

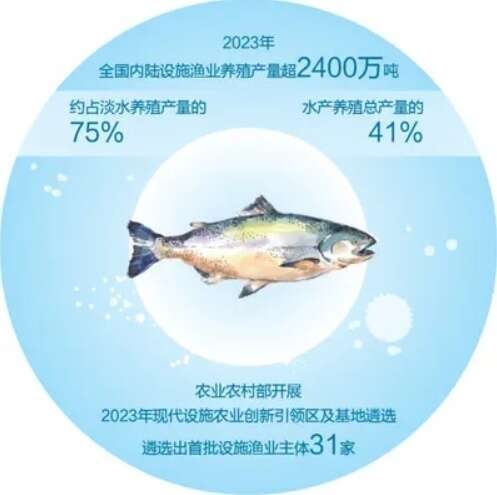

现代内陆设施渔业养殖具有高产高效、节地节水、安全可控、绿色环保等诸多优势,是渔业现代化建设的重要抓手,具有较大发展潜力。目前,内陆设施渔业养殖主要有池塘工程化养殖、池塘设施养殖、大水面设施养殖和陆基设施养殖等几种类型。2023年,全国内陆设施渔业养殖产量超2400万吨,约占淡水养殖产量的75%、水产养殖总产量的41%。

近年来,我国内陆设施渔业养殖呈现蓬勃发展态势。除了传统的池塘工程化养殖和工厂化循环水养殖外,还涌现出池塘流水槽循环水养殖、陆基圆池循环水养殖、圈养、鱼菜共生、漏斗形池塘循环水养殖、高低位池塘循环水养殖、集装箱式循环水养殖等一大批新技术新模式。

国家对包括设施水产养殖在内的设施农业高度重视。2023年中央一号文件就明确提出实施设施农业现代化提升行动;2023年6月,农业农村部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部出台了我国第一部现代设施农业建设规划,并给予一系列支持政策;2023年12月,农业农村部开展现代设施农业创新引领区及基地遴选活动,遴选出首批设施渔业主体31家。然而,在内陆设施养殖快速发展的同时,也面临着一些困难和挑战。主要是水资源和设施养殖用地日趋紧缺,设施装备自动化智能化水平还不高,适宜设施养殖的优良品种还比较少,前期建设和后期运营成本相对较高,运行维护、产品加工保鲜、仓储物流等社会化服务相对滞后。

未来,水产养殖的产量及其在渔业总产量中的占比将继续增长,渔业生产的增量将主要来自水产养殖。水产养殖业的发展,对保障国家粮食安全、发展乡村产业、增加农渔民收入、促进经济社会发展等都具有重要意义。通过发展现代内陆设施水产养殖,促进内陆水产养殖绿色高质量发展,实现优质、高产、高效、生态、健康、安全的发展目标,将为保障水产品稳定安全供给和国家粮食安全作出重要贡献。

(作者为全国水产技术推广总站站长,人民日报记者常钦采访整理)

刊于《人民日报》2024.5.18 第6版

人民日报记者 宋朝军