王蒙:永葆青春

本报记者 李梦馨 朱子钰 本报实习生 刘方

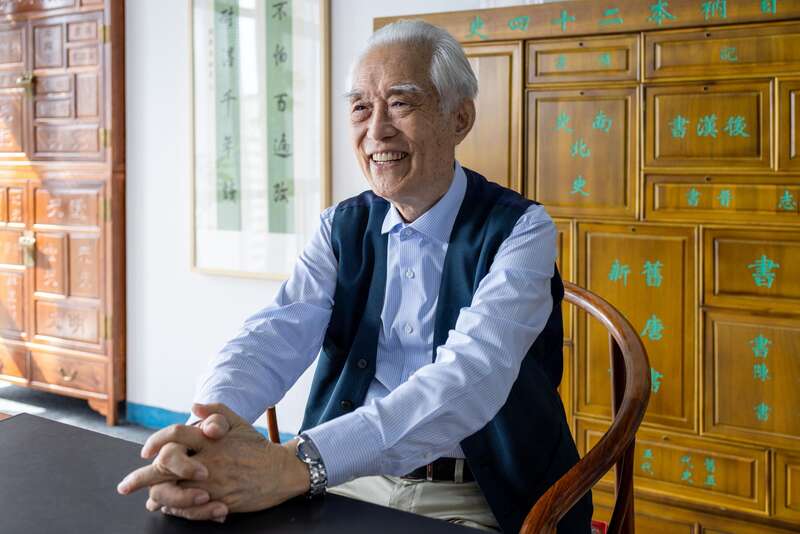

5月9日下午,山东大学报告厅被挤得水泄不通,人们翘首等待着文坛巨匠、当代著名作家王蒙的到来。

90岁的王蒙听力有所下降,但精神矍铄。长达一个多小时的讲座里,他深入浅出、侃侃而谈,不见一丝疲态,还时不时妙语频出,与在场同学互动。人们很容易产生这样的印象:这位写过《青春万岁》的老人,也真正做到了永葆青春。

1活着的传统文化

这次讲座的主题“传统文化的特色与生命力”,是他近些年潜心研究的领域。王蒙有过很多身份:作家、文化部长、学者……而在这些年里,传统文化专家是他的一大标签,他先后出版了《老子十八讲》《与庄共舞》《写给年轻人的中国智慧》《中华玄机》等著作,还推出王蒙讲《红楼梦》的音视频节目,在新媒体上获得几百万的播放量。

如今,“传统文化”已经从故纸堆里的老文物变成了人们口中常见的时髦字眼。传统文化似乎随处可见,可如果要真的从头讲起,却总有“抓不住、摸不着、说不太清楚”的无从捉摸感。王蒙一直在做的,就是把传统文化变成“可说”的文化。

关于传统文化,容易有一个误区,即传统文化的载体往往存在于浩如烟海的经典、博物馆的文物展览以及各种各样的历史文化遗产中。王蒙却不把主要精力放在研究这些仅供人们瞻仰的传统文化上,而是关注那些仍然还活着的文化。

“它是喜怒哀乐、衣食住行、饮食男女、柴米油盐酱醋茶、阴阳五行八卦。”王蒙说,传统文化其实活在我们的人民、生活、乡土、语言、风俗习惯中,更存在于每个人的灵魂深处。换句话说,传统文化虽然听上去遥远,其实未曾真正离开过我们。

王蒙认为,相较于基督教文明,或是更早的古希腊古罗马文明,中国传统文化的独特在于其此岸性。若进一步解释,就是活在当下,关注此生此世。孔子说,“未知生,安知死”;庄子说,“六合之外,存而不论”。其实都在说,与其把我们的头脑和智慧寄托在对来世的思考和研究上,不如放在改善今世今生的生活上。

这种活在当下的眼光,塑造出中国人积极生活的态度。“我们被教导要珍惜生命,积极生活。我们不应为那些无法证明或解释的问题而苦恼、愤狂或歇斯底里,而应以正常、积极的态度去面对生活。”王蒙说。

在做学问时,中国文化强调要经世致用,将所学知识应用于实际生活中,解决实际问题。王蒙特意援引了黑格尔和伏尔泰对孔子的不同态度来说明这一点。黑格尔不喜欢孔子,却对老子有很高的评价,因为他认为孔子说的都是一些常识性的问题,缺少抽象思维的能力。相反,在那个解释所有问题都要依靠上帝的年代,伏尔泰却从孔子的“己所不欲,勿施于人”中窥见了他的大智慧:用人间的事,证明人间的道,将复杂的事情凝练得简单通达。

在对传统文化的透视中,王蒙擅长用极具概括性的字眼提炼自己的理论。正如他认为此岸性、积极性和实践性构成了中华文化的三大特性一样,他还总结出中华文化“三尚”,即“尚德”“尚一”“尚化”。对道德的推崇、对整体性的强调和“与时俱化”的眼光,共同涂抹中华文化不同于其他任何文化的色彩,使得中华文明能够延续几千年而不间断。至于君子的人文精神、中庸的辩证精神和愚公长期苦战精神与抗逆精神,则是自古以来贯穿中国人内在的精神。

王蒙谈论中国传统文化,并不是局限于中国的语境自说自话,而是在中外文化的对比中寻找彼此的同与异。中庸往往被视为中国人的专利,王蒙却从国外找到了类似的提法。“连柏拉图这样的人也说过,一条线的中点最美,不偏向这边,也不偏向那边。”他进一步指出,中外对中庸、平衡的强调通往不同的结果。西方政治学中的多元制衡命题就无法移植到人口众多、疆域辽阔的中国,中国的制衡之道更多体现在时间纵轴中,例如“三十年河东,三十年河西”盛衰荣辱的变迁。

2风景这边独好

一场信息含量颇丰的讲座结束后,陈露终于等来了提问的机会。她在山东大学现当代文学专业攻读博士学位,本科在新疆师范大学读书时便听过王蒙的讲座,现在研究对象也是王蒙。新疆与王蒙,在她的研究维度中,是两个具有强关联度的关键词。

“当您经历了历史之变与地理之变后,您在文化心态上有着哪些变与不变,它们在您认识传统文化的过程中有什么样的影响?”她想听听王蒙的回答。

这个问题陡然勾起了王蒙记忆深处的一段经历。王蒙在新疆待过16年,这在他的人生中占据了不小的篇幅,他时常用“第二故乡”来形容新疆。后来获得茅盾文学奖的长篇小说《这边风景》,便是根据他在新疆工作生活的经历创作而成的。

少有人知的是,从北京移居千里之外的新疆,这一某种程度上影响他人生走向的重大选择是在十分钟之内作出的。他后来人生的很多重大选择,几乎都是在极短时间内决定的。王蒙无需费力便回忆起了这段过往,他清楚地记得那是1963年的秋天,当时他已被分配到首都师范大学当老师,然而在一股异常强烈的创作欲望驱使下,他始终难以安心在高校教学。“写作是那么迷人”,去更广阔的天地生活和创作,成了他彼时唯一的执念。

当时,新疆、甘肃、江西三地向他抛出了橄榄枝,浪漫、富有异域感且距离最远的新疆,成为他的第一选择。他先是在乌鲁木齐任杂志社编辑,之后又到了伊犁市伊宁县下属的巴彦岱公社二大队,时间已经过去近六十年,他现在仍能熟练地说出这一颇长的名号。

去新疆前,王蒙对新疆的想象只停留在书籍和电影中,电影《冰山上的来客》中的异域风情、歌舞蹁跹,令他神往。真正踏上这片土地后,这里的大美风光和风土人情没有辜负他的期待,“每一处每一人每一景都让他感到新奇和雀跃”。面对新疆的大漠孤烟、飞沙走石,王蒙有意或无意地忘却和丢弃大城市的车水马龙、熙熙攘攘,很快如鱼得水,跟当地人顺利打成一片。北京反而成为地理和心理空间上都遥远的所在。

他时常对人调侃,自己在新疆待了16年,“就是去读了个维吾尔语的博士后”。虽是戏谑之语,却也总结得十分恰当和精准。毕竟,学会一门语言,不光是习得语法发音词汇那么简单,想要跟当地人对答如流,没有对当地人语言思维的熟悉,以及对当地文化的深度感知和吸收是难以做到的。正像王蒙说的,“学习语言的关键是熟悉异民族的生活和心灵,就是说要有开放的文化心态”。这16年的时间,王蒙“像海绵一样汲取维吾尔族文化的滋养”,真正贴近了维吾尔族人民的灵魂。

后来,王蒙在自传《半生多事》中这样形容这段经历,“半是‘锻炼’,半是漫游;半是脱胎换骨,半是避风韬晦;半是无所事事三不管,被社会也被文明遗忘了的角落遗忘了的某人,半是学习思考如饥似渴如进研究院。”现在看来,这段话其实更加真实地透露出他当时复杂的心态,“大好年华,无悲无喜”。

在新疆的16年,他虽然没有公开发表过任何一篇小说,但私下未曾停止过写作。只不过,酝酿的结果要等到很久之后才得以跟世人见面。

3文学比事业还要永久

90岁的王蒙对文学朴素的热爱,依旧和19岁时一样,有用不完的精力和呐喊。

怎么走上文学之路?这几乎是每一个作家功成名就之后,读者们最喜欢问的问题。人们好奇,著作等身的作家初次与文学邂逅,会是怎样一番动人的场景?其实,王蒙在自传中也有过描述。读爱伦堡的一篇文章《谈作家的工作》,从如诗如歌的文字中,他感受到了文学创作的美好:如果从事文学创作,就等于整天是创造和灵感。正是通过阅读,王蒙得出结论——文学是真正的永远。文学比事业还要永久。一个想法突然出现,“如果王蒙写一部小说?长篇小说……”那种写作的冲动几乎是本能的,像闪电般照得他目眩神迷。

有一定文学积累,还得有独一无二的生活体验。“我一定可以写一部独一无二的书,写从旧社会进入新社会,从少年时期进入青年时期……歌唱金色的日子,歌唱永远的万岁青春。”他在自传中回忆起当时的想法。

从1953年开始写小说,那一年王蒙19岁,正是青春灿烂、意气风发的时候。一本反映20世纪50年代青年生活的小说《青春万岁》动笔。写完初稿,他连用了几个词形容当时的状态,“眼冒金星、寝食难安、全无把握。”怕手稿丢掉,他把稿子抄写到笔记本上,又买了大量的竖写稿纸,往上誊抄,整整一年才完成。“所有的日子,所有的日子都来吧,让我编织你们……”《青春万岁》的序诗最能说明作者的心迹,写作就是编织这些精彩绝伦的日子,他说那段时间自己体会到写作是人生中真正的精神享受。

正是如此顺畅的状态使得王蒙还有余力再写点别的。短篇小说《组织部来了个年轻人》作为王蒙另一部富有时代意义的代表作,发表后引起轰动,几乎改变了他的一生。当时“赞成他的很起劲,反驳他的也很起劲”,既带来了光芒,又夹杂着低潮。连接着一个时代、一段历史、一种情感,几十年间被人们不断地重读、研究,小说的艺术魅力与价值也在不断重构。作家刘绍棠对小说的感情尤深,认为它严酷、认真地忠于生活。“这部作品不仅是王蒙本人创作道路上的一块高耸的里程碑,而且已经是公认的当代文学史上的名作。”文学批评家何西来认为。

“尽管人们对《组织部来了个年轻人》评价很高,但是王蒙自己却并不看得那么重。这是他的谦虚,也是他的实事求是,王蒙是个很理智的人。”刘绍棠撰文说。

很显然,不管境遇如何变化,都无法撼动王蒙的理想。从新疆回到北京之后,一部部颇有分量的名篇接连面世。1979年,王蒙与夫人崔瑞芳暂住在靠近东华门的北池子招待所。在仅有10平方米的房间里,他相继写下了《步礼》《蝴蝶》《夜的眼》等名篇。重新拿起笔之后,作品在反映生活上触及更深,同时追求在艺术上的推陈出新。《春之声》《风筝飘带》《春堤六桥》《活动变人形》等皆是时代生活的真实反映,产生了巨大的社会反响。

年龄的增长,并未减退一丝激情。在创作上,王蒙一直坚持着极高的产能,永葆青春铸就了文学之路的底色。《这边风景》获奖时,时年81岁的王蒙是茅盾文学奖历史上获奖年龄最大的作家。2023年,王蒙从事文学创作70周年,他在《人民文学》上发表了中篇小说《季老六之梦》。今年,他的新作《蔷薇蔷薇处处开》发表后,立刻引起了文坛热议。

王蒙笃信,知识分子要经风雨见世面。刚接触文学时,他认为文学是任何的失意者、赋闲者、热情者、有使命感者……都可以尝试。即便写出了2000多万字的作品,这样的尝试还是停不下来,“不写作,吃肉喝酒都不香。”阅尽千帆回头再看,“文学提供生命的证词,人生的纪念。足足可以了。”他说。

4学习能救己

学术讲演是王蒙晚年生活的一个组成部分,每年要讲多次。刚开始一讲话就容易激动,到最后心跳加速。慢慢地王蒙练出来了,掌握好节奏,调整好呼吸,讲话变成一项有氧运动,让自己心情愉悦。他认为,作家用笔思考,但讲话过程也是思考,不同的是能够及时交流,立即反应。

“王蒙是一个知行合一、机敏睿智的大家,是关心后学的长者。”在王蒙文学创作70周年座谈会上,中国出版协会理事长邬书林说。除了山东大学,王蒙的足迹遍布国内各大知名高校,场场座无虚席。讲座成为他与当代青年学子对话、与读者交流的一个窗口,话题从中华文化、《红楼梦》到文学乃至人生,侃侃而谈、自信洒脱的一面真实地展现在大众面前。

总有年轻人会提问,得到妙语连珠的答案后载兴而归。在山东大学的这场讲座,一位21岁的大学生说,自己正处于王蒙写出《组织部来了个年轻人》的年纪,能做什么呢?王蒙对此保持乐观的态度,任何的发明都会引起不安,但人不是机械的。“世界越是机械化,我们越是应该拥有独立的头脑和灵魂。”他说,我们用不着为世界的发展而痛恨机械,不需要深刻的忧患,而是要继续期盼着社会会进步,生活会幸福,幸福会增加。

同样,他还从自己的人生经验出发告诉学生们,世界上最幸福的事情就是学习,学习是能救己的,要活到老,学到老。他回忆第一次去美国时,因为不清楚在哪上飞机,便暗下决心要学一点英语。于是规定自己每天必须背诵30个单词。

邬书林曾回忆,2012伦敦书展期间,王蒙与英国女作家玛格丽特·德拉伯尔近两个小时的全程英语对话,十分精彩。他说,王蒙重新捡起英语后,短短三年便实现了无障碍与外国人交流。“从研习现代文学到精通维吾尔语,再到知天命之年开始学习并掌握英文,钻研了解诸多学科,王蒙先生活到老,学到老,用言传身教的方式给年轻人做了榜样。”

16年前,在花城出版社出版的第三部王蒙自传中,王蒙称“九命七羊”,他如此解释:“猫有九条命,狗有九条命,我也有九条命,九条命就是九个世界,东方不亮西方亮,堵了南方有北方。七羊,就是吉祥。”总之,“王蒙永远不会吃瘪”。到现在,文学家王蒙仿佛“逆龄生长”,除了工作安排,每天还在坚持学习更多知识,坚持与时俱进,AI、元宇宙都在涉猎范围内。他说这一生自己有很多爱好,游泳、唱歌听歌、写作、上网、讲演、浇花种树、睡觉。但“第一爱好”永远是写作,在创作上求新求变,探索无限可能。

对90岁的王蒙来说,除了文学,再没有任何能抵御岁月对人生的消磨。