进藏“大北线” 拾一路《金青稞》

《天晓1921》落下最后一个句号时,已经是北京的五月天了,我长长地舒了一口气。彼时,铁栅栏上的蔷薇开得正盛,将至荼蘼,落花惊心。可是,于我,花落雨骤难休笔。听雨、品茗、看落花,并不属于我。那年,另一场采访,国务院扶贫办与中国作协联袂启动25部扶贫书之西藏采访,我是最后一个上场的。

责任编辑李勇送我去首都机场,我的背囊里已经“放完”了一部书的框架,书名叫《金青稞》,就等我环“大北线”,一个县一个县地走过,远涉雪山,将一粒粒“金青稞”拾入囊中。

对于这次书写,我的采访路线又笨又远:西藏最后一批19个退出贫困的县,横亘于横断山、唐古拉、喀喇昆仑、冈底斯山和喜马拉雅山之间,并流经狮泉河、象泉河、马泉河,都坐落于名川大山之间,无限风光风情在雪山、在牧场、在黑帐篷里,在人间。

317国道又称大北线,是西藏最具人文风情和风光的路线,从第一站昌都入贡觉、察雅,再转318国道出,连那些高级别户外驴友都嫌苦,不愿走。我不仅要走过农区、牧区、还要走过无人区,走过无边的旷野,从繁华走进荒凉,从都市走向偏僻,一路向北、向西、向上,海拔不断飙高,不少地方逾5000米,在我这个年龄段,对身体和意志都是一种挑战,然而正是高而险,才是一路风光无限。

有人问,你写这本书都作了什么样的案头准备?我说,准备了35年,从1985年起,就开始在准备这本书。35年间,我20多次入藏,了解那里的一草一木、一屋一瓦,有了《麦克马洪线》《东方哈达》《雪域飞虹》《坛城》《玛吉阿米》《灵山》《经幡》等7部书的积淀。2019年退休后,我一直打算用3本书来超越自己以前的创作:《天风海雨》《天晓——1921》,收官之作就是这部《金青稞》。

第一站是从青海玉树到西藏贡觉,1000余里。我的老首长阴法唐当年率军解放昌都时,从邓柯过江,迂回玉树,在类乌齐朱古寺堵住了藏军的退路。70年后,我竟然溯历史古道而上,先抵贡觉,然后从金沙江边向南,往澜沧江一步步靠近察雅、昌都、类乌齐。每天我都会遇到独特的、传奇的、鲜活的或是感动的故事,如荒原大风般扑面而来,那些平民的故事,弥漫着牛粪的青烟。可以说,凡有烟火处,就有感人的故事、感动中国的故事。驰目所见,是一幅苍生世相图,牧场上所览,是一幅浮世绘,氤氲人间烟火。

一天到巴青乡采访,因为帐篷里牛粪烧得太热,晚上回到宾馆又太晚,淋浴的水不热,冲澡后钻进被子里有点发抖,第二天便开始干咳。到了聂荣县和那曲市加剧了病情,咳声不绝,吃了抗生素也不见好转。后边的行程是藏北无人区,海拔更高,环境更苦,若遇高原反应,小命危殆矣。好在到了海拔5000多米的尼玛县、双湖县住了几天,无碍,未见高原反应。

在羌塘无人区,最令人震撼的是高海拔搬迁,几万人从藏北无人区腹地整体搬出,将家园还给动物。牧人不再逐水草而居,人与动物争地盘的历史不复存在。这是了不得的壮举,是人类家园意识的复活与觉醒。

在那曲和阿里那些日子,从一个采访点到另一个采访点,行车四五百公里是常事。最困难的是说话——在海拔高的地方,最忌讳多说话。可每次采访都要大量发声,循循善诱,绕许多弯儿、费很多口舌,为的是搜集到最精彩的故事和细节。因而每天晚上八九点钟,摸黑回到下榻处,人已是筋疲力尽, 躺在床上动都不想动。吃饭则成了最大累赘,毫无食欲,能啃一口苹果、吸一口氧气,就觉得是世界上最幸福的事。

我走得最远处是扎达县底雅乡古浪村,象泉河水半个小时后就流至境外,山脊那边就是印度的喜马偕尔邦。那天晚上10点,我敲开一道杏林相掩的小门,采访从江苏徐州睢宁县来的老人杨桂房。他年轻时与初中同学李莲珍相爱,后李莲珍罹患白血病而亡。后来随公司到边境一线施工,到了雅底乡,杨桂房邂逅了次吉卓玛——一个带着两个孩子的年轻母亲,从此留在了边境小村,结为佳偶。屯田戍边,喜马拉雅的云中路,迢迢万里,雪峰又远又高,挡住了他回乡的路。故乡难眺啊!28年未归故里,他的父母、哥哥、姐姐病逝,他也未曾回去过一次。他的故事一次次撞击我的心扉:汉家男儿藏地情,牧羊男儿壮士心。

还有一个叫坚参的老人1959年曾赶着牦牛为解放军送给养,走了一个多月。临别时,金珠玛米(解放军)给他付了600元人民币(纸币),并郑重地说,这些支前牦牛是几家人凑的,一定要把钱分给各家,别当纸烧了。60年后,解放军不拿群众一针一线种下的因,结成一个善果。坚参老人一生靠放牧,收入并不高,却在新冠疫情时,为湖北武汉捐助了1万元。他说,我赶上了新时代,看到国家在一天天繁荣富强,56个民族,56个兄弟是一家。现在汉族老大哥家中受难,我们要伸出援助之手啊,这才是报党恩,报当年金珠玛米之情啊。

采访结束,我拉着老人在他家的黄泥屋前留影,屋顶上有一面五星红旗,在雪风中迎风招展,映照着一个藏族老党员炽热的初心。车驶出很远了,我从后视镜中,不时回眸那个小黄泥屋,那个站在小屋前默默招手的老人,那一刻,我竟落泪了。

《金青稞》,在西藏,每一粒种子,每个百姓,都是一颗文学的精神的金青稞。这部《金青稞》,注定要在我的躯体上刻下一道生命划痕。

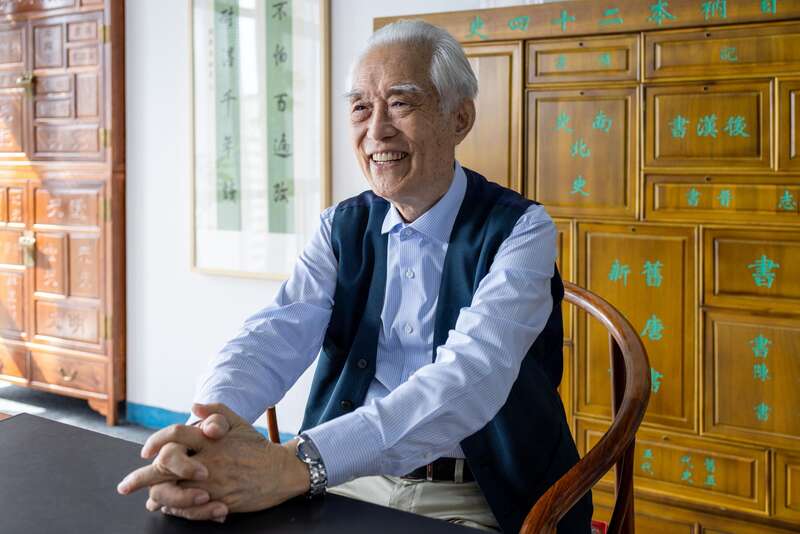

(作者系中国报告文学学会会长)