多家公司将配音师声音AI化使用构成侵权

北京互联网法院日前一审开庭宣判全国首例AI生成声音人格权侵权案,明确认定在具备可识别性的前提下,自然人声音权益的保护范围可及于AI生成声音。

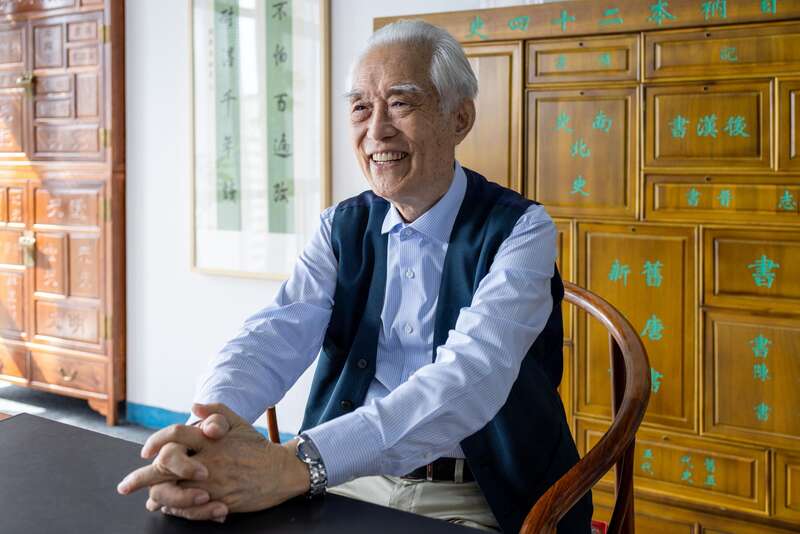

原告殷某是一名配音师,发现他人利用其配音制作的作品在多个知名APP广泛流传。上述作品中的声音来自于北京某智能科技公司运营的平台中的文本转语音产品,用户通过输入文本、调整参数,可实现文本转化成语音的功能。

殷某曾接受北京某文化传媒公司的委托录制录音制品,该公司将该录音制品的音频提供给某软件公司。该软件公司仅以殷某录制的录音制品作为素材进行AI化处理,生成涉案文本转语音产品并在上海某网络科技公司运营的云服务平台出售。

北京某智能科技公司与北京某科技发展公司签订在线服务买卖合同,获得涉案文本转语音产品,并且在未经技术处理的情况下,直接调取并生成文本转语音产品在其平台中使用。

殷某主张,几家公司的行为已经严重侵犯了其声音权益,要求立即停止侵权、赔礼道歉、赔偿经济损失、精神损失等。

法院经审理认为,因被告某软件公司系仅使用原告殷某个人声音开发涉案文本转语音产品,该AI声音与原告的音色、语调、发音风格等具有高度一致性,能够引起一般人产生与原告有关的思想或感情活动,能够将该声音联系到原告本人,进而识别出原告的主体身份。因此,原告声音权益及于涉案AI声音。被告北京某文化传媒公司、某软件公司未经原告许可AI化使用了原告声音,构成对原告声音权益的侵犯。被告北京某智能科技公司、上海某网络科技公司、北京某科技发展公司主观上不存在过错,不承担损害赔偿责任。因此,综合考量被告侵权情节、同类市场产品价值、产品播放量等因素,对损害赔偿予以酌定。

法院最后判决,北京某智能科技公司、某软件公司向殷某赔礼道歉,北京某文化传媒公司、某软件公司向殷某赔偿损失共计25万元。

法官释法表示,声音作为一种人格权益,具有人身专属性,任何自然人的声音均应受到法律的保护,对录音制品的授权并不意味着对声音AI化的授权,未经权利人许可,擅自使用或许可他人使用录音制品中的声音构成侵权。北京互联网法院通过裁判为新业态、新技术划定应用边界,并一以贯之地亮明兼顾保护人格权益与引导技术向善的司法态度。