迎接“全国助残日” 致敬“阳光行动”志愿者

编者按

这是一个特殊的群体。看不见多彩的世界,听不见动人的声音,无法在大地上奔跑,不能说出自己的想法……因为身体的缺陷,他们需要更多的关爱和帮助。如何更好地帮助他们?志愿者们收获如何?5月9日至10日,2024年共青团为老志愿服务和助残志愿服务现场会,为助推为老服务“金晖行动”和助残服务“阳光行动”发力。5月19日是第34个全国助残日,我们采访了一些助残“阳光行动”青年志愿者,倾听他们与残疾人之间的故事。

——————————

推动为老助残志愿服务项目专业化、常态化

要啃硬骨头

中青报·中青网记者 陈凤莉

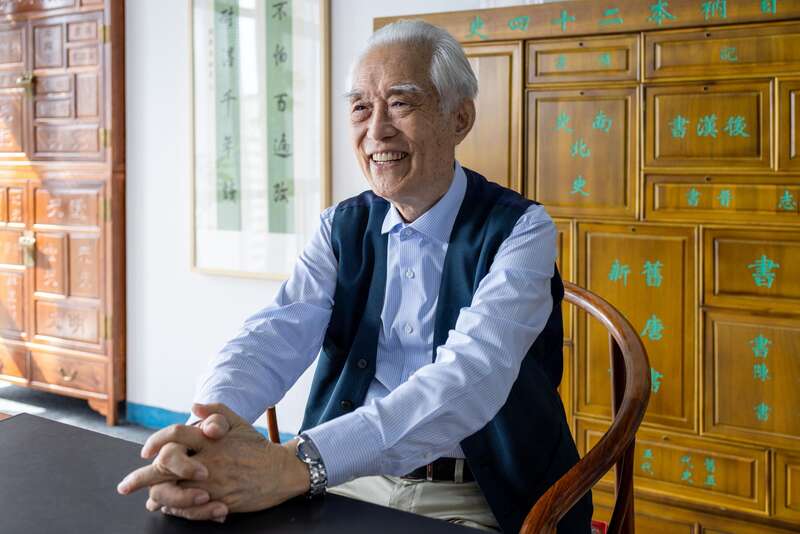

在助盲的道路上,宋海峰做了8年的志愿者。这8年,作为北京何亚君助盲团志愿培训讲师的他只做三件事:陪盲人跑步、组织助盲跑活动、训练助盲跑志愿者。

16年前,北京林业大学心理学系教授雷秀雅老师带领学生创建彩虹宝贝特殊儿童心理干预志愿服务项目,为发展障碍儿童尤其是孤独症儿童提供专业的心理干预和康复训练,为家长提供心理援助。每周末坚持陪伴,风雨无阻。

2016年,重庆师范大学教育科学学院一群热爱手语、热心公益助残的青年学子开始实施“融·趣”手语阳光助残志愿服务项目,此后专注于服务听障人士,累计开展听障信息无障碍志愿服务活动6000余次。

助残,在志愿服务领域里,是很难做的一类。在共青团中央青年志愿者行动指导中心党委书记张朝晖看来,这是一块硬骨头。

这块硬骨头要不要啃?怎么啃?是他时常会思考的问题。在2024年共青团为老志愿服务和助残志愿服务现场会上,他又向在场的所有志愿者和志愿服务工作者“推介”这个“信号”。

“在中国青年志愿者行动中,为老助残这部分必须做。”他说。

怎么去啃?

在中国青年志愿者行动的发展轨迹中,志愿服务是从活动到项目、从随机性到常态化、从好人好事到专业运作的一个过程,这样才能保证服务的专业性和长效开展。对于为老助残服务来说,更是如此。

“需要各级团组织的重视,从上到下一起推动。”张朝晖说。

2014年,各级共青团、青年志愿者组织会同残联等部门,以“心手相牵,共享阳光”为主题,集中启动了中国青年志愿者助残“阳光行动”。

2019年,团河北省委在全省启动实施“寸草心爱老敬老行动”,重点围绕高龄、贫困、残疾、空巢、计划生育特殊家庭等困难老年人群体实际需要,组织团员青年开展各种志愿服务。2023年,团省委聚焦智力障碍、孤独症儿童困难需求,又启动实施“小橘灯”助残接力计划,一大批团员青年、社会组织、大中专院校、爱心人士深度参与,派驻骨干大学生志愿者到35所特教学校开展为期1-3年的支教服务。

四川共青团聚焦社区主场景,联合民政厅、教育厅开展“青春志愿·爱在社区”项目,发动全省134所高校12788个支部与5779个社区完成结对,常态化开展为老、助残、扶弱济困等志愿服务。

……

作为活跃在社会服务领域里的重要力量,社会组织和志愿团队也随着志愿服务事业的发展和不断衍生的社会需求而发展,从最初的关怀关爱活动到各种专业化项目,从单纯的助人到现在的以残为师、双向给予,再到通过公益创业的模式实现项目的可持续发展,为老助残志愿服务的理念不断升级,志愿服务项目的数量也逐年增加。

据了解,自2014年中国青年志愿服务项目大赛暨志愿服务交流会开展以来,全国共选出为老志愿服务获奖项目和助残志愿服务获奖项目1243个。

“以项目化推动,志愿服务不会是‘一锤子买卖’,会向更专业、更可持续的方向发展。”张朝晖说。

在他看来,坚持做为老助残志愿服务很难,需要花费更多的人力、物力,需要更高的专业性。而这种难,也伴随着风险。“第一要防范危险。为老和助残志愿服务,是所有志愿服务中法律风险最大的。第二要恰当评估自己的专业素养,不做力所不能及的事情,助老和助残都是专业水平要求较高的志愿服务,要加强对志愿者的培训和赋能。第三,在志愿者工作中,各级团组织不要过于追求政绩,要做实,不要贪大,更不要浪费财力。”

“我们必须要努力去啃下这些硬骨头。”他说。

————————

轮椅里站起 拿起画笔

中青报·中青网记者 杜沂蒙

“你的梦想是什么?”在100名坐轮椅的重度残障者的调研问卷中,有26人的答案是“自杀”,还有36人回答“活一天算一天”。

这让山东威海长城爱心大本营发起人刘长城心里五味杂陈,却也更坚定了帮助轮椅上的残障人士走出家门、重拾生活信心的想法。

“要想改变残障人士的生活状态,首先要激发他们内心追求美好生活的愿望。”刘长城和志愿者同伴们,组织残障人士进超市购物,带领他们游览周边名胜。300多名残障人士坐着轮椅,第一次踏上了刘公岛、登上了观光游轮……行动不便,志愿者们便抬着他们上下船,背着他们上下楼。

“冬天我们带他们到雪场滑雪,夏天,组织志愿者和他们采摘水果。”刘长城说。有了生活信心,还要帮助残障人士实现自身价值,让他们重新“站”起来,才能更好融入社会。

2015年10月,刘长城带领志同道合的伙伴们,创立了“轮椅上的画家梦”志愿服务项目。成立残障人士油画培训室、教授残障人士绘画技能。

自幼身患疾病的曲丽,10岁便不能正常行走,但生性顽强的她从青岛理工大学毕业后找到了自己满意的工作。然而在一次加班时意外摔倒骨折,不得不离开工作岗位。

2016年,曲丽参加了“轮椅上的画家梦”培训。在培训期间,还认识了盲人丛日峰,走入婚姻的殿堂。婚后,曲丽在家开起淘宝网店卖油画,丛日峰的推拿店也经营得有声有色。

王刚第一次拿起画笔,就一发不可收拾。看到他如此痴迷,刘长城便给他开起“小灶”,请来了齐白石弟子王漱石的得意门生王砚方为他指导,并帮他张罗画展、安排他到外地学习交流,通过知名油画老师带他参加比赛……王刚的绘画技艺逐日提高,不仅创办了自己的画室,还带起学生,并被威海长城爱心大本营特聘为油画老师。

这让王刚找到了人生价值。每当长城爱心大本营组织便民服务进社区开展公益活动,王刚总是积极报名参加,他还在画室免费教授残疾人学习油画技能。如今,王刚已累计指导学生1000余人。他的作品不仅销往全国各地,还远销日、韩等国际市场。

一场意外事故,苏文志一夜之间变成了“轮椅客”,也曾对生活充满绝望。与刘长城相识后,他开始走进公益组织,与这里的志愿者和众多残友结缘。

作为“轮椅上的画家梦”扶残助残项目首期学员,苏文志曾每天驱车20多公里参加培训。如今,苏文志不仅靠自己的努力买了房,还买了车,每逢长城爱心大本营组织残疾人培训,他都用私家车拉着残友来听课。每年春节,他还积极报名加入长城爱心大本营开展的“我是你的眼”——送盲人朋友回家过年志愿者服务活动。

“通过教授残障人士油画创作技艺,将他们的作品作为工艺品销售,志愿者采用‘造血为主、输血为辅’的做法,让他们足不出户便能实现创业就业。”刘长城介绍。

为了帮助更多残友,项目要求月收入达到3000元以上的残障人士,每人帮助身边1-3名残障人士通过创作油画实现就业,让大家从受助者变为助人者。团队还成立山东残障人士文化作品交流中心,让作品通过线上线下集中展示、销售。

如今,该项目已经服务残障人士1300人次,350人成功脱贫,项目在山东省内外多地落地孵化。

2019年底,刘长城和团队探索打造了全方位、一站式、集成化的“双自”之门8+1助残公益项目,通过“扶志—建立自信、扶智—培训技能、扶贫—就业创业”形成助残致富“三部曲”。项目将心理疏导、肢体康复、创伤理疗、轮椅起居自理训练、轮椅无障碍厨房操作训练、轮椅大小便自理、浴室洗浴自理训练、医疗医务自理、创收项目8个方面的助残帮扶培训整合,进行利他互助系统训练,帮助残障人士实现日常生活的全方位自助自理。

——————————

这份爱为听障生“响”了15年

中青报·中青网见习记者 王姗姗 记者 陈凤莉

作为重庆师范大学(以下简称重师)“融·趣”手语阳光助残志愿服务项目负责人,教育康复学专业应届毕业生张滔正抓紧最后几个月时间做好交接工作。

4年前,张滔在新生报到时了解到了这个专为听障群体而设的志愿服务项目,报名加入。

这个项目的前身是译心手语翻译志愿服务队。2009年,我国首位聋人语言学博士郑璇在重师任教时注意到,西南地区尚未开设手语专业,校内缺乏专业的手语翻译员。为此,她号召手语爱好者们义务为听障生进行课堂、会议、讲座等手语翻译,并面向全校专业学生招募志愿者,邀请听障生做手语教学志愿者,教零基础的志愿者学习手语。

教育科学学院特殊教育系学生蔡晓丽自幼失去听力。2020年,在老师们的鼓励下,她成了一名手语教学志愿者。从简单的字母、词语到复杂的句子、对话,甚至是法律、医疗等专业领域手语动作……蔡晓丽从听障群体实际角度出发设置教学内容,帮助张滔等一批健听人习得手语技能。

冉竺玉是一名有残余听力和口语能力的听障生。加入“融·趣”手语志愿服务团队后,通过学习手语逐渐增强了自我认知,并能熟练地根据课堂实时字幕和老师口型进行手语翻译。此外,她还连续一学期为重庆市启聪学校(原重庆市聋哑学校)听障高中生做英语学科辅导,实现汉语、英语、手语3种语言间的自由切换。

据张滔介绍,志愿者在正式上岗前,需要进行每周两次、为期1年的手语培训,这对需要兼顾学业的志愿者来说是很大的考验。

特殊教育系2023级研究生高静刚开始在公开场合做手语翻译,很害怕和听障群体对视。但在和听障生的交流中,被他们积极向上的生活态度感染,如今面对几百人的会议手语翻译任务,也能应对自如。

“项目已经形成了手语翻译、手语培训、技术咨询服务、关怀服务、学业辅导、就业帮助六大服务内容,出版的《手语基础教程》等10余项教研成果在30多所院校使用。”梁玉音是特殊教育系的一名青年教师。这些年,她一直在思考如何整合校内外资源,打破专业壁垒,让手语成为一门实用的流通语言。

在校内,她号召民航服务、酒店管理、计算机等专业学生加入团队,参与志愿服务的同时,将手语和专业学习结合,拓展手语应用;在随堂手语翻译基础上,帮助100余名听障者通过英语等各类等级考试。

在校外,梁玉音带领志愿者们参与到华为、腾讯等企业的手语数字人研发优化、语料库建设及信息无障碍技术等咨询服务中;定期到听障人士居住集中的村、社区进行手语微宣讲;进入公、检、法、司、医疗等行业领域,进行手语科普。

听障群体的就业创业问题也被纳入志愿服务的重点内容。听障人士田野创办的公司主要业务是研发手语讲解系统。创业初期,人员招聘、商务洽谈等环节需要专业的手语翻译员,梁玉音及学生志愿者便一对一为其提供手语翻译服务。

据重庆师范大学团委书记高菁励介绍,该志愿项目成员已从最初的几个人发展至如今的200余人,累计开展听障信息无障碍志愿服务活动6000余次,成功培养出业务熟练的手语翻译及5200余名助残志愿者。

——————————

红绳舞动跳出视障束缚

中青报·中青网记者 杨宝光

站在人群中央,王奉涛忍不住告诉面前的残障青少年,“你们要相信,别人能做到的,你们也能。”5月9日,在河北省邢台市达活泉公园举办的青春助盲跑展示活动后,王奉涛对视障参与者说,他所在的“一根红绳”星火点亮希望志愿服务项目已经持续开展10年。

王奉涛在贵州师范学院任教,在那里他成立了贵州师范学院星跳花样跳绳队。

2013年,作为贵州省陶行知教育思想研究会专家团队,跳绳队去往黔西县(今黔西市)锦星镇锦星一小,为当地留守青少年开展公益教学。2014年,当地黔西县特殊教育学校校长主动邀请跳绳队到他们学校看一看。

王奉涛至今还记得第一次到学校的场景:在操场四周沿着墙边有一排围栏,没过多久就看到视障儿童排队站好,弱视学生在前列,全盲孩子在后面,每人把手搭在前人的肩膀上,扶着栏杆,走过来走过去。

“如果可以,请你们也教一教他们跳绳,让这些小孩动起来。”校长说出想法。王奉涛不忍拒绝,“就想‘要不试一下’,如果他们学会跳绳,今后可以更好地锻炼身体。”

“我已经很认真了,可还是教不会。”第一天试教结束,就有志愿者找到王奉涛反馈情况。

教学第一天,王奉涛也有那种“教了一天什么都没教会”的无力感。

为此,志愿者要手把手帮助视障孩子们摆动作、摇绳,提醒他们起跳。连续三天教学,孩子们才逐渐掌握基础的动作要求。

新学期伊始,志愿者发现不少学生手臂上都有“印子”,学校老师告诉他们,孩子们天天都在跳,有时绳子斜了就会抽打在身上。看到孩子们如此热爱跳绳,志愿者们下决心要教好他们。

于是,王奉涛从网上买来一个人体关节模型,让孩子们通过手摸的方式,理解动作是如何完成的。他还将绳子剪掉,只留下手柄,并在手柄位置系个铃铛,孩子们凭借声音来辨别位置的远近。在志愿者的实践过程中,大家逐渐总结出“触、听、摇、跳”4个教学步骤。

在持续的学习下,孩子们不仅学会了跳绳动作,跳绳速度也不断提高。

2018年,王奉涛牵头成立了贵州跳绳协会。在组织相关比赛时,他还建议将视障儿童也吸纳进来。每到比赛时,志愿者要提前和观众做好提示,尽量不发出声音影响他们。“比赛时现场会异常安静,等比赛结果出来时又会爆发热烈掌声,在这个过程中,视障儿童能不断收获到成长,逐渐变得自信起来。”王奉涛说。

在学会跳绳后,视障儿童王强(化名)展现出了跳绳天赋。在贵州省的比赛中,他获得过3分钟单摇第一名,30秒单摇第二名,在贵阳市的比赛中,两个赛项他都拿过第一。2021年,王强还获得参加全国残疾人运动会的机会。

近年来,在团贵州省委组织的志愿服务大赛的引领下,项目进一步完善。截至目前,项目团队已建立市级以上跳绳协会及俱乐部19家,累计教学帮扶视障青少年2.8万余名。在2019年和2021年“中华人民共和国残疾人运动会”中,团队帮扶视障青少年累计获得跳绳奖牌19枚。14名受助视障青少年通过单招进入理想大学。

——————————

在黑暗中跑成一道光

中青报·中青网记者 李川

5月11日,星期六,北京奥林匹克森林公园。早上6点多,初夏的太阳缓缓爬上树梢,来自北京各区的153位跑友陆陆续续抵达公园南门。放下包裹、脱去外衫,在熟悉的寒暄、简单的热身运动后,跑友两人一组沿着跑道渐渐消失在环形林荫路上。

他们是来自北京何亚君助盲团志愿服务队的盲友和志愿者,也是“光的征途”公益助跑行动的发起者和参与者。

何亚君助盲团志愿服务队成立于2015年5月,发起者何亚君是一位盲人跑步爱好者。虽然平时热爱跑步,但何亚君深知作为盲人跑步有着诸多不便和不易。

2017年,何亚君助盲团志愿服务队正式注册,并通过微信群、口口相传等方式吸引有着跑步爱好、公益爱心的志愿者、盲友加入。每个星期三、星期六早晨6点半至7点间,住在北京各处的盲友、志愿者都会如约而至。

何亚君助盲团志愿服务队队长俞德海也是一位资深跑步爱好者,并热衷公益,曾多次参与各种志愿服务。2015年9月,在参加北京国际马拉松赛事时,他偶然发现在众多参赛者中,有一些视障选手,在他们身边还围绕着3位陪跑员。赛后,通过网络查询了解到在奥森公园有一支助盲团志愿服务队,便主动联系加入其中。

9年来,除了每周两次的例跑活动,俞德海陪同盲友在全国各地跑了21个全程马拉松。他说,公益助跑行动能够帮助盲友走到户外,帮助他们增强体质,有效融入社会,提升自我认可。

“有的盲友刚来团队时,因为之前很少外出运动,体形较胖,跑步一段时间后,明显瘦了下来,体检各项指标也更加健康。”俞德海说,大部分盲友初来时性格内向,如今也喜欢和大家一起分享、闲聊。

刘光凯是团队后勤志愿者,被团队成员称为“八姐”。每次例跑,她到得最早。开跑前,大家都将背包、衣物统一留给她看护,遇到什么事,也都习惯找她商量。她还有一个“重要”身份,每次马拉松赛,都是跑在盲友选手队伍最后的那个人,负责鼓励他们在赛事“关门”前完成比赛。

盲友马存广住在北京市海淀区苏家坨镇,2017年6月,在同事带动下加入团队。每次前往奥森公园例跑,他都会坐上1小时20分钟的地铁。如今他已跑过5个全程马拉松,身体状况和精神面貌越来越好,也与大家成了好朋友。

“对于志愿者,团队会提供完备的助盲文字和视频资料,每月定期组织开展理论培训及体验式助盲跑实践,阶段性组织运动康复、急救培训,增加志愿者及盲友的安全意识和急救能力。”俞德海说。

“我们会安排每个志愿者都体验下盲跑,设身处地体验盲友跑步时的感觉。”俞德海所说的盲跑,是志愿者培训过程中的重要一环。

一开始体验盲跑时,志愿者们脚不敢抬、腿不敢迈,对于身前的路完全是一片空白,这正是盲友跑步时的状态。

“志愿者要给盲友建立起充分的信任感。”俞德海说,志愿者要眼观六路、耳听八方,随时观察身边环境,最大限度保证盲友安全。

如今,这个团队内已有超过600位盲友,在志愿北京注册的志愿者超过2300人。其中,数百位盲友能够轻松跑下10公里,超过百位盲友跑过半程马拉松,70余位盲友跑过全程马拉松。

平时,团队也会组织盲友以按摩推拿技艺参与敬老和体育赛事志愿服务,完成身份上的转换,以志愿者角色回馈感恩社会。

近年来,“光的征途”公益助跑行动的影响力不断扩大。2020年,该项目获得第五届中国青年志愿服务项目大赛金奖。

5月26日,2024密云生态马拉松将鸣枪开跑。值得关注的是,今年密云马拉松,团队有13组“盲友+志愿者”被组委会选为配速员,将跑在各自速段的选手前面,带领选手们一起奔跑。这是有史以来由中国田协认证的全国各地马拉松赛事首次邀请盲人作为配速员。

“发现光、追逐光、成为光。”这是何亚君助盲团志愿服务队的口号,他们带领着盲友们努力奔跑,无论赛道,还是人生。

来源:中国青年报