一位台胞在大陆28年

厦门市湖里区兴隆社区聘请熊麒(左)为台胞社区主任助理。受访者供图

熊麒参加中国共产党成立100周年庆祝大会。受访者供图

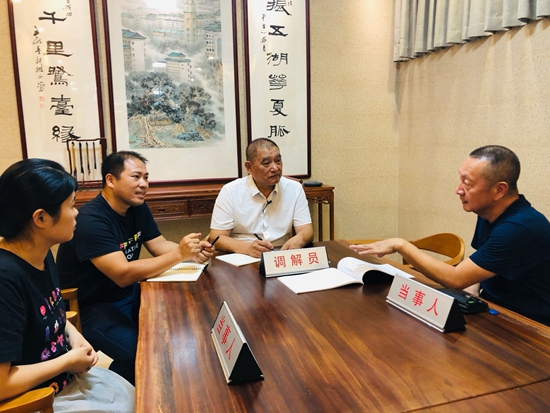

熊麒帮助社区居民调解涉台纠纷。受访者供图

口述:熊麒

采访整理:中青报·中青网见习记者 裴思童

编辑:从玉华

_______________

作为一名生活在大陆的老台胞,熊麒有很多身份。他是大陆首位台胞社区主任助理、厦门市区两级政协委员、湖里区人民检察院涉台检察联络员、厦门市检察院听证员。

1996年,熊麒从台湾来到大陆,他亲历大陆28年的社会变化,以下是他的讲述——

1

我是台湾外省人第二代,我的父母在大陆出生,带着很少的钱“逃难”到台湾。我从初中起便开始打工赚学费,20岁出头自己创业,从一张小办公桌开始一路走到现在。

在台湾,我对大陆的认知并不多。直到1987年,台湾放开大陆探亲,随后的“汪辜会谈”让两岸关系有所好转,大陆的新闻逐渐在台湾多了起来。我的父亲也得以回乡,带回我们熊家16代族谱,那时我才知道原来我是江西人,第一次感知到大陆与我们是“血浓于水的一家人”,也因此对大陆萌生了好奇。

1996年,我38岁,那正是“台湾钱淹脚脖”的年代。因为经济发展过于迅猛,年轻人都不愿意进厂打工,许多台湾工厂出现“用工荒”,于是我决心跟随前辈的脚步,来大陆投资设厂。

起初,我的目标是福州,但在厦门转机的那一晚,我莫名喜欢上了厦门。那个时期的台胞来厦门做投资,基本都在做不动产开发和农业项目,还有人像我一样发展一些高科技产业。

我们当时在做的东西叫“激光”,现在不算什么,但在1996年算是高科技,很多国内的科研机构找我们合作。我记得我们第一批只打算招50个工人,跟我们对接的接待人员说:“没问题,明天早上就会有人来应征。”

结果隔天一大早,我们就看到楼下来了黑压压一片人,400多人,我们都惊呆了。当时我们在台湾招一个员工,大概需要1.6万元台币,而在厦门招一个员工只需要300元人民币,两边平均薪资相差大,但现在两岸招工的薪资比已经非常接近。

当年厦门面向台胞的政策也非常好。比如我们一来就是“两免七减半”,意思是从我们账上开始赚钱算起,前两年免税,后7年减半交,相当于在我们设厂最初的9年里,租税都有减免。

我记得当时还有一位副市长的手机全天24小时对台胞开放。我们任何时候碰到问题,不管是个人的还是公司的,都可以找他来帮忙处理。

我们台胞对当年厦门市政府的政策都很满意,大家愿意把钱投进来、把产业移过来、把规模做大。比如我们的企业最初只在大陆做“转出口”,但到了2003年左右,我们便开始转做内销,大陆的激光加工设备也陆续发展起来,我们逐步将整个厂都移到了大陆,台湾的公司慢慢收尾,变成了一个办事处。

2

但在大陆的前10年,我都蛮封闭的。我们公司有厂房有宿舍,我每隔两个月来大陆开一周的会,又回去了,就像是住旅馆,不会跟这边的人有什么交集。

不只是我,早期来大陆的台胞普遍认为自己就是来赚钱的,对大陆没有更多深刻的感情。我们和台湾的同胞签约都会特地签两年约,就是怕我们把人才培养好了,他们又很快离职。

我觉得当时台湾同胞对于大陆是有一种骄傲的,因为我们一天的薪水比大陆普通工人一个月的薪水都多。我们从小接受台湾的宣传教育,都自然地觉得大陆比较落后。

我记得那时候我们同行的人第一次来厦门就感觉很奇怪,说为什么厦门这边都讲台湾话,而且有很多台湾小吃,觉得台湾很了不起。我后来纠正说,那是闽南语,台湾的很多文化是从大陆这边延伸过去的。

1996年我刚来大陆时,大陆虽然已经有很大发展,但很多地方依然处于一个比较基础的阶段。那时候的厦门还是个“小渔村”,只有大概60万人,马路都没有几条,现在很普通的竹坑路是1996年最热闹的街,离开那片区域,其他地方几乎没有灯火,杂草丛生。

当时还有人介绍我去黄厝海边买四合院,大概15万元人民币。我一过去发现环岛都是烂泥巴路,车子都开不进去,路边都是臭鱼烂虾,我心想“谁要来谁来我才不来”。结果上次我再去问的时候,这片地已经都整理好,行情大概是6000万元起。

我在大陆买的第一栋房子是在“怡景花园”,算是当时厦门一流的房子,我花18万多港币买了套133平方米的房子,约为台北市同期房价的五分之一,而现在这边房价已经比台北贵了。

也是在这间房子里,我第一次感觉大陆的发展绝对会超乎想象。那是一个晚上,我们几个台胞正在房间里打牌,突然外面下了很大的雨,我便去阳台上收东西,结果看到楼下灯火通明,是工人们在雨中赶工,而那时已经是半夜两点钟了。不久后我就看到那栋楼以肉眼可见的速度盖了起来,我被工人们拼命干活儿的精神所震撼,至今有时还会梦到这个场景。

2001年,“小三通”开通,我不用再从港澳转机到厦门,而可以直接从金门搭船过来。起初,我从金门看厦门,感觉厦门一片漆黑,没过几年,厦门灯火通明,金门反而暗淡了。

现在回想那些年的厦门,就像做梦一样,忽然一下路都通了,高架桥建起来了,到处都在盖房子、建厂,而台北却定格在那里。在这样的来回对比中,我很清晰地感知到两岸的差距在缩小,直到2016年以后,我觉得厦门已经超越了台北。

3

过去十几年里,我能感觉到两岸同胞在快速亲近,来大陆工作的台湾青年越来越多,大陆很多惠台政策也都逐渐推出和落实。

我自己也在这个过程中逐渐融入大陆社会。这一方面是因为我在这边成了家,工作重心也移至大陆,另一方面则是由于我在机缘巧合下成为大陆首位台胞社区主任助理。

其实在早期,我和很多台胞一样,对大陆居委会的印象并不好,以为就是一个大妈站在街头,叉着腰管这管那。

2010年,当我所在的兴隆社区的党委书记张丽华邀请我们台胞参加社区活动时,我们普遍懒得参加,都说自己很忙、没空。但张书记不厌其烦地邀请,到2012年的中秋节,她又来邀请,我实在不好意思再拒绝,便答应了。

2013年,张丽华书记问我愿不愿意做台胞社区主任助理,辅助社区治理的工作。我就半开玩笑跟她说:“我只有一个条件,我要做就认真做,你要找我做花瓶、做虚的面子工程,就不要找我。”后来主任让我相信,她是认真的。

我们所在的这个社区是台胞比较集中的社区,有登记的台胞就有300多人,但台胞之间交流很少,所以我当社区主任助理的第一件事就是拜访了台胞居民,跟大家建了微信群,慢慢跟大家打熟了关系。

然后我回到台湾,找了很多台湾社区治理的资料,供大家参考和学习。相较于大陆,台湾的社区发展要更为成熟,因为台湾地方小人口少,很多时候都得靠居民自治,所以台湾的志工体制非常完善,每个社区都会依照自己的特色来建设,每年还会对每个社区进行评分,评分结果会关系到社区房价。

我当时提出的核心观点是,我们要从“管理居民”变成“服务居民”,从“被动服务”转为“主动服务”,要主动看见百姓的需求,因此我们在社区的很多细节上都进行了改进。

我们成立了很多社团,比如“马路小天使”分队,邀请志工妈妈在上下学时协助小朋友过马路;“银发加油站”,聚集社区内的独居老人举办聚餐活动;“爱心妈妈手工坊”,把家里的废弃物品做成工艺品去义卖……这样的社团我所知的就有十几个,其中有好几个都是由台胞发起的。

2015年,社区支持我成立了“熊麒个人调解工作室”,主要负责调解社区内的居民争端,尤其是让我作为台湾同胞,调解由于两岸观念不同所引发的居民矛盾。比如曾经有一位台胞坚决不允许小区的住户加装电梯,哪怕对方已经通过了审批,并且他对社区也很反感,一直拒绝沟通。这件事双方打官司闹了很久,后来我出面反复交涉,最终解决了这个问题,这位台胞之后还比较积极地参与社区活动。

但实际上,我在这份工作中碰到最多的不是纠纷,而是解决台胞对于大陆生活的种种疑虑。

我发现很多台胞对于大陆的惠台政策都非常不了解。比如说我们台胞以前由于没有户籍,小孩不能去公立学校读书,但事实上有了惠台政策后,台胞小孩只要事先登记过,便可以去读公立的学校,但很多台胞依然不清楚这个政策,导致入学的时候有问题。

还有就是我做了社区主任助理之后才知道,原来90%的台胞都不知道他们是可以办社保和医保的。我来大陆后就一直正常缴纳社保,所以现在我几乎是和大陆居民享受同等待遇,我有医保卡看病、有敬老卡免费坐车、每月有退休金,我觉得是把台胞当成一家人。

但是很多台胞对这些政策都不知道,所以后来我们社区只要有新到的台胞,我们都会主动邀请他来社区坐一下,给他介绍有什么好的政策,并且成立了台胞绿色通道柜台,来帮助台胞答疑解惑。

后来有蛮多台湾的社区团体前来参观我们社区,甚至会说我们这边做得比台湾还好。台胞们也不像以前需要给“车马费”才勉强参加活动,现在基本上一通电话过去活动就场场爆满,还有很多台胞在社区内担任职务,积极参与社区治理。

很多从没来过大陆的台胞,他的第一站可能就是社区,如果能够让台胞在第一时间融入社区中,了解大陆的制度、文化、生活方式和差异,将两岸居民融合起来,我觉得还是蛮重要的。

我觉得社区就像是人体最小的细胞单位,如果小单位能够做好,那么才可能扩大到全国更大的单位去。

4

2017年,我被推荐为厦门市湖里区政协委员、厦门市政协委员,进入了更大的单位。

我自己也感觉这件事很特别。听说我在大陆当上政协委员,我在台湾的朋友第一反应都是问我:“你花了多少钱?”因为台湾所谓的选举其实买票和贿选现象很多。我说:“我一毛钱没花,就是因为我在社区工作蛮认真,所以社区推荐了我。”

早年在台湾生活时,我基本还是相信“三民主义”。但我会觉得如果你要去评价和观察一个制度,最好不要抱着有色眼光,而要完全开放地多听多问,了解它具体有什么优缺点。所以我成为政协委员后,就想看看大陆政协究竟怎么运作,很认真地参与了整个过程。

我发现我在政协的很多同事都非常优秀,都在各自的领域有很强的专业度和知名度。我在台湾的很多朋友都误解说大陆没有选举,所以我也将我的观察带回去跟他们讲大陆不是没有选举,只是选举制度不一样。

作为台胞担任大陆的政协委员,我做得很认真,提了很多建议。比如大陆曾经面向台胞推出过“居住证”,这是一个很好的惠台政策。在此前,台胞只有“台胞证”,这个证件无法网络购票,住酒店也常需要和公安机关报备后才能入住。

但有了居住证后,这些问题都可以解决,它就相当于大陆居民的“身份证”,可以在很大程度上帮助台胞享受国民待遇。所以我就很高兴地在第一批申请了居住证,然后发现在实际的应用中它还是存在一些不适用的部分,于是我第一时间就反映上去,这些问题大多数也在后来得到了修正。

还有一次是厦门鼓浪屿面向居民和游客开辟了两条通道,其中厦门市政府说台胞可以凭借居住证或台胞证走居民通道。我听完觉得很好,便在第一个星期前往鼓浪屿码头,结果却被通知应走游客通道。

我觉得很疑惑,便当场询问了政协,20多分钟后,码头经理反馈称虽然已经接到政府通知,但由于电脑系统还没修正,所以出现这样的问题,于是当场修改好系统,放我们正常通行,后来我也和这位经理成为了朋友。

我是一个行动派,我的个性就是政府宣传的我会亲自去尝试看看,如果有缺点就应该改进。起初我和一些政府机构磨合的时候,他们也是蛮头痛的,因为我太敢讲,不会有什么保留,但很快他们就发现我讲话都是有凭有据的,所以等到4年任期届满后,他们还是继续推举我做第二任政协委员。

我所在的小组是社会保障与安全小组,我没事就会去附近的城中村走走,到后来我对厦门市湖里区这边的每条小巷子几乎都很熟,他们都说我比厦门人还懂厦门。

后来,我又被推选为湖里区人民检察院涉台检察联络员和厦门市检察院听证员,如果厦门台胞遇到一些涉法问题,也可以通过我这边来反映。我甚至还两次前往党校培训,每次大家听说现场有我这个台胞听课,都会觉得很惊奇,我也觉得这是蛮有趣的经历。

在这个过程中我也一直思索到底什么是好的制度。我常常跟台湾朋友们讲,制度的好坏可能不用去讲那么多,只需要去思考现在的制度有没有让社会进步、有没有让经济发展、有没有让老百姓有幸福感,只要能够达到,不管它是什么主义都是好主义。

5

1996年我刚来大陆时,我觉得自己只是一个过客,没想到在这边一待就是28年。从心理上来讲,我已然觉得我是这里的一分子,现在回台湾反而比较像去探亲,我也决定在这里养老送终。

在我看来,“参与”是帮助台胞融入大陆的一个非常好的路径。

2013年我担任台胞社区主任助理时,我是全国唯一一位。2015年,厦门市海沧区一口气招聘了30多位台胞社区主任助理,到了现在,厦门市我知道的台胞社区主任助理就有近百人。检察院涉台检察联络员最开始也只有我一个,现在湖里区已经有12位台胞担任这个职位,海峡法院的听证员中也有七八位台胞。

现在在厦门,一个地方想要联络台胞,就会找各个社区的台胞社区主任助理牵头,人员很快就会被召集起来。前几天我们湖里区有台胞活动,100个名额一下子就满了。

现在厦门还有台胞组建的志工队伍,比如春节期间,台胞成立了一个台胞服务队,在各个景点去服务游客。在厦门长庚医院,有很多台胞志工帮助病人。在厦门,还有很多台胞在志愿打扫街道。

如今湖里区还特别成立了台胞服务中心,只要台胞有问题,都可以来到这里求助。以前没有这个服务中心的时候,我经常需要解答台胞的各种问题,甚至还有一些黑中介借信息差来赚钱。

近些年,越来越多的台湾青年选择来大陆创业,但是我发现相较于我们早期台商,新一代台青对大陆政策不够了解,所以他们反而会比我们遇到更多的问题,导致部分创业失败的台湾青年产生负面情绪,我觉得很可惜。

因此我最近在努力牵头搭建一个台湾青年创业基地,就是将几十家台青创业公司联合到一个平台上,希望能够帮助到这些创业台青。

这中间有很多人成功,也有很多人失败,有人很认真地想来闯事业,也有人就是来享受政策福利走马观花。但我觉得只要两岸有接触就是好事,现在的台湾年轻人对于大陆有很多的偏见和误解,多数是出于不了解。

我觉得厦门对于台湾同胞来说是比较亲切的,因为大家的方言习俗很相似,而且这里对外来人员很友好,我认识的很多台胞在这里都生活得非常自在。

所以我很希望台湾的年轻人能够过来看看,有接触总比没接触好,他们回去之后或许会将自己的见闻分享出去,台湾的年轻人可能会觉得政府宣传是虚假的,但是如果是朋友的亲身经历,他们会比较容易相信。

之前我帮助完一位台胞后跟他说,你的责任只有一个,就是想办法跟你周遭的台胞去讲,这样就会一个接一个传出去,毕竟靠我一个人的力量是有限的。

我希望能够在我有生之年看到两岸统一,这件事情你靠别人想没用,得自己去做。星星之火,可以燎原,或许我的一点想法不算什么,但如果大家都有这种想法,都努力去做,希望就很大了。