汤洪波:重返“天宫”第一人

占 康 中青报·中青网记者 邱晨辉

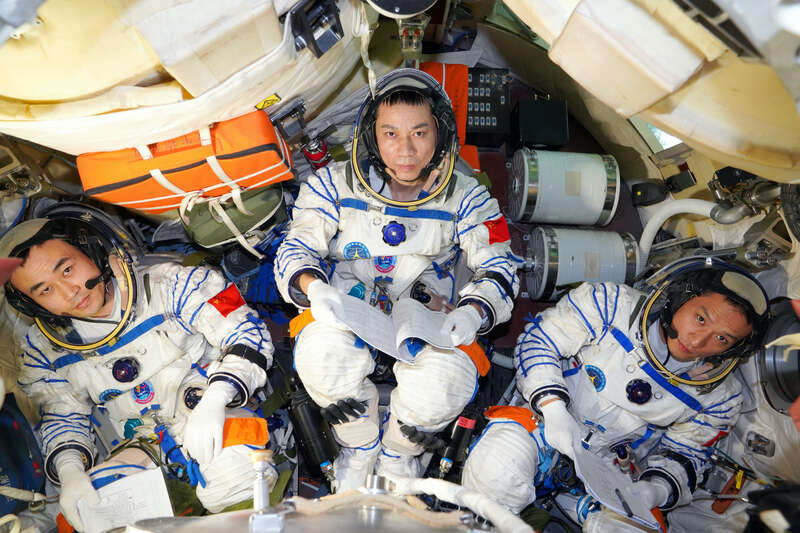

仅仅过了2年3个月,汤洪波将首次作为指令长带领神舟十七号乘组前往中国空间站。2023年10月25日,身着蓝色航天服的汤洪波亮相酒泉卫星发射中心问天阁,与媒体记者见面。

从空间站任务的第1棒到第6棒,接力棒又重回汤洪波手中,他将成为中国首个间隔最短时间执行两次任务和首个最先重返空间站的航天员。

“从一个普通的农家学子成长为一名飞行员、一名航天员,并能再上空间站,是祖国的强大、时代的发展、科技的进步给了我圆梦的舞台和更多的机会。”汤洪波说。

(一)准备11年,终成中国空间站首批“住户”

汤洪波出生在湖南湘潭的一个小乡村,从小听着伟人的故事长大,心里早早种下了一个英雄梦。这个梦伴随着年龄和见识的增长,越发清晰而深刻。

1995年秋,校园里的一纸招生通告让汤洪波心潮澎湃——空军来招收飞行学员了。汤洪波心里的英雄梦终于可以落地发芽。通过严格体检、考试、政审后,他被空军长春飞行学院保定分院(现空军航空大学——记者注)录取了。在校期间,他的飞行成绩经常获得满分,大家都评价他是“教科书式的飞行”。

2009年,我国开始第二批航天员招录选拔工作。此时,已经担任飞行大队长的汤洪波义无反顾地报了名。他向往飞得更高,飞得更远。

报名参加航天员选拔体检后的一个晚上,汤洪波和妻子坐在大操场上纳凉。边疆的夜空清澈如水,皎洁的月光铺满大地。妻子指着繁星点点的夜空说:“没准你以后就驾驶飞船在上面飞呢。”

经过多轮选拔后,他入选了中国第二批航天员队伍。天空和太空只是一字之差,然而,要实现优秀飞行员到合格航天员的转变,却是一个巨大的跨越。

对汤洪波来说,专业知识的学习是难“啃”的“硬骨头”。他索性用了一个最原始的办法:学不懂,就硬抄下来加强记忆。

在他的办公桌上,摆放着一个飞行头盔。每每看到它,他就想起自己当飞行员期间弥足珍贵的经历——无论是当教员,或是进行科研试验,或是在海天巡航,都充满成就感。

在进入航天员大队的10多年里,汤洪波无数次梦见自己曾经驾驶飞机的情形。他太渴望飞行了——他怀念在天空无拘无束飞行的感觉,怀念飞行带给他的价值感。

“心里只要有希望,那就一步一步地朝着这个梦想去努力。日拱一卒,终会梦想成真。”

2021年6月17日9时22分,航天员汤洪波和他的战友聂海胜、刘伯明驾乘神舟十二号飞船顺利升空。这是空间站阶段首次载人飞行任务,进行为期3个月的在轨驻留,开展机械臂操作、太空出舱等活动,验证一系列关键技术。作为中国空间站的首批“住户”,他们面对的是各种未知和挑战。

这也是汤洪波的首次太空飞行。为了这一刻,汤洪波足足准备了11年,4000多个日日夜夜。

(二)太空工作繁忙,最长一天17小时

三个月的太空生活,神舟十二号乘组的工作节奏非常紧凑。据汤洪波回忆,每天一睁眼,全身就紧张起来。热上饭,迅速安排好一天的工作。经常晚上加班到半夜,在地面科研人员的反复催促下才去休息,最长的一天工作了17小时。

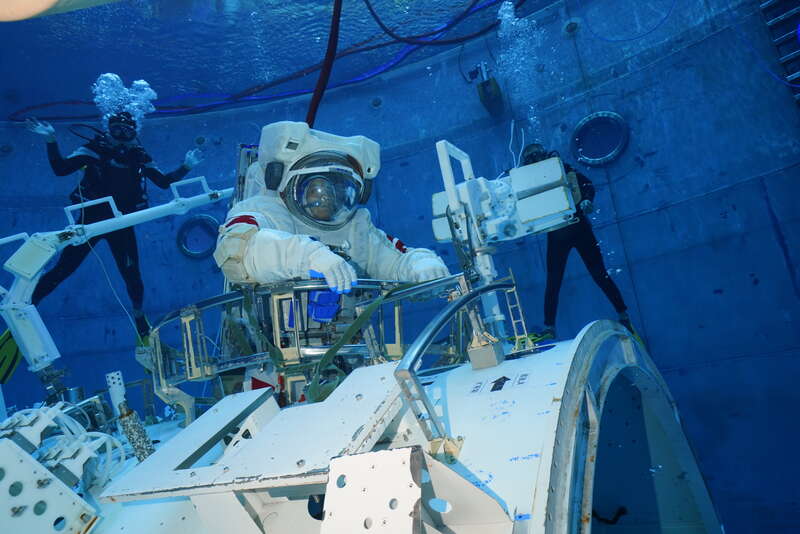

2021年7月4日,航天员刘伯明、汤洪波在聂海胜舱内配合支持下,完成出舱活动全部既定任务,这是继2008年神舟七号任务后,中国航天员再次实施的空间出舱活动,也是空间站阶段的首次空间出舱活动。

这也是汤洪波首次真正走进太空。他仿佛置身于科幻片中的宇宙:太空是深不见底的黑,一颗颗星星亮得耀眼,地球母亲像一颗蓝白相间的水晶球静静地悬浮在其中。汤洪波扶着舱壁,和空间站一起绕着地球快速地飞。他说,这种感觉真是说不出来的震撼,就像诗句中所言:“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”。

闲暇时光,汤洪波拍摄了很多太空美景的照片和视频,传回地球后,网友们给予了热烈回应。

在太空封闭狭小环境内生活久了,难免会觉得日子有点枯燥。

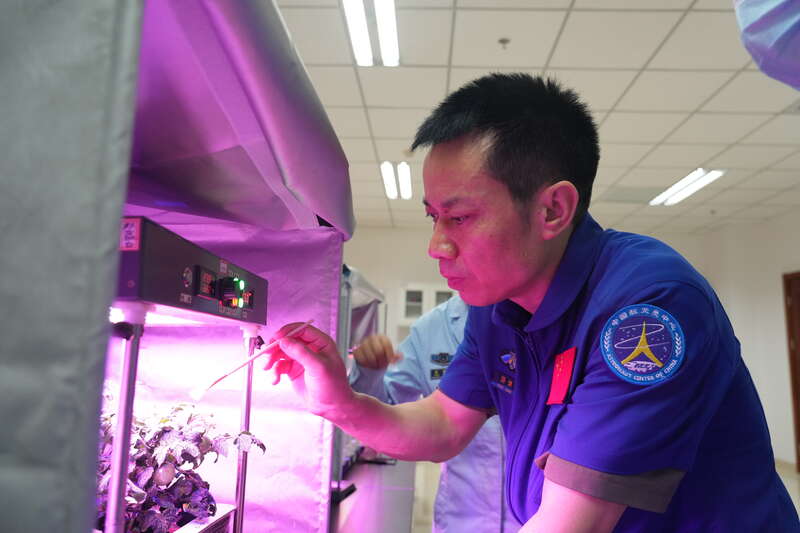

“没有网络,没有人敲门,手机不会有‘叮咚’的消息提示音,甚至连一个小飞虫都没有。”汤洪波说。他精心照料自己带上去的红薯,看着它发芽,长出绿叶,一天天发生变化,给舱内带来一丝生机。汤洪波也特别想念地球生活。只要有空,他就会趴在舷窗边,凝视地球。

白天,地球表面大部分被蓝色的海洋覆盖,金色的沙漠、白色的雪山、绿色的草原、褐色的山脉,美景目不暇接;夜晚,地球上的点点灯光连成片,像一颗璀璨的夜明珠。

当返回的日子进入倒计时,时间变得越发珍贵。“快返回地球前的一个晚上,我梦见自己回到了北京航天城跟家人团聚。我想给他们展示下太空技能,翻个筋斗云,可一跳起来就落地上了,才发现已经失去‘特异功能’了,心里顿时有点失落。”

9月17日,神舟十二号乘组结束为期92天的太空驻留生活。撤离空间站核心舱前,汤洪波又回到舱内转了一圈。舱内的每个设备、每颗螺丝钉都见证了中国人进入空间站的全过程。

(三)前一秒和周公握手,后一秒精神抖擞

返回地面后,汤洪波被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号并颁发“三级航天功勋奖章”。从多年的隐姓埋名到一鸣惊人,走到哪里,汤洪波都收到来自四面八方的鲜花、掌声和赞誉。但不管外界有多少关注和褒奖,汤洪波始终有清醒的认识:“载人航天事业是万人一杆枪的事业,是千千万万个航天工作者团结协作,共同托举的飞天梦。荣誉不仅仅属于我个人。荣誉属于国家,属于整个载人航天事业,属于所有航天人。”

汤洪波用最短的时间完成身体恢复、心理调适并同步开展学习训练。不到一年,他便被选入神舟十七号任务乘组,进行紧张的任务备战训练。

而这一次,汤洪波被任命为指令长,带领两名新航天驾驶员唐胜杰和江新林执行任务。他犹记自己备战神十二任务时,还安慰指令长聂海胜说:“你都上过两次天了,还有什么压力呢?”

但是现在,他终于理解了指令长肩上的压力:不仅要把自己分内的工作完成好,还要确保整个乘组的工作完成好。要将两位战友安全地带上天,安全地返回地球。

汤洪波反复告诉自己,只有地面练扎实,到了太空才能干明白:哪怕是在睡梦中警报响起,也要做到“前一秒和周公握手,后一秒精神抖擞”,及时切换到高效应急处置状态。

经历过一次太空飞行后,他的体会就是:人肯定是会犯错误的,所以必须严格按照手册操作,要养成严谨细致的习惯。“比如说,你擦完嘴的纸巾,或者是吃完饭的餐具,都要放在规定位置,不然,就不知道漂到哪里,不仅是东西丢失了,还会带来风险。”他说。

万一不能适应太空环境怎么办?新上去的设备不能够正常工作怎么办?第一次飞行前,对未知的太空环境难免有所担忧。为了化解两位年轻人对未知的焦虑,汤洪波毫无保留地传授经验,给他们进行心理疏导。

此时,400公里之外的中国空间站已经从“一室一厅”扩充到“三室一厅”。汤洪波告诉记者,尽管地球生活还没待够,但已迫不及待地期待着返回太空家园看看如今的新变化。而这次,不需要他再亲自装修太空新房了,那里已经有亲爱的队友们给他们布置好一切,等着与他们胜利会师。