他们让“冷门”的哲学火爆网络

文/羊城晚报记者 谭洁文

“大脑门”是苏德超的外形特征

苏德超认为,必须先有互动,才能进行哲学科普

夏冬选择把自己的哲学科普视频打造成“辩论场”

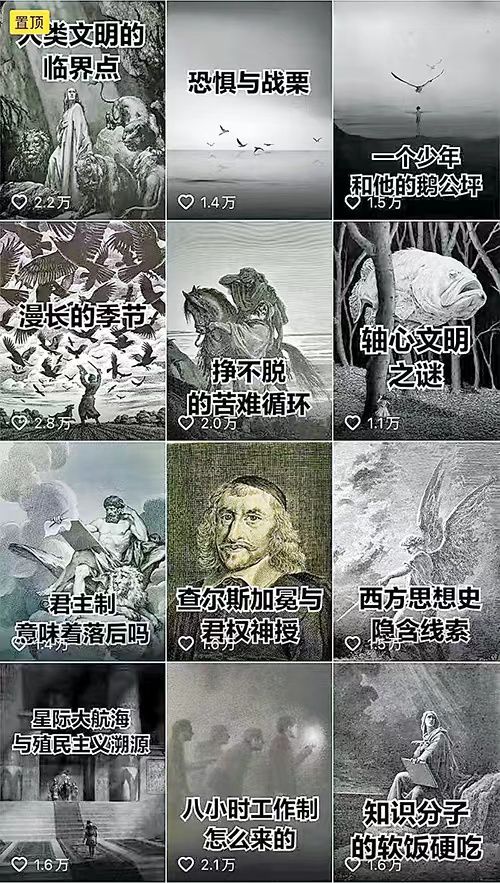

张乔木的视频封面

“我是谁?从哪里来?到哪里去?”神秘的“哲学三问”是许多人对哲学这门学科的初始印象。在人们看来,哲学只存在大部头论文和图书馆两米高的书架上,与普通人的生活没有什么关系。

但在短视频时代,哲学开始走出学院的高墙,一大批哲学科普博主兴起:“公平和正义是什么?”“自动驾驶汽车撞了人,责任算谁的?”“躺平时代,卷还有意义吗?”接地气的话题,配上启发思考的哲学知识,让这门看似高深的学问,开始走入越来越多人的日常生活。

但在这些博主看来,科普知识本身不是最重要的;他们更渴望通过视频激起人们对自身生活的反思——“未经反思的生活是不值得过的”,这才是哲学这门学科的精髓所在。

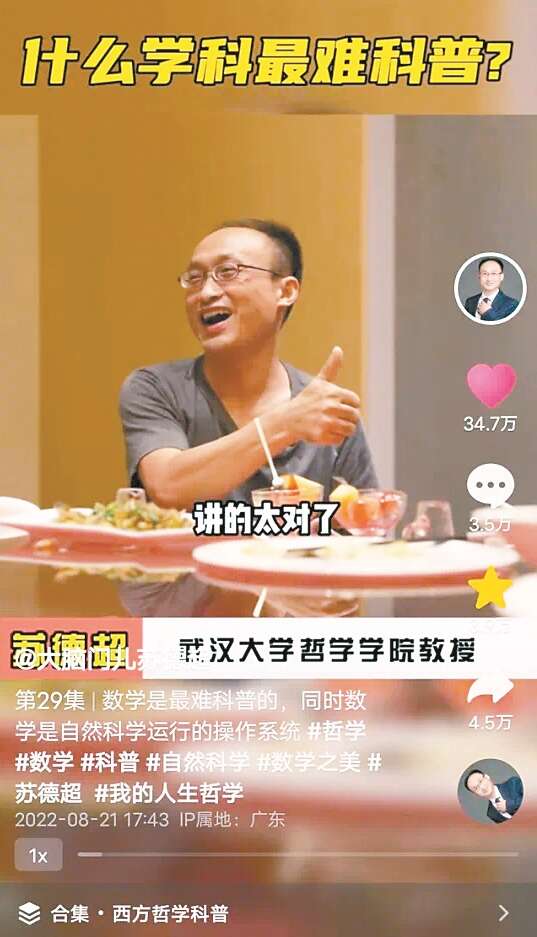

苏德超:哲学“不倒翁”

“宽宽的肩膀柏拉图,大大的脑门苏德超”,这是武汉大学哲学系教授苏德超的抖音账号简介。柏拉图的本名是亚利斯多克勒斯(Aristokles),由于他身体很健壮,所以被叫作宽肩膀;苏德超也经常被称为“大脑门”,他觉得自己的这个外号和这位大哲学家有“异曲同工”之处。“之前我很抗拒这一点,觉得自己头发长得少了才被这样叫,后来觉得挺好,我也接受这个特征。”

从讲台走向短视频,这对苏德超来说纯属偶然。2022年5月,苏德超受到一家商业机构的邀请,去广州讲课。经营茶厂的、做民营医院的、健身教练、教培老师……这些听众跟大学生截然不同,年龄从二十来岁至六十岁不等。几个年轻听众听得入迷,于是建议苏德超开一个短视频账号,“为什么不让更多的人来接触哲学呢,就当是一次尝试。”稀里糊涂地,苏德超同意了。

第一条大火的视频是关于三角形内角和的。视频里,苏德超说,你测量三角形三内角和,几乎得不到180度的结果,测量得越准确,越得不到这个结果,那你为什么相信它就是180度呢?这条视频火得很快,最早的反馈,大多都在质疑。有人说,哲学有什么用?还有很多人说,小学数学居然把哲学教授搞不会了。

苏德超没有感到挫败,相反,争论正中他下怀。“我并不害怕他们反对,要做哲学普及,我怕的是他们不理我。”讲授这些违背直觉的内容,他就像往网络鱼塘抛出了一个带倒刺的鱼钩,利用大众的逆反心理引他们“上钩”。

在苏德超看来,这是短视频时代让冷门知识普及 “出圈”的必要手段:“世界上几十亿人,大多数应该不知道海德格尔、不知道尼采。所以哲学科普真正要起作用,就必须要和观众形成互动关系,无论是正面的,还是负面的,必须先有互动。没有兴趣,一切无从谈起。教育的第一步永远是,点燃内在的火焰。”

网友“上钩”后,苏德超就像一个不倒翁一样——他任人攻讦反对,但观众们往往发现他的论述难以驳倒。

科普违背直觉的哲学观点,并不是苏德超的目的;他想让观众们明白,这些观点有多荒唐,并不重要,重要的是它背后有没有合适的理由作为支撑——事实上,这也是哲学这门学科的精神所在。

“哲学实际上是没有门槛的,每个人都有自己的哲学观点,区别只在于它是否经得起推敲。给立场一个理由,设法让理由普遍化,这是哲学的主要特征之一。观点看起来很荒唐,不会让一个有理性的人害怕,他们真正害怕的,是观点实际上没有得到理由的支持。”

这样的哲学精神,在当下的互联网环境中十分稀缺。苏德超曾经对“28年错换人生”的新闻发表看法,谈到养育与生育同等重要,随后几千条评论涌进来,还有无法计数的私信,不少人说他愚蠢,是非不分,还有一些身在武汉的人来到学校递检举信。没有人关心苏德超为什么持有这样的观点,这成了一场以立场划分阵营的战争。

苏德超坚持了一周多,还是顶不住各种压力,宣布不再就此事发表看法。“不少网民的评论是怎么爽就怎么说,不考虑他们的观点是否有理由作为支撑。”

但这次经历,也让他对自己的哲学科普事业更加坚定。“真正让我们分裂的不是立场,而是立场背后的理由。因此,我们必须要反思自己脑海中的认知和概念框架,我们才能过上更有智慧的生活。”

夏冬:“辩论场”的主持人

不同于苏德超抛出“鱼钩”激发观众们的思考,夏冬选择把自己的哲学科普视频打造成“辩论场”。

“你做的这份工作,会被AI取代吗?”这是夏冬的视频账号“大问题Dialectic”的最新一期视频。视频中,正反两方观点轮番登场,“机器会使大部分人失去工作”的观点被“科技发展后总会有新的工作岗位被创造出来”驳斥,“现代AI不同于普通机器,会全面超越并替代人类头脑”又让观众重新陷入思考。直到视频结束,夏冬也没有给出“标准答案”,粉丝们纷纷在弹幕和评论区里发表自己的看法。

这就是夏冬想达到的效果。和许多哲学科普频道不同,他不想给粉丝灌输确定的答案,而是通过抛出一个个问题和立场不同的观点,引发观众的思考。“我们从小习惯了任何问题都有标准答案,但哲学不是这样的,哲学的精髓在于培养你自己去思考答案的能力,这个答案甚至没有客观标准。”

事实上,这也是夏冬把自己的频道起名为“大问题”的初衷。在他看来,哲学并不像其他学科一样,有一个确定的学习阶梯和知识点。人有自由意志吗?电车难题应该怎么解?思考越多反而越不幸福吗?这些哲学问题,无法像数学和物理一样,有标准答案。“哲学本来就是不断地提出大问题、开放性问题。”

因此,夏冬不认为自己的视频是科普节目,而是一档辩论节目或综艺节目,自己是节目主持人。在关于电车难题的视频里,他轮流介绍了四位哲学达人对电车难题的解决方案;他把这个过程形容为“各方各派在擂台上打架”,由观众来评判谁“打赢”了,谁更有道理。

这样的节目设置,也让夏冬每期节目长达40分钟甚至一个小时。筹备每期节目时,他都要查阅大量的资料文献,动辄要花上两三周的时间,因此夏冬也被粉丝称为“月更博主”。这种“慢工出细活”的制作方式,似乎与短视频时代的“短平快”趋势背道而驰,但夏冬并不在乎,“观众不会因为你的视频是五分钟而更愿意看,而会因为你的东西有意思才看。”

夏冬做科普视频的这股“狠劲”,源于他对哲学的浓厚兴趣。他本科在南京的一所三本高校学习商科,在第一年考研时,为求稳妥选择考本专业,起早贪黑复习了一年也没考上。“二考”时按直觉选择了哲学,却发现自己完全不需要对着参考书死记硬背。“特轻松,甚至觉得有些哲学观点就是我小时候那些朴素感想的‘复杂版’。”一年后,夏冬以全国第一名的成绩考入了中国人民大学哲学系。

有了哲学科班训练作为打底,夏冬在制作哲学科普视频时得心应手。他的视频得到了哲学系师生的认可:一名北京大学的学生在校园网询问哲学入门可以看哪些视频,许多北大哲学系的学生向他推荐了夏冬的账号;某知名哲学教授向出版社推荐夏冬,希望他写一本哲学科普的书。“我的天,我以为只是我单方面认识这位老师,现在感觉就像我一直关注的up主关注了我!”得到业内“大咖”的认可,夏冬又惊又喜。

夏冬有时也会担忧自己的视频是不是只在哲学圈内流传,“别就只有学哲学的这帮人觉得大问题真有意思,天天搁那自嗨。”但他相信,自己的视频一定能让更多普通人产生共鸣,因为哲学从来就不是学术圈的专属,它的发端就是人们对这个世界的好奇与反思。

张乔木:哲学是我们的诗和远方

在张乔木看来,作为一门“无用之学”,哲学能让人们从繁重而琐碎的生活中抽离,抬头望向“诗和远方”。

点开他的抖音账号“思想史万有引力”,观众仿佛进入了另一个世界:它的主页封面图是一只目光炯炯的猫头鹰——猫头鹰总在黄昏起飞,可以看见白天发生的一切,代表了哲学的省思精神;视频封面是黑白的欧洲中世纪版画,仿佛把观众带回了古老的哲学学院。

张乔木发出的第一个视频是关于柏拉图的“洞穴隐喻”:在洞穴里,人们是生下来就被困住的囚徒,睁眼只能看见被火光投射在墙壁上的幻象,无法转头看见洞穴之外的真实世界。

“我觉得我们被现代性羁绊了,只看到眼前的世界,每天就想着如何上班,如何下班,如何挣钱,如何去照顾老婆孩子,如何买房买车,这是一个眼前的世界。但是,如果从哲学的角度解读,在可见世界之外,我们还有一个可感世界,一个理念世界。哲学是无用之学,但也是我们的诗和远方。”

要鼓励人们抬头看诗和远方并不容易,正如洞穴中的囚徒会恨那个带他脱离幻象的人。“思考是一件耗费能量的事,它本身就不符合生物进化的规律”。因此,张乔木选择在严肃思考与轻松有趣之间架起一座桥梁——视频主题从“八小时工作制是怎么来的”,到“人为什么孤独”,都是哲学爱好者和普通人都会关注的问题。

他想打破大家对哲学的固有认知:“我发现,网上关于哲学的内容一直存在两个极端:一是典型的学院派,普通老百姓根本不会去看,只能自己在体系内部玩;另一派则是人生哲理和心灵鸡汤,这些内容又太缺乏系统性。”张乔木说,“我欣赏学院派,也不反感鸡汤,我对自己的定位是介乎两者之间,譬如我会用一些大众有共鸣的现实性话题来切入,然后再衍生到哲学的基本体系中去。”

在张乔木看来,哲学不仅是艰涩的词汇和概念,他可以把哲学和生活实践以及当下的时代精神结合起来。“哲学不仅只有庙堂上的哲学家,还有更多是你对当下的一种思考。”短视频这一媒介,也让哲学更加日常化。“我们学知识其实像吃一根甘蔗,不一定要吃一根或从头吃到尾,其实能从某一个观点、某一个视频中,认知有所提升,就是一种成长。”

在哲学和新媒体之间架起桥梁,对张乔木来说并不困难。他是哲学专业出身,大学毕业后当过记者,后来从事市场经营。为了贴近更多受众,他选择“向下深潜”,“你想让受众来靠拢你是很难的,更多的时候你应该去追随你的受众。”有一期讲卢梭的短视频,他起了个名字叫《卢梭:乘风破浪的渣男》,结果获得了超20万的粉丝。

“深潜”带来的传播效果是显著的:“思想史万有引力”仅用3个月就在抖音收获了100多万粉丝,目前在抖音的粉丝量达到了239万。粉丝们在评论区表示:“这才是干货”“一直在追寻人生的意义是什么,想哭”。

数说

知识类短视频

流量增长明显

近年来,知识类短视频在各大平台上的内容发布量和观看量增长明显。2022年1月至10月,抖音知识类内容作品发布数量增长35.4%,知识内容兴趣用户超过2.5亿,相较2021年初增长了44.1%。

在广东,抖音用户泛知识类内容播放次数在2022年同比增加64.37%,万粉知识创作者同比增长58%。抖音知识兴趣用户数量最多的城市广州、深圳位列TOP10。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示,互联网科普有助于人类整体认知水平提升,是互联网带给人类社会进步的动力,短视频又是当前科普中,最容易被大众接受的模式。因此,短视频科普让科普的效率更高,也让科学知识更加普惠众人。

“这类博主崛起是因为当前网络用户对知识科普需求多元化,人天性好奇,对知识充满渴望。但人们对知识的兴趣却有很大差异,在互联网时代,知识唾手可得,人们对科普知识就有了选择性、多样性需求,而这类博主正好满足此类需求。”

图/受访者提供