《年少日记》:成长的痛

注意:本文有严重剧透

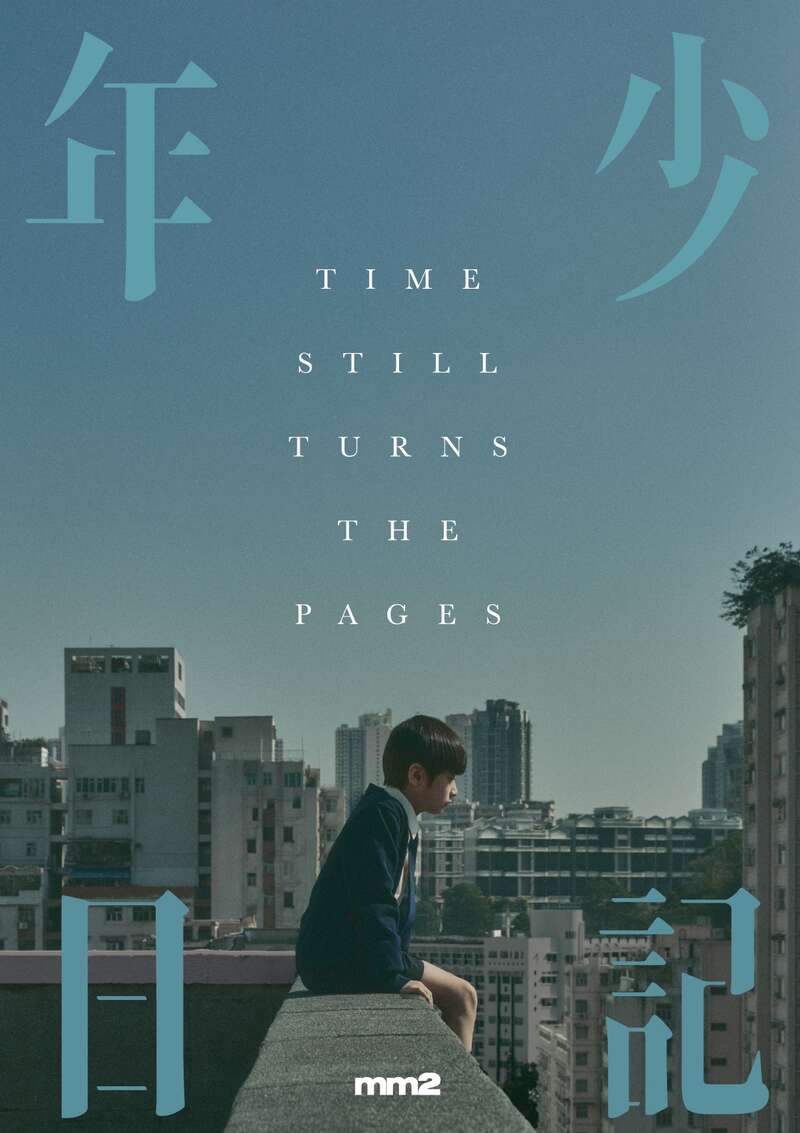

在上海国际电影节世界首映的《年少日记》来自香港新锐导演卓亦谦,自编自导,用实力请来卢镇业、郑中基、陈汉娜等精彩演绎。

《年少日记》海报

电影讲述了本土中学老师郑Sir调查学生未署名的遗书疑云,由此回忆起自己与哥哥少年成长时各种被“鸡娃”,童年的烦恼让哥哥不堪重负跳楼自杀,也让自己埋下心理阴影。整部片子围绕鸡血、自残、家暴、离异等主题,叙事风格却出奇的冷静,冷静之后是对于几乎每个人物的同情和悲悯,背后隐隐指责的是当下的社会规则和人情世故。

片中一个细节让人印象深刻:郑Sir带着自己班的班长、学校心理护工到郊外发疯似的大叫,一起解压;香港车流在背后飞逝,三个人从拘谨到放纵,歇斯底里地喊出了对生活的各种愤懑。之后我们发现,文静热心的班长割过腕,袖子撸起,满眼都是疤。

《年少日记》剧照

有理,有情,有思考,整部电影缓缓双线推进,在成年郑有杰的教师使命和童年有杰、有俊两兄弟之间不断切换。不过电影开始却制造了最大的悬念,哥哥有杰爬上天台,大声诅咒自己,然后纵身一跳。自杀后的有杰怎么会长大成人,还做了中学老师?

随后镜头深入这家看似成功的家庭背后:有杰陪爸妈去参加弟弟有俊的钢琴表演,有俊的德彪西曲子震惊全场。父母都大出风头,身为资深大律师的父亲和一抬手就捐10万的母亲看似恩爱,最没用的就是有杰,因为一句英文用错被爸说无用,是垃圾。回到家,母亲被父亲暴揍,因为未以父亲名义捐款,她只是父亲的高级佣人;而有俊更是对爸爸鄙夷下的有杰毫无怜悯,棒子落在哥哥身上他无动于衷。

《年少日记》剧照

于是有杰开始写日记,把自己的故事说给自己听。但日记不仅仅是负能量的垃圾桶,也充满一个孩童对这个不公世界的和解努力。日记中有躲在被子里看漫画的喜悦,考试不及格之后的泪水,也羡慕弟弟转学去了私立学校。片中兄弟俩的对比片段虽然不多,不经意间却伤害巨大。有杰也学钢琴,却连跨八度的音程都不熟。幸好家庭女老师总是鼓励,这才让有杰瞬间有了想当好老师的冲动,为下文做好了铺垫。

父亲的压力和暴力一直在,有杰带着弟弟有俊上天台玩玩具被发现,又被父亲唾弃,这成了最后一根稻草。十岁的有杰选择了跳楼。日记戛然而止,而有俊这才认识到熟悉而窝囊的哥哥永远离开了。母亲也被逼无奈,悄然离家,有俊被改名有杰,寄托了父亲无数的期望。正因为全家人都不愿、不想也不敢谈自杀的哥哥,这时候的有杰才开始反省自己,回忆哥哥,放弃父亲让他做医生或律师的梦想,甘心做一名老师,一名真心付出的好老师。

《年少日记》剧照

电影时刻用同情而警醒的镜头提醒我们青少年教育的迫切与艰辛,父母、兄弟、同侪、师友、恋人对少年的成长一个都不能少。看似普通教育题材的鸡娃故事却拍出了很多新意。日记式的自叙性视角赋予了电影非常强烈的主观色彩,可爱又窝囊的主角容易引起共情;音乐和插曲也是特色,前文所提到的德彪西的曲子隐喻十足,表面上柔软细腻,但给人以忧愁和刺痛,表达的是痛并爱着的情感。

此外,导演巧妙运用蒙太奇,将童年哥哥有杰的学习生活与弟弟有杰(其实是有俊,哥哥自杀后改名有杰)成为教师后的镜头交叉剪辑在一起,制造悬念的同时让观众看到,被社会无端定义的成功或挫折的两个孩子只是家庭抚育的一体两面,并没有高下之分,兄弟俩的成长历程完全能互换,成才并没有特定的模式和标准。这也是《年少日记》最感人,最触动观众柔软之处的地方。