当北大教授在未名湖放入一条鱼......

散步未名湖边,你可能很少注意

倏尔远逝、往来翕忽的鱼群里

有几只特殊的小鱼

它们的速度明显慢于同伴们

掂在手中,会发现它们并非血肉之躯

而由冰凉的零件组成

这就是北京大学工学院谢广明教授

二十年研究的缩影——

一群精心“养育”的机器鱼

“未名湖是个海洋”

谢广明团队在这里定期遛鱼、测试性能

使这群机器鱼不仅可以像真鱼一样

在水下游动、感知环境、相互交流

还游出未名湖,游向了真正的大海——

机器鱼曾经前往北极、南极两度参加科考

今天,和小北一起了解

机器鱼的制作、性能、广泛用途

见识智能仿生的魅力

01

能“上天”却未必能“下海”

为什么我们需要水下机器人?

为了捕捞。一方面是可以满足人们对海鲜的需求,另一方面,军事演习中不慎掉进海里的危险品或是各种飞机残骸等,都必须要捞出。但人类在水下作业的难度极大,这时候就需要水下机器人出场了。

这也是谢广明研究的初心。

为什么要做得像鱼一样?

地球是个水球,70%被水覆盖。这个水世界的主宰是谁呢?其实是鱼类,是鱼最适应水环境。生物学家研究指出,鱼至少在4亿年前就出现了。经过不断的淘汰,到现在我们人类命名的鱼也超过了3万多种,而且还不断有新的物种被发现。

就像人类想要“上天”,从鸟开始学起,最后造出飞机。当我们想要“下海”,也会向海底的“原住民们”请教,它们的游动效率比螺旋桨推动高许多,并且有很好的机动性,能够灵活地在障碍物中穿梭自如。当然,也更容易混进鱼群中,免遭“侧目”。

经过亿万年的进化,这些特性使得它们非常适应水下的恶劣环境。

“下海”为什么比“登天”还难?

为了捕捞。一方面是可以满足人们对海鲜的需求,另一方面,军事演习中不慎掉进海里的危险品或是各种飞机残骸等,都必须要捞出。但人类在水下作业的难度极大,这时候就需要水下机器人出场了。

这也是谢广明研究的初心。

为了捕捞。一方面是可以满足人们对海鲜的需求,另一方面,军事演习中不慎掉进海里的危险品或是各种飞机残骸等,都必须要捞出。但人类在水下作业的难度极大,这时候就需要水下机器人出场了。

这也是谢广明研究的初心。

地球上最深的海沟是马里亚纳海沟,海深约1万米,能够抵达的人类可能最多只有两位数,更别说机器人了。

对比之下,飞机可以载我们飞向万米高空,宇航员可以在空间站生活半年之久,甚至38万公里远的月球人类也征服了。可见与人类习惯的大气环境相比,水下环境制约更多。

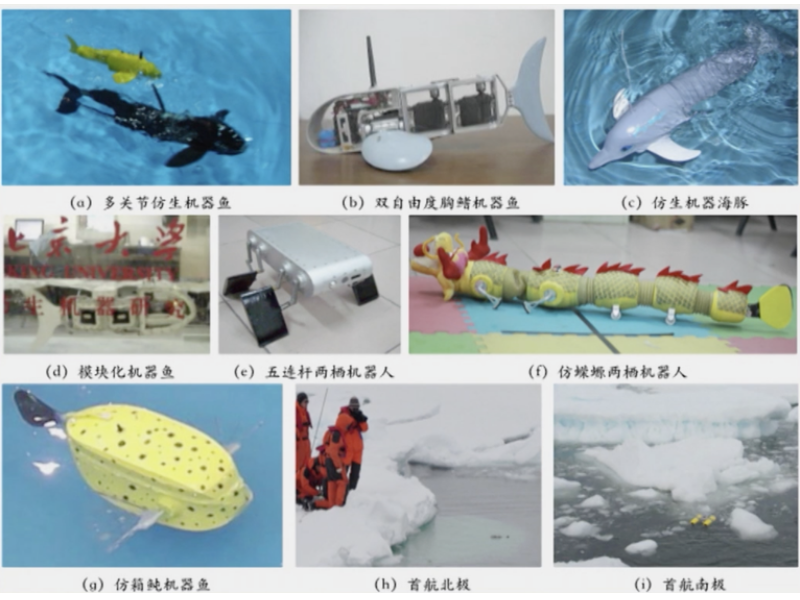

北京大学的机器鱼样机

02

去吧!像鱼一样地活着

一条机器鱼是如何诞生的?

制作一条机器鱼需要三步:找到模仿对象——设计构造——反复应用调试。

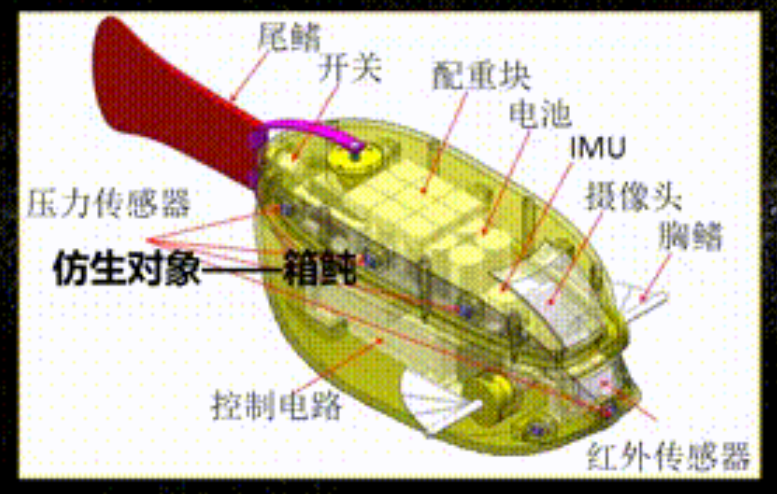

谢广明和他的团队发现了一种叫箱鲀的鱼,它生活在珊瑚礁里,有相当独特的外形优势——内凹型脸颊和发达的鳍肢,可以既稳定又灵活地游动。

于是,他们开始围绕箱鲀,从造型到内部结构,包括硬件和电路,都一一设计好。最终,3D打印机吐出了内凹的外壳,再加以精心计算过后的组装,一条电子箱鲀就能在水里游动了。

要保证机器鱼游起来像鱼,而不只是外壳像鱼,离不开反复的测试。实验室的小水池,顶多两三米大,根本游不开,一些性能测不了。谢广明笑言:“刚好我们比较幸运,北大有个未名湖,我们就把这个鱼扔到未名湖里游一游。”现在,去未名湖遛鱼成为了实验室的一个保留节目。

有一首歌叫作《未名湖是个海洋》,可能是一些北大人创作的一个校园歌曲,我们其实也希望我们的鱼能够游到真正的海洋。很快,我们的愿望就实现了。

2012年,我们这个鱼游到了北极。又过了两年,我们的鱼成功实现了南极的首航。当然了,有点小遗憾。这鱼虽然是游了,不是我亲自带着去的。因为这是国家科考的行动,是委托科考队员把鱼带过去。所以说是我的机器鱼代我去征服了世界的两极。

双尾鳍机器鱼首次在南极测量水质

仿箱鲀机器鱼首航北极

怎么拥有真鱼一样的感知?

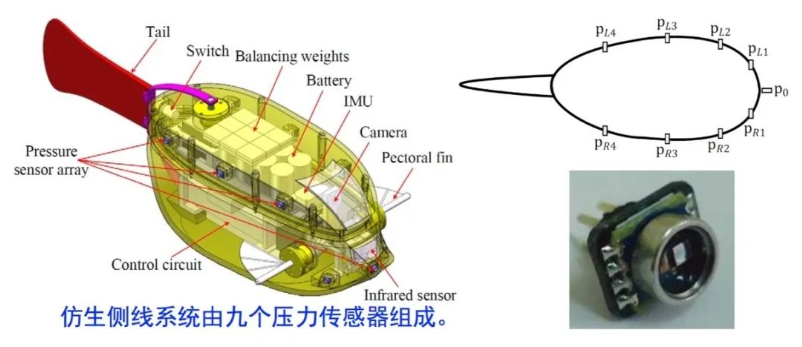

海底总是暗淡的,甚至可能是浑浊的,在这种情况下,如何解决机器鱼的视线问题?生物学研究表明,鱼有一类特殊的感知器官,叫做侧线系统,分布在体侧和面部。当鱼逆流而上时,它可以借助这套系统感知水流的细微变化。

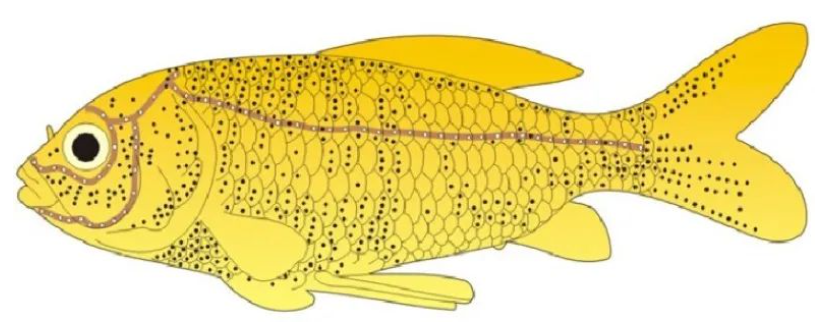

金鱼侧线系统

谢广明在机器鱼身体上安装了原理类似的压强传感器,于是当机器鱼在水里游动时,就能根据水流评估周围是否有别的同伴,或者有什么障碍。

机器鱼可以social吗?

既然机器鱼可以感知到其他东西的存在,那么可不可以交流呢?

谢广明又请来了一种鱼——弱电鱼。弱电鱼可以通过调整身体,形成一个交变的电场,被另外一条鱼感知到,这就算是“打招呼”了。

谢广明针对这个现象建立了专门的理论模型,并设计好电路,这样,两条机器鱼简单的水下沟通就实现了。

鱼多好办事

当机器鱼之间可以相互感知和交流后,机器鱼集群的形成也成为了可能。而一旦集群形成,有很多人类过去难以做到的事也可以提上日程了,尤其是水下搜救。

茫茫大海中,依靠一支支人力搜查队,如何找到失落的飞机?即使再先进的仪器,也抵不过大海的力量。如果能够将成百上千的机器鱼群投入使用,找到的希望将大大增加。

03

从自然学来的,反哺给自然

智能仿生:当自然的精妙遇见人类的智慧

物竞天择,适者生存。经过漫长进化的大浪淘沙,生存下来的生物都能够很好地适应特定的环境。人类通过向大自然学习、借鉴生物的特点,能够解决很多工程问题。

北京大学智能仿生设计实验室于2018年5月4日北京大学120周岁校庆之际成立。实验室由工学院谢广明、孙智利、崔悦和李咏梅等教授共同发起创建。

以自然为师,向大自然学习。立足于智能仿生装备与系统的设计、研发与实际应用,实验室对自然界生物个体机理和机制进行探究,开展生物个体功能的仿生创新,模仿生物的运动、感知、定位、通信等能力,并高度融合人工智能、机器人与创新设计。特别地,实验室还对自然界广泛存在的集群行为进行探究,模拟自组织的群体协作能力并应用到大规模的人工群体中去。

部分实验室人员合影

在实验室创立之前,工学院的相关老师在机器人研究方面已经有了长期的积累,陆续成功研制了机器海豚、机器鲤鱼、机器海龟、水陆两栖机器人等。实验室的成果,还成功地进行了产业化,世界上首条水下摄影机器鱼获得了2018CES(国际消费类电子产品展览会)创新奖。

世界上首条水下摄影机器鱼

真鱼认可机器鱼吗?

正如AI都逃不开图灵测试,作为机器人的一员,机器鱼也在机缘巧合之下通过了“真鱼测试”。

大家都喜欢遛狗、遛猫,而谢广明的团队“遛鱼”。为了测试性能,谢广明把他的小鱼们放进了北大未名湖里。令人没想到的是,其他真鱼会跟在机器鱼身后摇摆游动。

当时的谢广明还在开玩笑:“我们以后捕鱼就方便了,想吃什么,就派一个机器鱼下去,还不会牵连到其他鱼。”

机器鱼如何帮助真鱼生存?

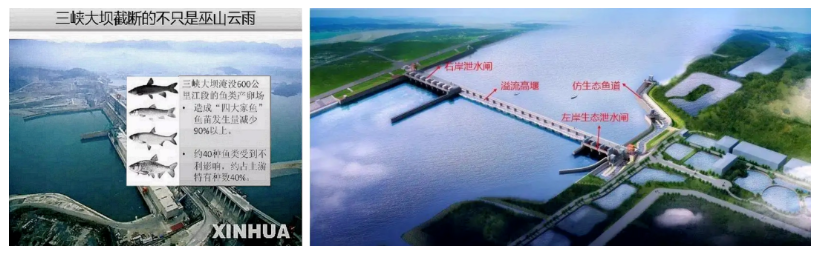

真鱼对机器鱼的认可,有更高价值的应用——引导真鱼洄游。谢广明的团队正在和水利工程的团队开展合作,主要内容就是利用机器鱼,将真鱼引导到大坝的洄游鱼道上,以确保物种的迭代。

这样一来,人类在获取水电的同时,又能保存珍稀的鱼类资源。

当然,其中是否会存在鱼的“伦理”问题?这也未尝不可探讨。

未来还在继续

海洋仍以其温柔的、宽厚的怀抱

滋养着、教育着人类

我们借助机器鱼的身体

“看”到海底,甚至畅游海底

美丽的珊瑚礁、黢黑的海沟

未知的生物

……

有太多的秘密,等待着我们

这也是谢广明的“机器鱼”梦想

谢广明

北京大学工学院教授,博士生导师

毕业于清华大学,现为北京大学工学院教授,博士生导师。主要研究多智能体系统、多机器人协作、群体智能等领域。主持包括重点项目在内的多项国家自然科学基金项目。获得国家自然科学奖二等奖、教育部自然科学奖一等奖等多项奖励。曾担任中国自动化学会机器人竞赛工作委员会副主任,是国际水中机器人大赛的创立者,是期刊Mathematical Problems In Engineering主编,包括Scientific Reports等多个期刊编委。