突尼斯:“尊严革命”后,“民主实验室”找寻未来

澎湃新闻记者 喻晓璇

碧蓝的海水拍打着起伏绵延的山丘,这是突尼斯的“蓝色小镇”西迪布赛义德(سيدي بوسعيد)。初次来访的游人往往将之与希腊的圣托里尼岛相比。虽同样面朝地中海,但这座北非小镇少了几分南欧的热烈,在法国作家安德烈·纪德(André Gide)笔下,它是“沐浴在流动珍母中的镇静”。

小镇中四处都是鹅卵石铺成的小巷和蓝白色相间的建筑:白色是墙壁与廊柱,蓝色是大门与露台。这些精致优雅的东方式建筑,十年前大都是达官显贵们藏富的豪宅。

2018年冬天,突尼斯女企业家阿斯玛·比尔吉哈驱车从首都回到故乡西迪布赛义德,在一个下着小雨的迷蒙清晨,她仿佛在进行着一场“革命考古”。穿过湿漉漉的街巷,阿斯玛的脚步在一扇紧闭的拱形大门前停下。“瞧,那是本·阿里的私人庄园,当然——是用我们的钱建的。” 她笑着告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),仿佛在讲述一位熟人的轶事。

据阿斯玛所说,这里是突尼斯前总统本·阿里在西迪布赛义德的私人庄园,2011年本·阿里出逃后废弃。 澎湃新闻记者 喻晓璇 图

站在山顶眺望小镇,阿斯玛挥手一指便能说出与本·阿里及其夫人莱拉家族有关的“罪证”。这位曾叱咤突尼斯政坛数十载的前总统,被当地人戏称为“强盗男爵”。在他大权旁落之后的十年里,突尼斯人们自由议论着关于他和夫人的一切,传说如宅前的杂草般野蛮生长,没人去辨个真假。

2010年12月17日,突尼斯小贩布瓦吉吉因摊位被没收而绝望自焚,这把火燃起了突尼斯人积怨已久的愤怒,并很快在整个阿拉伯世界产生燎原之势。这里是“阿拉伯之春”的起点,也是突尼斯人口中“尊严革命”(ثورة الكرامة)的开始。在这场运动中,本·阿里耗费23年建构起的权力与威严全然崩塌。2011年1月14日,本·阿里与夫人莱拉携1.5吨黄金秘密出逃。2019年9月19日,83岁的本·阿里在流亡地沙特病逝,一段历史宣告终结。

2011年算得上是突尼斯现代国家命运的一道分水岭,而十年后的今天,通向未来的道路仍然并不那么顺畅。

受动荡时局的影响,阿斯玛的事业曾一度受到不小的影响,虽然近两年有所好转,但突尼斯的整体经济依然低迷,甚至不如2011年前。国家的政治危机也在持续,2019年当选的“素人总统”凯斯·赛义德今年7月下令辞退总理并冻结议会,12月,他宣布将于明年举行修宪公投。此举被一些民众解读为“政变”——他们担心十年前抗争的结果最终付诸东流。

“这十年,突尼斯社会发生了很多变化。”阿吉玛近日在采访中告诉澎湃新闻,“可以肯定的是,尽管我们在这条路上犯了不少错,出现了很多政治问题,但突尼斯人依然相信‘革命’。”

9世纪,腓尼基人就在突尼斯建立了迦太基城,这里先后经历了罗马人、阿拉伯人、土耳其人的统治,后又落入法国殖民者之手。多元文明的洗礼塑造了突尼斯包容的国家性格。上世纪60年代,在开国国父布尔吉巴的经营下,开放、西化的突尼斯曾是欧洲“迷失一代”们眼中的另一个巴黎,波伏娃、福柯都曾旅居此地找寻灵感。

如今,新时代的“民主实验”进行了十年,突尼斯人也仍在不断的迷失中找寻着未来。

“革命的摇篮一无所获”

一提起十年前的事,像每个突尼斯普通人一样,阿斯玛总能毫不避讳地侃侃而谈。“那个时候,人民已经进入了一种近乎疲惫的阶段。你知道吗?特别是在本·阿里执政后期,我们都不敢随便提起他的名字。”

突尼斯总统府迦太基宫,本·阿里倒台后人们在其中发现了多如牛毛的豪车、古董和奢侈品,这些物品后来被拍卖以弥补国库亏空。 澎湃新闻记者 喻晓璇 图

若问起十年来的变化,几乎每个突尼斯人都会回答,“我们更自由了。”在十年前的西方媒体报道中,带有浪漫色彩的“茉莉花革命”往往占据头条,但突尼斯人自己却少有提起这一说法。据称,这种说法最初由一名法国记者创造,或许在他看来,自由的空气如同突尼斯国花茉莉飘散的香气——但事实上,纯洁的茉莉点缀着突尼斯富庶光鲜的北部城市,贫穷的内陆却少有盛开。

与海滨小镇西迪布赛义德(سيدي بوسعيد)名字相差无几的内陆城市西迪布兹德(سيدي بوزيد)命运截然不同,在这里,人们并不仅仅满足于“自由”二字。这是布瓦吉吉的故乡,也是这名26岁大学毕业生绝望自焚的地方。

在布瓦吉吉离开世界的十年后,他的家乡几乎没有发生变化。

“我们这十年都干了些什么呢?‘革命’的摇篮一无所获。”西迪布兹德地区工人工会主席穆罕默德·加姆德在今年早些时候接受外媒采访时控诉道,“除了私人投资的一家牛奶厂外,所有计划多年的开发项目都处于停滞。”

西迪布兹德为纪念布瓦吉吉之死的“战车雕塑”,上面写着“不会原谅”。 《巴黎人报》 图

2013年,布瓦吉吉的家人移居加拿大蒙特利尔。一些专家表示,布瓦吉吉的死让他的家人获得了一定经济收益,这也引起了其他人相继效仿。

据总部位于伦敦的独立媒体《阿拉伯周刊》援引突尼斯非政府组织“突尼斯社会观察站”的记录,仅在2020年的前十个月,突尼斯全国就发生了62起自杀或自杀未遂事件。该组织的项目经理纳吉拉·阿尔法称,大多数此类行为发生在政府大楼附近,自杀者往往是20岁至30多岁的青年男性工人,他们生活在西迪布兹德这样的贫困内陆地区。但阿吉玛认为,这种说法夸大了事实。

“确实,这些年突尼斯收获了很多——言论自由、更加完善的法律,但突尼斯的经济一筹莫展,甚至恶化了更多:货币贬值了不少,旅游业也不再有活力。可我们的邻国摩洛哥和阿尔及利亚却发展得很好,因为它们没有‘革命’,也几乎没有陷入动荡,政治环境稳定。”阿吉玛如此判断道。

十年的政治动荡让欧洲投资者不断撤离,突尼斯全国的生产和出口水平也持续下降。自本·阿里下台以来,突尼斯政坛呈碎片化趋势,意识形态斗争与党派倾轧降低了政府的运转效率,更无暇顾及曾经引发“尊严革命”的民生问题。据半岛电视台报道,突尼斯的失业率在今年3月达到了17.8%,国家外债总额超过40亿美元。

“经济形势和社会形势有很大的相关性。”突尼斯经济学家穆罕默德·扎鲁克在接受澎湃新闻采访时指出,“为什么会发生‘革命’?在本·阿里时期,其实各项经济指标都很漂亮,增长率保持在5%,但是社会指标很低——贫困率很高,生活成本也很高,沿海地区与内陆地区的经济差距很大,几乎没有可比性。我们不能只谈论经济指标。”

突尼斯2011年发行的布瓦吉吉纪念邮票

突尼斯独立初期,开国总统布尔吉巴开始了一场“宪政社会主义”实验,推进国有化、农业合作与“十年计划”。然而,在上世纪六十年代末,由于生产效率低下、农作物歉收,“十年计划”未能如期实现众多目标,反让经济倒退。随着国内和党内的反对声越来越大时,七十年代初,布尔吉巴让国家掉头走上了私有化道路,突尼斯经济迈向繁荣。

但也正是从这时起,系统性腐败开始在突尼斯政府机构中滋生,社会财富逐渐积聚在少数精英手中。到了本·阿里执政后期,与之交好的商业家族几乎已经控制了全国经济。扎鲁克认为,虽然革命推翻了腐败的统治者,但积弊数十年的结构性经济问题无法仅仅通过更迭领导人来解决。

迦太基的戴高乐

十年前,时年45岁的突尼斯政治家穆罕默德·阿布正处在人生的风口浪尖。那时的他刚刚从监狱刑满释放三年。2005年,穆罕默德·阿布因在一篇文章中将本·阿里比作以色列前总理沙龙而被本·阿里政府判刑。

“尊严革命”初期,一些有关本·阿里家族腐败的信息正是通过穆罕默德·阿布这样的律师之口才为人所知。他表示,尽管当时也不断有同行被抓,但那时没人害怕过。

2018年12月,穆罕默德·阿布(中)与“民主潮流”党党员举行会议,索尼娅(右一)一同参与讨论。 澎湃新闻记者 喻晓璇 图

“在‘革命’最初的日子,我们律师团体几乎每日都处在风暴之中。”穆罕默德·阿布在2018年的一次采访中告诉澎湃新闻,“我记得本·阿里下台的那一天,我们都哭了。”

2011年,穆罕默德·阿布当选本·阿里下台后的突尼斯制宪议会代表,后又被任命为总理顾问,负责过渡政府的行政改革。他曾是突尼斯首位临时总理蒙瑟夫·马尔祖基所创“共和国大会党”(Congrès pour la République)的主要成员。2013年,他又创立“民族潮流党”(Courant démocrate),致力于推进民主、打击腐败,他也因此被突尼斯媒体称为“干净先生”。

2014年,受布尔吉巴影响颇深的88岁资深政治家埃塞卜西成为突尼斯首位民选总统,这位睿智而富有经验的政坛老人为突尼斯带来了短暂的稳定。2019年7月,92岁高龄的埃塞卜西因病去世,突尼斯提前举行大选。在这次“阿拉伯之春”后第二次重要的政治格局重组中,凯斯·赛义德——一位寂寂无名、毫无从政经验,连竞选集会都没搞过的大学法学教授当选了总统。

穆罕默德·阿布也曾参加2019年总统大选,第一轮他的支持率只有9%。此后穆罕默德·阿布宣布支持赛义德这位誓言与腐败作斗争的法学界同行。赛义德上任后,任命穆罕默德·阿布为负责政府治理与反腐败的国务部长,两人的关系经历了近两年的“蜜月期”。

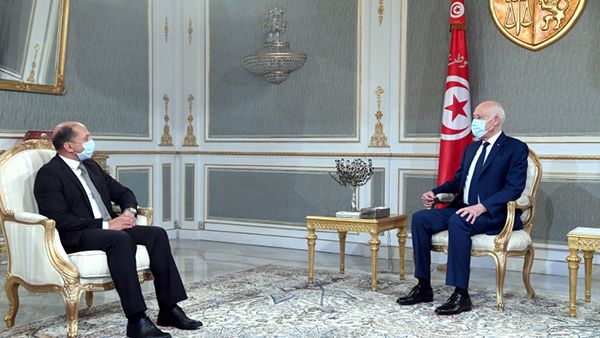

2020年3月23日,凯斯·赛义德在总统府会见穆罕默德·阿布。

但令穆罕默德·阿布感到痛心的是,十年后的突尼斯政治似乎又有重走老路的趋势。

今年7月,突尼斯部分民众抗议政府应对新冠疫情不力,缺乏改善经济的有效措施,赛义德随即将总理解职,暂停议会活动,不久又有为总统扩权的倾向。这一举动很快就被曾经支持突尼斯民主进程的西方媒体批评为“独裁者的回归”乃至“政变”。

在7月的政治风波之初,穆罕默德·阿布与赛义德站在了一起,他呼吁总统在大街上部署军队,以打击腐败的名义逮捕政商大亨。然而,在赛义德12月13日宣布明年进行修宪公投后,穆罕默德·阿布与之划清了界限。

12月14日,穆罕默德·阿布发布了一段时长一刻钟的视频演讲。他表示自己依然相信赛义德是“纯洁”的,但他批评其缺乏能力和远见,只追逐眼前的政治利益,并称自己不再认为赛义德是突尼斯的总统,必须通过“一切合法或非法手段”让其下台。

“想象一下,十年之后,人们终于可以自由地批评总统,批评宗教,批评任何你想批评的……但是突然有一天你因为在Facebook上发了牢骚而被一个便衣警察带走了。”穆罕默德·阿布的朋友索尼娅·扎克拉维近日接受澎湃新闻采访时说道。

赛义德上台已经两年多,可至今还没人完全摸清这位总统的底细,他似乎从不“按套路出牌”。今年10月,他任命了阿拉伯国家历史上首位女性总理,但这位总理乃是科学家出身,与原是法学教授的赛义德一样毫无从政经验。

突尼斯总理娜杰拉·布登·拉马丹宣誓就职。 新华社 图

唯一让人确定的是,这位不苟言笑的法学教授对法国最后一位“强人”总统戴高乐钦佩有加。现年63岁的赛义德今年7月接受了《纽约时报》采访,在这次被《纽约时报》记者认为是“安排好了的”采访中,赛义德引用了戴高乐的话:“我今年67岁了,到这样的年纪才开始独裁者生涯,这话可信吗?”

有趣的是,两年前赛义德参选时,国内外媒体都对他一片赞誉,他被包装了成一个“因了解官场腐败而与世无争的纯正学者”形象。法国《观点》周刊(Le Point)那时把他比作“没有断头台的罗伯斯庇尔(法国大革命时期政治家,雅各宾专政时期的实际最高领导人)”:“他认为各个政党都‘背叛了’2011年的抗议成果,随之带来的是社会和经济状况的恶化……他呼吁一次‘投票箱的革命’。”

在索尼娅看来,这场“投票箱的革命”彻底失败了。在赛义德上台后,人们发现这名总统不但对管理经济一窍不通,还“企图偷走‘革命’的果实”。而事实上,两年前,连她自己在两轮选举中都把票投给了赛义德。

“是谁在支持赛义德先生呢?当然,这一切都与对本·阿里的仇恨有关,赛义德的反腐主张骗取了人民的信任——人们没有更好的选择。今天人人都在谈论这种愚蠢的民粹主义,它正在世界各地蔓延。”她说道。

“我们进入了一个死局,已经到了一个无法回头的地步。”在两年前的大选中,虽然赛义德最终的得票率超过了70%,但实际上突尼斯全国的投票率不及40%,原因在于民众已经厌倦了层出不穷的政客。

哪个民主?谁的民主?

与索尼娅不同,企业家阿斯玛对目前的局势并不那么悲观。对她来说,稳定大于一切。

“据我目前所见,赛义德采取了一些想要纠正革命进程的重要措施,尤其是在新冠疫情暴发后,突尼斯和世界很多国家一样经济恶化了,而政府无法应对危机。”她表示。

生于60年代末的阿斯玛怀念的是布尔吉巴的时代。这也是为什么,当2014年突尼斯人第一次拥有投票机会的时候,她毫不犹豫地选择了曾跟随布尔吉巴多年的埃塞卜西。

首都突尼斯城市中心布尔吉巴大街尽头的布尔吉巴雕塑。 澎湃新闻记者 喻晓璇 图

埃塞卜西曾亲自写过一本名为《哈比卜·布尔吉巴:小麦与麸皮》的传记,他在其中写道,布尔吉巴“对民主有一定程度的过敏”。后来,埃塞卜西又在接受法国《快报》采访时进一步解释道,“布尔吉巴当然不是一个暴君,他是个独裁者。他自己从未说过自己是民主派人士,他认为自己并不关心民主问题、选举及这些所带来的危险……他坚信,他肩负着突尼斯人民赋予他的任务,这些任务超越了这些问题。他的合法性是历史性的。”

上世纪50年代,布尔吉巴带领突尼斯走了一条有别于很多阿拉伯国家的民族解放道路。在他的新宪政党内部,“布尔吉巴主义”占了上风,这种渐进政策让突尼斯避免了在“纳赛尔主义”盛行的时代卷入阿拉伯民族主义运动的洪流,也避免其成为埃及等地区强国“卫星国”的命运。

1962年3月6日的《纽约时报》,标题为《布尔吉巴在斋月禁食时用果汁为现代主义干杯》。

在独立的最初几年,布尔吉巴大刀阔斧地进行社会变革。他抨击“过时的传统”,反对戴面纱,让堕胎合法化,扩大教育规模,提高女性地位,这些“离经叛道”的改革以及冷战期间坚定地与西方保持合作的态度保证了美国对突尼斯的经济援助。在埃塞卜西看来,诚然,假使这些在今天看来明智的决策当时被提交由突尼斯全民公决,却可能并不会获得多数赞同。

然而,在布尔吉巴开展世俗化改革几十年后,伊斯兰主义在2011年“革命”的最初时日找回了生长的土壤。无论是在突尼斯还是在埃及,“阿拉伯之春”之后“民主果实”的初尝者,都是摆脱束缚的伊斯兰政党。

随着本·阿里政权的崩溃,在突尼斯蛰伏三十年的温和伊斯兰主义政党——复兴运动被临时政府重新赋予合法地位。该党精神领袖加努希重返突尼斯,迅速在突尼斯政治舞台上“开拓了一片空间”。2011年10月,在突尼斯“尊严革命”后进行的首次制宪议会选举中,复兴运动大获全胜,成为议会第一大党,作为执政党开始主导突尼斯的政治。

“事实上,选举是有很大问题的,突尼斯人当时满心欢喜,觉得自由大过一切,但是他们没有意识到不同政党当时的动向,特别是伊斯兰复兴运动。”阿吉玛认为,由于本·阿里严厉打击复兴运动,很多突尼斯人对他们充满同情。

一直以来,突尼斯被西方媒体塑造成了“阿拉伯之春”期间的“民主转型样板”,比起利比亚、叙利亚等走向冲突与战争的国家,突尼斯像是一个和平过渡的典范。然而,突尼斯驻联合国教科文组织前代表、政治哲学博士梅兹里·哈达德并不认同这种“媒体神话”。

2016年初,哈达德在接受法国《费加罗报》采访时称,“尽管拥有或者说得益于布尔吉巴必要的开明专制主义、本·阿里无效而晦暗的独裁主义,但突尼斯此前是一个世俗化的、安全的、宽容的、社会文明而经济繁荣的国家。那么它现在变成了什么?社会失范、伊斯兰化、安全脆弱、经济一片废墟。”他认为,突尼斯确实成了“阿拉伯之春”之中的例外——从布尔吉巴式的现代主义演变为所谓“温和”的伊斯兰主义,这是一种“大规模倒退”。

埃塞卜西上台后,促成了自己的“突尼斯呼声党”与复兴运动之间的一项历史性权力分享协议,借此稳定了突尼斯政局。但在他执政后期,两党合作出现裂痕。与此同时,突尼斯经济也没有任何好转迹象,民众将矛头对准了把持议会的复兴运动,认为其把精力全部放在政治斗争上而忽略了经济和社会危机。复兴运动的支持率不断下滑,突尼斯政治危机也延宕至今。

“我爱突尼斯”,背后是中世纪阿拉伯历史学家、经济学家、社会学家伊本·赫勒敦的雕塑。 澎湃新闻记者 喻晓璇 图

世俗总统赛义德与复兴运动的战斗就此拉开帷幕,前者今年7月解职总理迈希希的目标便是直捣复兴运动,因为迈希希背靠复兴运动支持,他领导的内阁所施行的政策反映的也是复兴运动的意志。

赛义德的决定也确实获得了不少突尼斯人的支持。突尼斯民调显示,在7月政治危机初始,赛义德的支持率不降反增,而到了11月,虽然数据下降了10%,但他仍以72%的高支持率成为突尼斯最受欢迎的政治人物。

1957年7月25日,布尔吉巴宣布终结君主制,建立突尼斯共和国。而在64年后的同一天,凯斯·赛义德宣布彻底打破 2014 年宪法,并将权力集中在他的办公室。对于赛义德修改2014年宪法的另一种解读是,他正在打破不受民众欢迎的政治局面。

阿尔及利亚马格里布研究中心主任罗伯特·帕克与突尼斯战略研究所前主任塔里克·卡赫拉维今年10月在非营利智库“中东研究和信息项目”(MERIP)上撰文指出,在新冠疫情暴发后,许多突尼斯人经历了自上世纪80年代以来最糟糕的经济情况,这让他们希望有一个更好反映自身需求和利益的新制度,但这一立场并不意味着他们支持回归专制。然‘革命’期间公民呼吁本·阿里下台并以民主制度取而代之,但民主将会是什么?会解决什么样的问题?为谁而解决?这些从来都没有明确的定义。”帕克与卡赫拉维认为,大多数外部观察者都将民主制度理解为某种多党制的自由民主,关注以选举为衡量标准的程式主义方法,但这些分析家们将同样重要的财富分配、过渡正义等议题搁置一旁。

根据突尼斯无党派组织“阿拉伯晴雨表”的民意调查,反对本·阿里政府最重要的因素是要求改善经济状况,其次是在民主框架内打击腐败。然而,人们对于民主的定义存在分歧。根据同一项调查,当被要求选择民主最重要的特征时,突尼斯人在政治自由和经济权利之间摇摆。只有25%的受访者认为,民主是“通过选举改变政府的机会”,而22%的人将其定义为“满足每个人的基本需求”,还有21%的人认为,民主应着眼于“缩小贫富差距”。

“尊严革命”十年后,许多突尼斯人并未如期获得属于自己的尊严。他们认为,让政治伊斯兰融入民主框架的一系列“腐烂的妥协”,阻碍了真正解决突尼斯问题的辩论。自2011年起,几乎所有较大的党派都为了政治利益而与意识形态截然相反的复兴运动达成过联盟交易。很多人意识到,政治精英正在垄断民主的解释权,而基于草根支持横空出世的素人总统赛义德正在“纠偏”。

阿斯玛也认为,如此短的时间尚不足以对赛义德的行为进行判断,但他任务艰巨,“有必要在各个领域广泛听取人民的意见,让突尼斯克服经济危机,同时继续民主的道路。”

“法国大革命用了一百年”

突尼斯城市中心的布尔吉巴大街,四处可见法国75年殖民统治的残存痕迹。用法语和阿拉伯语双语写着“巴黎街”、“法国酒店”、“香榭丽舍”的招牌比比皆是。从布尔吉巴大街走向突尼斯城老城,旧城门的遗迹如今依然有几座尚在,其中最负盛名的便是直通突尼斯湖的“巴布·巴哈尔”(阿拉伯语,意为“大海之门”),但更多人会称之为“法兰西门”(Porte de France)。

“法兰西门”。 澎湃新闻记者 喻晓璇 图

突尼斯市中心的书店里,最显眼的地方往往摆着有关“阿拉伯之春”的书籍。与所有阿拉伯人一样,突尼斯人把肇始于本国的这场运动称之为“革命”(الثورة)。尽管这场“革命”并未带来权力结构的根本性改变,甚至不如布尔吉巴时期的社会变革来得深刻——但几乎没人质疑这场运动的合法性。每每讨论起这个话题,许多人都会会心一笑:“法国大革命用了一百年。”

无论是索尼娅还是阿斯玛,都对西方媒体的“教化”嗤之以鼻。令她们感到自豪的是,虽然突尼斯“革命”后的道路纵使曲折,但几乎都出自突尼斯人民自己的选择。

“世界上有法国大革命、英国的光荣革命、俄国十月革命,但革命之后往往会进入一个昏昏欲睡的时期,机构混乱,国家结构混乱……”经济学家扎鲁克如此告诉澎湃新闻,“是的,革命确实无助于纯粹的经济问题,但是我们成为了一个承认自由、平等的现代国家。”

“这是一个小国,一个小型实验室,即使发生了爆炸,也不会有太大的影响,它是可控的。”索尼娅侃侃而谈道,“所以今天我们有民主、有民粹主义者、有各种媒体、有逊尼派、什叶派、我们也有性少数群体权益问题,有左派……我甚至有一个朋友,他的绰号叫列宁……”

突尼斯老城的一家店铺,挂着法国总统马克龙来访的照片。 澎湃新闻记者 喻晓璇 图

12月17日,在“尊严革命”的十一周年纪念日上,布尔吉巴大街上抗议再起,抗议群众中既有赛义德的反对者,也有他的支持者。“人们希望‘政变’失败。”反对者们打起了这样的标语。而当国歌响起时,赛义德的支持者们则团结了起来:“我们与你同在,直到反腐斗争的终点。”

当1789年“令革命者目眩的激情”(les passions qui troublaient la vue,法国思想家、政治学家、历史学家、政治家、外交家托克维尔语)散去后,亘延数十年的是暴力与混乱。在历史尘埃未定前,谁也无法判断,凯斯·赛义德究竟是夏尔·戴高乐的模仿者,还是突尼斯的拿破仑·波拿巴?

(澎湃新闻记者汪伦宇对本文亦有贡献。)