这些人在社会上可能被不礼貌地称为“疯子”,他们索性改造了贬义的称呼,给面包房取名为“CRAZY BAKE(疯狂面包)”。

本文约6600字

预计阅读时间17分钟

作者 / 胡宁

编辑 / 张国

全北京有数不清的面包房,精美或粗糙的,高档或低端的,昂贵或平价的,但没有一家会比这一家更独特。

那些法棍、面包圈和桂皮卷的味道平淡无奇,特别之处在于面包师。面包全部出自6位精神障碍者之手。这些人在社会上可能被不礼貌地称为“疯子”,他们索性改造了贬义的称呼,给面包房取名为“CRAZY BAKE(疯狂面包)”。

不过,疯狂面包只有作坊,没有真正的门店。这些面包产自一道紧闭的红色的大铁门后面,大门两侧挂着牌子:北京市朝阳区精神病托管服务中心。在北京五环外的苏坟村这7亩土地上,有200个床位提供给各类精神障碍者,其中九成以上患有精神分裂症。一个70多平方米原本作为会议室的房间,被改造成了面包作坊。

6位面包师是从大量患者里选出的。他们的病情得到了较好控制,能实现基本社交。对他们来说,做面包是一种自愿参加的康复项目。

托管中心主任杨云和面包师们都希望能有更多机会走出铁门,走入人群。但是能走出去的时间和距离都太有限了。每周最多两次,大铁门会为面包打开那么一小会儿。装满面包的箱子被一位面包师抱出来。随后,他会坐上车,跟着工作人员去送货。此时,“疯狂面包”会打开一个小小的豁口。

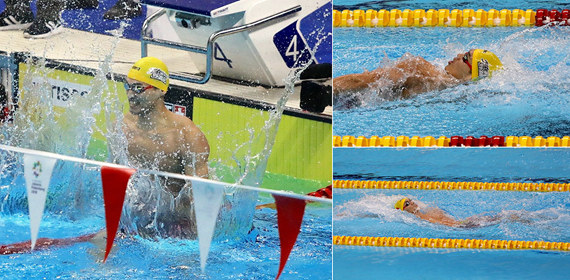

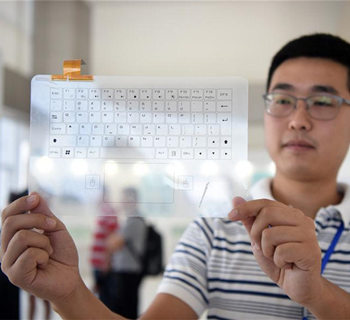

北京“疯狂面包”的面包师在卖面包

“我们在家连饭都不做,还能做面包吗?”

张志东17年前被送到这里,在所有的面包师里,他是在这道铁门进出次数最多的一位。每周,他都有一两个下午把面包亲手递到顾客手中。每个面包都由他亲手写好标签和收货人,封入牛皮纸袋。

这件事他从2004年做起。

做面包之前,他还跟病友们一起种过菜,组过英语小组,上过电脑培训班。这些都是不同的“康复项目”。杨云认为,做面包是众多项目中康复效果最好的。

最初提出做面包主意的,是两名外国志愿者伊万和娜塔莎。瑞典姑娘伊万嫁给了一个中国人,德国姑娘娜塔莎则是跟着来华工作的丈夫暂居中国。张志东刚认识她们时,这两个外国姑娘刚过30岁,如今她们分别都是拥有几个孩子的中年母亲。

伊万喜欢做主食面包。当初,她与娜塔莎向杨云提议,是否可以让精神障碍者来做面包。烤面包不像种菜那样为季节所限,所得利润可以用来贴补中心运行,也能让参与做面包的人增加一点收入。她们愿意负责寻找销售渠道——销路直到今天仍有赖于她们。面包主要在她们的朋友圈里推广。每周有一两次,面包师会到一些固定地点配送或贩卖。

能不能办成面包房,杨云心里也没底。第一步,她得找人去学做面包,再回来教病人。作为一家民办机构,这家中心除了每年能通过评比获得官方的奖励资金之外,没有财政拨款,也没有大额的社会捐赠。维持运转主要依靠病人每个月上缴的托管费。还总有人无法交齐。她没有余钱去雇外面专业的面包师。

最后,杨云想了个办法,把当时负责中心饮食的大师傅吕文海找来,请这位做惯了麻婆豆腐的厨师去跟伊万学做面包。她自己也一同去学。

效果比她预想的好太多。只看伊万示范了一次,吕师傅就都学会了。桂皮卷、麻花面包、面包圈、火锅面包,这是精神障碍者第一批要学做的四种面包。都是技术含量不高的。

但是,当杨云喊病人到一起开会商量做面包的事情,她听到最多的反问是:我们在家连饭都不做,还能做面包吗?

主持中心康复工作的王康乐解释,慢性精神分裂症患者有“始动性缺乏”的表现。他们的社会交往能力衰退,生活懒散,情感淡漠。平时如果不是护工督促,很多人连洗脸刷牙都保证不了。

张志东、史望安、余文睿等面包师被送到托管中心前,都生活在高度相似的房间里:脏衣服堆积如山,异味充斥着整个屋子,水槽里都是没刷的碗筷,厚厚的油垢凝结在厨具上,房间里没有能“下脚”的地方。从衣物来看,分不清主人过的是春还是冬,是日还是夜。张志东的房间还有他砸得满地的玻璃碎片。史望安在家里乱丢烟头,火星惹出过一场小乱子。余文睿的衣服穿得乱七八糟,很难想象她家中那张照片里纤细干净的主人公,会是她。

杨云面对的就是这样的群体。他们“对自己没信心”,长期患病导致他们动手能力较差。她没别的办法,给全体病人开了三次“动员大会”,又单独做工作。张志东是最早表示愿意参加的人之一。

张志东上过大学,还做过大学教师,在外企工作过。人生最顺的时候,他拥有一家自己的公司。直到现在,接待外宾时,杨云有时还要依靠张志东为她翻译。

张志东慢慢总结出来抗病的心得:“我们有这毛病的人,千万别闲散。一闲散,就不是好事儿。”

最后,面包房终于踉踉跄跄地开起来了。所有的面包师都经过了病情的评估,也征得了家属的同意。

吕文海手把手地教这些人怎么揉面团,怎么把麻花的一侧搭上另一侧。他看一两次就能上手的东西,有的病人要学上整整两个月。有时候前一天刚做出些样子了,第二天就又回到原点,需要从头再教。连扫地拖地擦桌子这样的事,都需要一步步指示着完成。

第一炉成形的面包出来时,面包房所有人一起,眼巴巴地望着烤箱的指针,等着它归零的一刻。杨云永远记得那个味道,“特别好吃”,虽然看起来,那些面包绝对不是卖相最好的。

精神障碍者在做面包

“犯病”时,她觉得电视节目都在针对她

面包房运行不到半年,赚来的钱就给中心买过两台洗衣机、三台空调,连电费都是从这笔钱里出的。

14年里,这笔钱还买过一台冰箱,200个塑料收纳箱,100把椅子,给全中心200个病人更换过好几轮床上用品。

吕文海每天看着他们做面包,跟杨云已经达成了默契。他们不指望自家的面包师能像外面的同行那样独当一面,“只要有进步就好”。卫生实在收拾不好,吕文海就来补缺。不断有新加入者做不好面包,为完成订单,吕文海干脆自己动手,“不能给顾客不好的东西”。

多年以来,面包师们来来往往,只有张志东、史望安和一名兼做会计的精神病人坚持了下来。退出者有的是因为疾病发作,有的是个人意愿不想参与。对此,杨云从不强求。

作为面包房的“大管家”,吕文海深知不能用普通面包房的要求框定他们。就算是每个工作日上午3个小时左右的做面包时间,也一样有人突然中途消失,“连个招呼都不打”。“犯病”时,余文睿觉得电视节目都在针对她。

坚持下来的人身上,改变正在潜移默化地发生。杨云认为,他们的社交能力、处理个人事务的能力都在变好,“犯病”的次数也不像以前那么多了。

杨云有了个大胆的想法。她在离中心1公里左右的社区租了一套房子,让面包师和工作人员一起居住,尝试着在外面生活。

这个尝试持续了10年。

在大铁门外的这个住处,张志东能够做出可口的家常菜,余文睿品尝到了久违的“自由”,她终于重拾了一点点自己年轻时的影子。每逢出门,她都会换上漂亮的裙子,而不是穿着睡衣,每天在床的附近打转。

但是,这里并不是真正的“家”。一位同住的康复医生总是提醒这一点。他监督着他们一日三次、一粒都不能少的吃下形形色色的药丸,还要用手电筒照亮他们的口腔,检查他们服药。

“疯子”的标签没那么容易被摘掉。张志东还记得,有一年圣诞节,他们赶工生产出一批面包送到一家外企的年会上。那位外国老板激情澎湃地向自己的员工推荐“疯狂面包”。现场气氛热烈极了,张志东怀里的面包很快被抢购一空。

可是年会结束了,炫目的灯光关闭了。友好和热烈就像一场白日梦迅速破灭。刚刚围满了人的圆桌,只留下了一桌子的面包。

张志东心里很清楚面包剩下的原因。“还能是什么原因?因为做面包的是我们,精神病人。”

每周陪着张志东出去卖面包的吕文海,已经习惯了这种眼光和议论。他也曾被当作是病人。早些年到这里工作时,他羞于对外说自己在哪儿工作。但是现在,他已无惧别人的议论。“如果他们觉得这份工作哪有问题,那是他们的问题,不是我的。”他的爱人也在中心工作,女儿在中心长大。小姑娘说,这些铁门里的叔叔阿姨跟外头的人“没什么不一样”。

伊万和娜塔莎各自生育第二个小孩时,都曾将婴儿放心地交到这些面包师手里,让他们抱着玩。她们并不担心。

张志东到现在还记得婴儿的小脸儿,感叹“外国人可没有坐月子一说”。

“你让我接他回去,我还怎么活啊?”

每个月在面包房工作,能有三四百元的收入。这是史望安坚持做面包的最大的动力。有了这些钱,他能给自己多买一条烟,或者攒到年底,过年回家时给母亲挑份礼物。那是他作为成年人、作为一个儿子的尊严。

“2000年6月24日。”史望安能脱口说出自己来到托管中心的日期。他苦笑着说:“这日子怎么能记不清楚?”

在精神病托管中心这样的机构,日月的轮替其实并不分明。法国著名的精神科医生帕特里夏曾经描述过她工作过的第一家精神病院:“这里不是地狱。这里什么也不是。封闭空间里的疯狂泡泡而已。死气沉沉,一成不变……病人们就那么待着。很多人已经待了几年、几十年,也可能几百年了吧。”

史望安来到托管中心时,这家机构刚刚成立第二年。他当时得了肠炎,被家人骗到这里。他穿着“白色格子上衣,大裤衩,拖鞋”,随意得甚至来不及跟自由郑重道别。

他从小在姥姥身边长大,经历事业和情感的同时挫败后“受了刺激”,得了精神分裂症。1995年患病后,他住过院,但是高昂的费用把他逼回了家。他也试着重新投入工作,但是哪份工作他都做不长。到最后发起病来,他的暴力倾向已经无法控制。父亲憎恶他,弟弟要出国读书,母亲无力主宰家庭的决定。姥姥年迈,再也没法保护他。他开始了十年如一日的封闭生活。

史望安不用智能手机,最近很火的社交软件他都是听刚进中心的年轻人说的。他有时候会想,这人就像18年前的自己,还年轻,好像还跟时代站在一起。

托管中心是连片的平房,圈成两个小院,两个男病区和唯一一个女病区之间隔着一道铁门,白天通行,晚上关闭。院里是叫不上名字也不规整的花草树木,郁郁葱葱的。蝉鸣声单调地跟这个院子共振着。院子里最大的亮色,是杨云亲手栽下的樱花。

史望安看着屋里的墙一天天变黄,空调里的氟利昂一点点耗尽,庭院里的深蓝色座椅被太阳晒成天蓝色。如今已年逾不惑的他也放弃了出外寻找新生活的可能。连在外居住,他也不想尝试。

张志东与他不同。十几年来前来采访的媒体不少,操着一口流利英语的张志东爱问记者一个问题:“你出过国吗?”提问的时候他的眼睛闪着光,等待着陌生人的答案。当对方也问他同样的问题时,他的微笑停滞住两秒,“我没出过国,可能以后也没机会。”

张志东总想停药。杨云推测他心中始终不愿意真正承认自己病了。唯一一次尝试药品减量的后果就是,晚上10点,张志东偷偷从杨云给他们租的房子里跑出来。他浑浑噩噩地到了娜塔莎家。凌晨,杨云接到了娜塔莎丈夫的电话。这次意外,直接终结了那个长达10年的在外居住的试验,所有人都庆幸没发生更糟糕的事。但是“走出去”的路就这样被封死,一切又回到了原点。

史望安经常恹恹的,连说话的语调都没法像张志东平日里那样兴致勃勃。他清楚地知道,无论他现在看起来多像一个常人,都不会有人把他带出这个铁门。有人问起他为什么只跟家里人提过一次想要出去的事,史望安抬抬眼睛,似笑非笑地说:“再提也没用啊,再提人家不来看你来了。”

即使他的亲阿姨第一次来探望他时,都不敢走进他的病区,担心这里数量众多的“精神病人”会伤害到她。就算是在接待大厅——“常人”占绝对主流的地方,一位初次来探视的病人家属也下意识地后退了一大步。这位探望者明明知道自己要见到的是亲戚,但她的动作透露了她的恐惧。

杨云很理解这种因陌生造成的害怕。她说,做面包的几个人都看着很“正常”,但是接不接回去不是他们的亲属自己能决定的,这关系到整个家庭。“很多病人的父母不在了,兄弟姐妹接回去,伴侣同意吗?自己的孩子、孙子辈同意吗?过去还留在家属心里的阴影能摆脱吗?”

慢慢地,杨云也不再跟这类家庭提出接病人回家的建议了。“何必给人添堵呢?”她微笑着说,“有的病人家属直接跟我说,你让我接他回去,我还怎么活啊?”

哪怕只是一个小小的角落

即便在互联网浸入毛细血管的北京,打车软件还是遗忘了这个地方。

多年如一日,这些人和这个地方看不出太多的变化。就像他们供应的面包,总是那些简单的品种。

在大铁门外,就连咫尺之遥的村民都不知道里面的人过着怎样的生活。坐在村口的一位中年女性说,她对这儿的唯一了解是听里面的护工讲,“这些人其实吃了药就跟正常人一样”。

可是他们谁也没走进去过。铁门的旁边是另一个铁门,24小时门禁。只有家人来接的时候,这道门才显得亲近友好。一个刚把自己弟弟领回家过周末、又送回中心的病人家属说,能把弟弟送到这里,“我们太幸运了”。她已经60多岁,要照顾家里的孙辈,无力再分身看护弟弟。如果无人看护,他也可能变成社会上的不安定因素。更惨的,她还见过被用链子锁在家里的病人。

杨云只能看着这些病人老去。原则上,这个托管中心只接受18岁到70岁之间、病情相对稳定的精神障碍者。但是如今,最年长的病人已经80多岁。有不止一位病人在这里走到人生终点,直到去世的那天,才真正“走”出这道铁门。在这儿,无亲无故、依靠社会最低生活保障金生活的服务对象就有将近30个。每个月2400元的托管费,尽管在业内已是低价,其中有些人还是付不起。

杨云觉得,她的这个面向精神障碍者的机构,在“被动消化”养老问题。

托管中心的等候名单上,常年有二三十人排队等待入院。送不走,是问题。可送出去之后,问题也不一定得到解决。令王康乐时常感到痛心的是,在他手里“像一个常人”般走出去的病人,往往再回到中心时,九成的人都出现病情反复、恶化。

余文睿的父母都已不在。这些年只有一个小姨和一位堂弟来找过她。这位小姨用余文睿的名义在天津买了一套房,而后同时卖给两家人,再卷款逃跑。

这位小姨在彻底失联前留给杨云一句话:“她是精神病,法院不能怎么着她。”而这位堂弟接她去过江苏两次,余文睿回来告诉杨云,堂弟根本不管她,还让她干活。但是她每次带去的1万多元积蓄,就这么进了堂弟的口袋。

这位堂弟至今还会来中心要求当余文睿的监护人,但是余文睿坚决不同意。她知道堂弟觊觎的是她北京那套房子。尽管她心知肚明,可是她依旧是法律上的“无行为能力人”。如果她想获得自由,就必须寻找一个监护人。

14年来,杨云不是没有尝试过以面包为突破口,让精神障碍者融入大社会。她找知名的面包连锁品牌门店谈合作,找基金会谈赞助,但是一次次地吃闭门羹。

与这些细碎到日子里的冷眼相比,面包店和基金会的拒绝已经很体面了。8年前杨云带病人出游,大巴车租不到,公园进不去,连上个厕所都会被拒绝。今年她带一个患者去普通医院做肛瘘手术,一家医院拒收,另一家则要求缴纳术前每天200元、术后每天400元的护理费用。尽管这位患者能自理,但是这笔加收的钱不交,医院就不肯收。

中国疾病预防控制中心精神卫生中心近十年前公布的数据就显示,全国各类精神疾病患者人数在1亿人以上。

而托管中心的200位患者,是其中的幸运儿。全国的康复机构精神科床位存在很大的缺口。2004年,这家机构的发起人、精神科医生黄峥意外去世后,这200人的命运就压在了他的妻子杨云肩膀上。她今年57岁,“精神病人在变老,我也在变老”。

有人曾就中心的发展方向与她产生过激烈的争执。“我原来就是做护士的,所以更在乎对每一个服务对象的人性化服务。”杨云表示。但是对方的想法是希望能将这里做成医院,有更多收入才能提供更好、更多元的服务。可是杨云不愿意。

目前,如果一位病人能基本自理,他每个月仅需缴纳不到2500元。但如果中心改弦更张,收费可能会是目前的三四倍。

即使休假,杨云也不忘考察别处的精神康复机构。她在香港见到一家精神障碍者运营的咖啡厅,在综合医院大厅的一角。他们为进出医院的人制作咖啡,端上甜点,呈现出一副“融入社会”的图景。

2017年,民政部等多部门印发的《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》提出,到2025年,全国80%以上的县市区广泛开展精神障碍社区康复服务。以促进精神障碍患者生活自理、回归社会为最终目标,将精神障碍社区康复服务工作纳入精神卫生服务体系。

杨云期待着这个愿景成为现实。但在此之前,她需要处理的事情还很多。因为所在村庄的整体拆迁,“疯狂面包”停运了3个月。杨云每天都在为新址的落实奔忙。如果有机会,她想在搬家之后,给“疯狂面包”找一个真正的门店,就算只是一个大堂里的小小角落,她也愿意。那将是这些人距离社会更近的一个角落。

(为保护受访者隐私,张志东、史望安、余文睿均为化名。)

(本文图片均由作者拍摄。)

原文刊载于《中国青年报》2018年8月22日10版

微信见习编辑:魏其濛

审核:郑萍

-

相关文章

- 你可能还喜欢看

- 热点新闻更多>>

-

- [ 08-24 ]

- [ 08-24 ]

- [ 08-24 ]

- [ 08-24 ]

- [ 08-24 ]

- [ 08-23 ]

- [ 08-24 ]

- [ 08-23 ]

- [ 08-23 ]

- [ 08-23 ]